Pero hay un hilo puramente histórico que comienza en la Prehistoria y llega a nuestros días, y que tiene paradas esenciales en Babilonia, Atenas, Roma, Jerusalén, Londres o Nueva York. De ese hilo ha tirado la arquitecta y profesora de Antropología de la ciudad en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Marta Llorente (Gerona, 1957). El resultado es La ciudad: huellas en el espacio habitado, una obra clave para entender las circunstancias que han contribuido a que los grandes núcleos urbanos sean de una manera y no de otra. Sus páginas proporcionan una aventura cronológica que abarca por igual la historia de las construcciones y los cambios incesantes de la sociedad, las distintas mutaciones urbanas y la interpretación que de ellas hacen las artes, especialmente la pintura, la literatura y el cine.

No busquen porque no hay ciudad alguna en la Prehistoria pero sí estuvo ahí el primer paso indispensable para que mucho tiempo después fueran una realidad: el acuerdo comunitario, es decir, empezar a habitar un espacio al que dan forma la voluntad y la experiencia colectiva.

Cuevas, caminos y sepulturas

Al principio de todo había que aprovechar el trabajo hecho que daba la naturaleza, ese regalo natural en forma de cuevas, grutas… Caminos y sepulturas llegaron después. Sin los primeros no hubiéramos tenido pasos, puentes y estrechos; los caminos sirvieron para delimitar regiones y para alcanzar los lugares de suministro de materiales, por ejemplo de sílex, mineral necesario para construir herramientas o encender un fuego. Si los senderos abiertos eran esenciales para vivir, las sepulturas lo eran para recordar. Los hallazgos más antiguos de sepulturas de Homo sapiens son de hace ciento veinte mil años y se encontraron en Oriente Próximo. Una región que es, nos recuerda la profesora Llorente, verdadero “cruce de caminos como enclave del mundo inscrito entre África, Asia y Europa; el lugar más transitado del mundo desde la Prehistoria hasta el presente”.

Allí, entre los ríos Éufrates y Tigris, encontramos, a finales del milenio IV aC, la primera civilización a la que pudiera calificarse de urbana. Es la cultura sumeria, responsable también de la invención de la escritura. De hecho sabemos de esas ciudades pioneras gracias precisamente al encuentro de noticias escritas en tablillas de arcilla.

Grecia crea y exporta

La Antigua Grecia es sinónimo de nacimiento de la civilización occidental. Como en tantas cosas, ellos, los griegos, fueron los primeros en pensar la ciudad y convertirla en su proyecto, en hacer de la polis arcaica otra realidad. Son ellos y solo ellos los que hicieron posible que la ciudad empezara a perfilarse como “deseo y abstracción tras una larga historia de acción y experiencia”. Y son, una vez más, ellos los que van a crear ciudades por la vía de la colonización en tierras ajenas imponiendo su cultura por todo el mundo conocido.

Semejante estrategia la replicó después la todopoderosa Roma cuando fue el centro de mundo y el modelo a seguir. De alguna manera, Grecia no probó su propia medicina, porque como destaca Marta Llorente en su libro, los romanos actuaron con lucidez. “No fue un acto de depredación, sino un pacto de custodia del pasado” y “tanto en Grecia como en Roma se percibe la identidad del habitante de la ciudad frente a sus estructuras, el diálogo entre el individuo y su marco urbano”.

Dice la autora que causa asombro comprobar hoy la permanencia de los trazados grecorromanos en tantas ciudades. Elogia los beneficios asociados a su manera de urbanizar tendiendo caminos y puentes sobre las asperezas del territorio y entonces es imposible no acordarse –y no reírse– de una de las mejores secuencias de la película La vida de Brian (1979). En fin, realmente ¿qué han hecho los romanos por nosotros?

Si creen que escaparse al chalecito o la casa en la playa para desconectar el fin de semana es cosa del siglo pasado están muy equivocados. En tiempos del Imperio Romano ya se contrapone a la ciudad el concepto de retiro. Hay que huir del ruido de la gran ciudad para poder pensar con claridad.

Monasterios y catedrales

Con la extinción del Imperio se clausura la Edad Antigua y nos adentramos en la Edad Media, periodo en el cual se consolidó el mapa de nuestras ciudades. Un nuevo elemento se suma al paisaje: los monasterios de la cristiandad. Paradójicamente nacían para facilitar la huida de la vida mundana y acabaron convirtiéndose en auténticos centros vitales. Escribe Llorente que fueron “los únicos que permanecieron poblados y productivos en periodos de crisis, capaces de regular hábitos, ritmos temporales, cultura, arquitectura, lengua y escritura”.

Si los monasterios reunían cualidades (silencio, falta de espontaneidad…) claramente opuestas a las de la ciudad, las catedrales, en cambio, fueron, como escribe la profesora Llorente, “ciudades simbólicas, grandes contenedores de seres humanos que imitaron, en la Tierra, los esplendores y luces, los colores y riquezas del cielo tal como eran descritos en el Apocalipsis”. Fueron además el precedente de las grandes estructuras palaciegas del Renacimiento.

El dolor circula

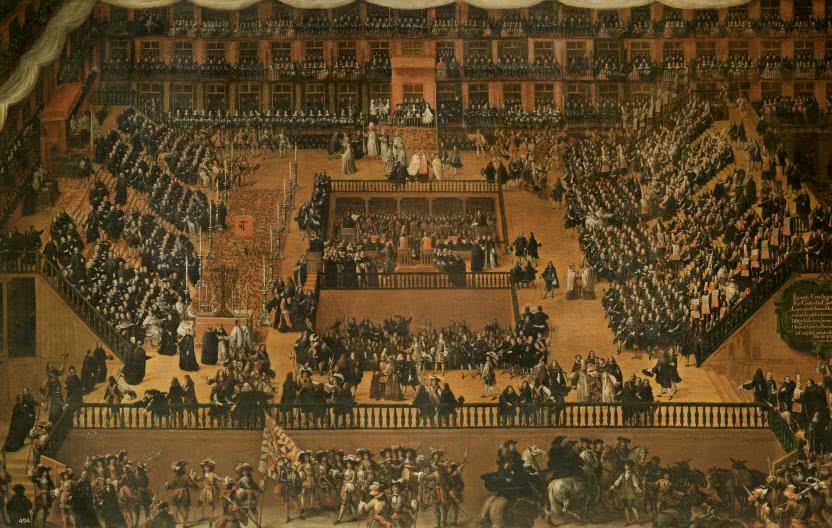

El libro dedica no poco espacio a la experiencia del miedo en la ciudad, tan diferente para niños y adultos, para ancianos o para inmigrantes; se centra especialmente en el impacto que tuvo la actividad inquisitorial en el ámbito urbano, en las nuevas formas de persecución, vigilancia, enjuiciamiento y castigo que trajo la Inquisición. La española (XV-XIX), más duradera que ninguna otra en Europa y aliada con el Estado para extirpar la disidencia, ocupó palacios y edificios ya existentes. Pero las ciudades debieron transformarse para la exposición pública de condenas y ejecuciones, tan cuidadosamente programadas, para dar garrote o presenciar hogueras con olor a carne quemada.

Ríase uno de la violencia de Juego de tronos cuando leemos uno de los autos de fe de la época: Plaza Mayor de Madrid, junio de 1680, desfilan 118 reos. Una veintena de ellos fueron ejecutados o quemados. La más joven era una niña 14 años y la mayor una anciana de 70. Todo un fastuoso espectáculo inmortalizado tres años después por el pintor Francisco Rizi en un cuadro que puede verse en el Museo del Prado.

Relacionadas también con el miedo están las guerras. Las contiendas del siglo XX pusieron encima de la mesa el cincel más potente conocido hasta la fecha, con la excepción de algunos desastres naturales, a la hora de cambiar la fisonomía de una ciudad: el bombardeo aéreo. La lentitud con que se construye una ciudad empieza a contrastar con la velocidad con que puede ser destruida.

Lo de arrojar bombas desde el cielo tuvo un triste ensayo general durante la guerra civil española, con mención especial al bombardeo de Guernica; aquello se perfeccionó, en términos de eficacia absoluta, en la Segunda Guerra Mundial, alcanzando su doloroso punto álgido con las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. A partir de ese momento, ya nadie vio descabellado poder hacer desaparecer toda una ciudad… y que la televisión estuviera ahí para que todos pudiéramos verlo. Momentos de demolición captados en vídeo que quedan ligados para siempre a la imagen que tenemos de esas ciudades, como el hongo de humo que se levanta sobre Hiroshima o el impacto de los aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York.

Desde el punto de vista arquitectónico, la reconstrucción siempre es complicada, porque, como bien nos recuerda Llorente en su libro, el potencial de la arquitectura se basa en “construir y crear, no en maquillar y ocultar la historia” y “la única fuerza que puede restablecer con dignidad la vitalidad del espacio habitado es la propia actividad espontánea, la fuerza creativa de la vida y los proyectos que emprende”.

Ciudades con arte

Con el proceso de industrialización, la ciudad pasa a ser objeto de representación para las artes. Si en 1800 había solo veintitrés ciudades con más de cien mil habitantes, en 1900 esa cifra superaba las ciento treinta. Las líneas de ferrocarril entran en las ciudades y las periferias comienzan a llenarse de edificaciones industriales, depósitos de combustible y almacenes. También entran nuevas patologías asociadas al hacinamiento y la insalubridad.

Las grandes ciudades adoptan un nuevo look con las luces de gas, los automóviles y el descubrimiento de la noche como espacio lúdico. Esa es la ciudad de arriba pero también surge otra abajo, subterránea, de cloacas y alcantarillas. Y ambas interesaron por igual a los grandes escritores del XIX, a los Dickens, Balzac, Víctor Hugo…. Porque la literatura representa, en palabras de la profesora Llorente, “una fuente privilegiada para la reconstrucción de la ciudad histórica en la medida en que recoge experiencia y realidad, pero también como expresión del deseo, en forma de utopía”.

A la hora de contar la nueva ciudad, Llorente muestra predilección por dos poetas: por el francés Charles Baudelaire como primer gran vate de la metrópoli, a partir del cual la poesía del siglo XX abandona los idilios campestres y las escenas pastoriles; y por Federico García Lorca a través de su obra maestra Poeta en Nueva York (1940). Casi aún un veinteañero, el escritor venido del ámbito rural irrumpe en la gran urbe de los años 30. Una ciudad, como dice Llorente, “despreocupada por su historia, decidida a recrear simbólicamente, a través de la gran arquitectura, su desafío económico y vital”. Los versos de su poemario inmortal destilan una crítica audaz ante la crueldad de la capital de los rascacielos, la dureza del anonimato y la desaparición de cualquier vestigio de naturaleza.

No solo la pluma. También la cámara de cine ha contribuido poderosamente a recrear la ciudad contemporánea de todas las formas posibles. Llorente acierta cuando asegura que el celuloide ha penetrado con mayor contundencia que otras artes en el espacio privado “mostrando las luces y las sombras de nuestras madrigueras”. La ciudad no como marco donde pasan cosas sino como un personaje más, a veces tan importante como los de carne y hueso. En ese sentido, pocas veces, a la hora de retratar una ciudad se han ensamblado mejor la imagen, la música y la palabra como en la secuencia inicial de Manhattan (1979), de Woody Allen.