Por otra parte, Sacks es uno de los autores de nuestro tiempo que mejor ha sabido entender el necesario diálogo entre ciencia y literatura (también sintió una fuerte pasión por la química), esa relación que, no exenta de humor, él mismo relata en su obra El tío Tungsteno: el poeta romántico Samuel Taylor Coleridge y el químico Humphry Davy, descubridor del potasio, llegaron a plantearse instalar juntos un laboratorio para hacer alquimia de los conocimientos que de la naturaleza tenía uno y de las palabras el otro.

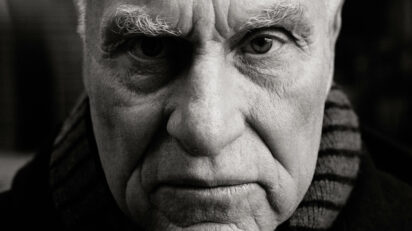

Este 30 de agosto se cumplen cinco años de la muerte del autor de obras tan impactantes en el último medio siglo como Migraña, Despertares, Con una sola pierna, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Un antropólogo en Marte, La isla de los ciegos al color, El tío Tungsteno, Alucinaciones… y el póstumo El río de la conciencia, en donde afirma: “Al parecer, no existe ningún mecanismo en la mente ni en el cerebro que asegure la verdad, o al menos el carácter verídico, de nuestros recuerdos (…). Nuestra única verdad es la verdad narrativa, las historias que nos contamos unos a otros y a nosotros mismos (…). La memoria no surge solo de la experiencia, sino del intercambio de muchas mentes”.

Quince días antes de su muerte escribió el último de sus artículos. Basada en la noticia de este hecho hemos querido rendir con este breve relato un homenaje al autor que nos deparó tantos buenos ratos de lectura.

Entre el berilio y el plomo (El espacio de la memoria)

A pesar de ser sabbath, el quince de agosto Oliver se había levantado a la misma hora de todos sus despertares: cuando el gallo llama a la luz y comienza a deshilvanarse la noche. Luego, con los clarores que llegaban por el Oriente, oyó al mirlo desperezarse e iniciar su concierto de silbidos. Poco después pudo ver surgiendo del vientre de la mar un sol naranja, que fue perdiendo su color mientras se iba desprendiendo del cordón umbilical. Mientras lo contemplaba pensó, sin reproches ni rencor, que seguiría habiendo albaquiras tan hermosas como ésta cuando él hubiera muerto, e imaginó cómo los ciegos podrían describirlas por el tacto de la brisa tempranera. También así debió ser el principio, ese tiempo anterior a todo en el que solo hubo desnudez y los dioses vivían a tientas.

Hacía pocas semanas que los médicos le habían confirmado que ninguna terapia podía detener a la metástasis que, desde su hígado, se había extendido hacia los demás órganos de su cuerpo con la misma determinación asesina con que las tropas nazis avanzaron de ciudad en ciudad, tras la invasión de Polonia. Parece mentira cómo la vida cambia en un solo instante y la muerte deja de ser un ente abstracto para convertirse en una presencia cercana. Ya no hay tiempo para vivir poniendo cierta distancia con la vida y la muerte, ya no se puede fingir que no se tiene miedo.

Oliver hojea las revistas científicas que le llegaron por correo la tarde anterior y sabe que los descubrimientos de los que dan cuenta no podrán salvarlo. Y, sin embargo, lee los artículos sin amargura. Lo hace con la misma ilusión con que aprendió Sócrates a tocar en su flauta una última melodía la noche antes de morir: por el puro placer del conocimiento.

La proximidad de la muerte le devuelve la infancia pasada y le aboca hacia una infancia futura que ya no tendrá. Recuerda que fue un niño muy despierto: ajustaba cuentas y le salía un cuento, y no puede olvidar aquella noche salpicada de estrellas en la que la carne se hizo verbo y tuvo la primera relación con las palabras. No quiere romper el descanso del séptimo día, pero siente una fuerza interior que le impide abandonarse hasta que vuelva a ser la del alba.

Comienza a escribir su último artículo. Los dedos aciertan con dificultad a encontrar las letras en el teclado del ordenador. No obstante continúa escribiendo sin desasosiego, con una gran sensación de paz. Sabe que bajo el sombrero del tío Tungsteno está toda la esperanza, y que los muertos no mueren sin que se haya pronunciado la sentencia implacable del olvido.