Serra había nacido el 2 de noviembre de 1938 en San Francisco, segundo de los tres hijos de Tony Serra y Gladys Fineberg. Su padre, un inmigrante mallorquín, trabajaba en un astillero de San Francisco durante la Segunda Guerra Mundial, y su madre era una inmigrante judía rusa de Odesa, entregada a la lectura y a asegurarse de que sus hijos tuvieran éxito en la vida.

Uno de los recuerdos más vívidos del artista ocurrió en su cuarto cumpleaños, cuando su padre lo llevó al astillero para presenciar la botadura de un petrolero. «Todas las materias primas que necesitaba están contenidas en la reserva de este recuerdo, que se ha convertido en un sueño recurrente», diría más tarde. A partir de los 15 años trabajó durante los veranos en las acerías de la bahía de San Francisco, adquiriendo unos conocimientos que después le resultarían muy útiles.

Curso estudios universitarios de Literatura Inglesa en la Universidad de California y de Historia del Arte en Yale. En sus comienzos aspiró a ser pintor, hasta que en 1966 visitó Madrid y vio Las Meninas en el Prado: «Pensé que no había posibilidad alguna de acercarme a eso. Cézanne no me detuvo, De Kooning y Pollock no me detuvieron, pero Velázquez parecía ser algo demasiado grande con lo que lidiar». En cambio se convirtió en uno de los escultores más grandes de su época, inventando un entorno monumental de inmensos corredores inclinados, elipses y espirales de acero que dieron al medio tanto una nueva grandeza abstracta como una nueva intimidad física.

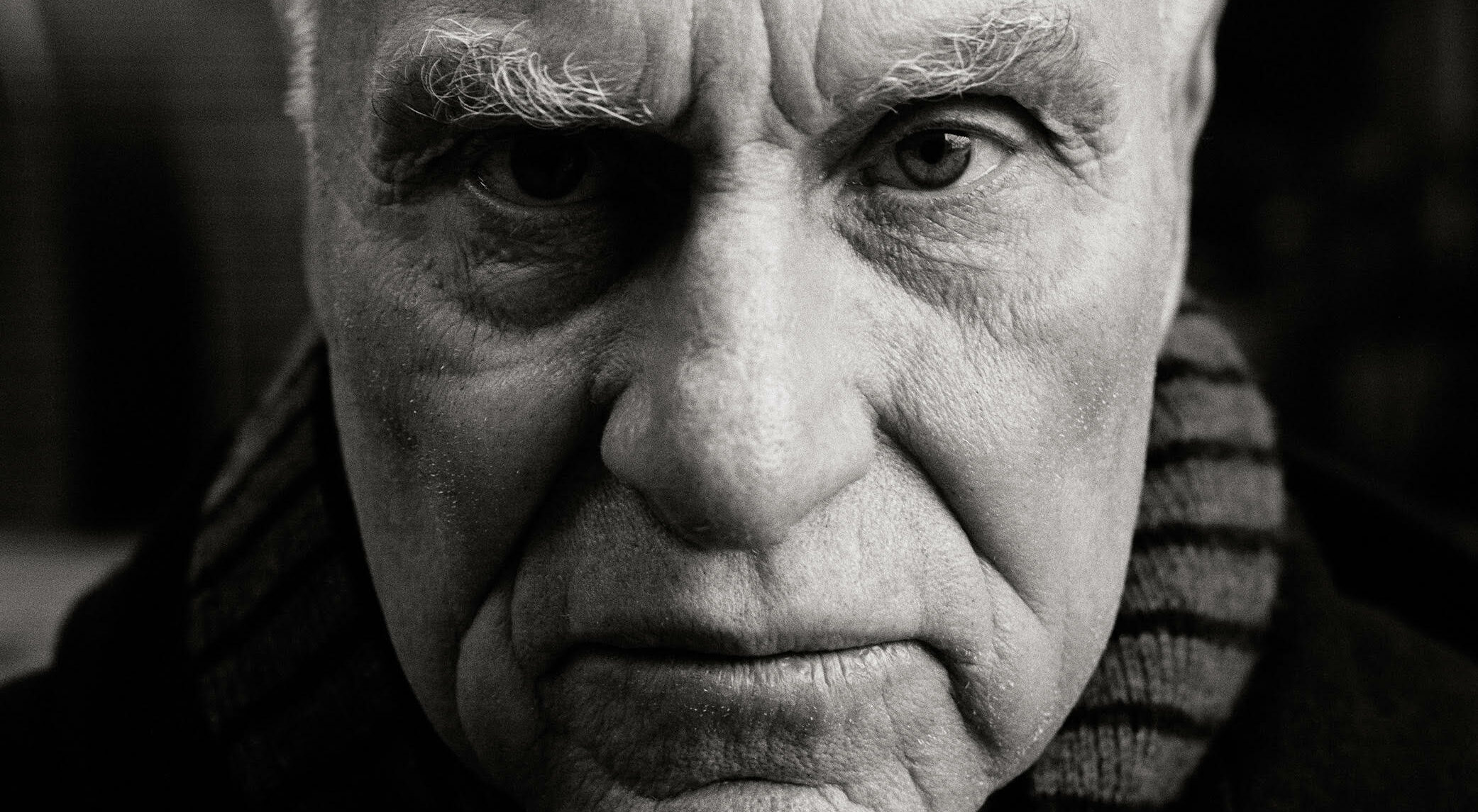

A lo largo de seis décadas, Serra abrió nuevos caminos a la escultura –impensables hasta sus propuestas– dimensionándola con la arquitectura. Sus profundas convicciones, unidas a la manifestación física de su obra, de dimensiones cada vez más poderosas y siempre al límite de lo posible, hicieron de él un artista admirado y, como tal, controvertido. Representante del posminimalismo de las décadas de 1960 y 70, evolucionó pronto por un camino extremo y totalmente personal.

Serra redefinió radicalmente la idea de la escultura como espacio experiencial capaz de acoger todos los ámbitos de la percepción. Y esta nueva dimensión tiene su más fiel expresión en su obra La materia del tiempo (1994–2005), conjunto monumental de ocho piezas de acero corten encargada al artista en dos momentos diferentes por el Museo Guggenheim Bilbao y que se ha convertido en referente e icono de su colección y que es, sin duda, la reflexión más completa de Serra en torno a la fisicidad del espacio y la naturaleza de la escultura.

Más allá de su epifanía en el Prado, quizá su origen mallorquín explique en parte su intensa y fecunda relación con España desde la década de 1980, que culminaría en 2010 con la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

El director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, afirmó entonces lo siguiente: «En una época en la que todavía nos cuestionamos qué es arte y qué no lo es, la figura de Richard Serra se nos presenta como imprescindible, ya que su obra ha contribuido a transformar de un modo radical nuestros paradigmas estéticos. Cuando a final de los años cincuenta y principios de los sesenta las prácticas artísticas todavía se debatían entre la autonomía formal y el compromiso político, Serra supo entender y redefinir la obra de arte como un trabajo de campo expandido. Así, la escultura ya no se refería ni a la noción del monumento característica del siglo XIX, ni a los juegos formales de espacio y volúmenes típicos de la primera mitad del XX. Esta, por el contrario, suponía la transformación de nuestra percepción de lo sensible, de nuestra noción del espacio y de nuestro lugar en él. El espacio público no es para Richard Serra un elemento dado, preexistente y neutro, sino algo que se construye y modifica y en lo que nosotros no somos un elemento pasivo sino sujetos activos. Para Serra la escultura no es un objeto, sino una trama de relaciones entre el espectador, el espacio y las alteraciones generadas por la intervención del artista. Único y genial, podemos decir que Serra nos hace reconocer el mundo en el que vivimos, pero siempre como si este fuese distinto». Unas palabras que 14 años después no han perdido un ápice de vigencia.