Rueda por la tierra la ausencia de un actor emblema, capaz de afrontar, con el nivel de los grandes, registros tan variados como los que ya, para la historia del cine, deja el entrañable timador de El golpe; el ser primario de Las aventuras de Jeremiah Johnson; el escritor enamoradizo en la agridulce Tal como éramos; el actor que confesó estar tan a gusto en su papel en Dos hombres y un destino que “casi me sentía culpable por cobrar”; el enigmático y avasallador mandamás de El gran Gatsby; el ético periodista de Todos los hombres del presidente; el vaquero reflexivo de El hombre que susurraba a los caballos; o el romántico aventurero que encandiló a tantos corazones en Memorias de África.

Y un director, faceta en la que confesaba sentirse especialmente compensado, en la que desplegaba una creatividad que le valió un Óscar y un Globo de Oro por el ácido retrato de la sociedad estadounidense que dejó en la pantalla con Gente corriente.

Su curiosidad e inquietud, que transmitió a través de su apoyo al cine independiente, fueron reconocidos con la concesión del Óscar honorífico. Y, por supuesto, también su firme compromiso social y con el medioambiente, un ámbito en el que siempre se mostró muy activo, denunciando alrededor del planeta los devastadores efectos del calentamiento global y la deforestación. Más allá de las palabras, su inquieta personalidad le llevó a crear la hoy espectacular reserva natural de Sundance, en donde se ubica el instituto de cine y el carismático festival que, con ese nombre, revolucionó la industria cinematográfica universal.

Tampoco se calló, ni aun cuando su papel le acarreó no pocos contratiempos. Ya fuera por su radical oposición al actual presidente de Estados Unidos o, por mencionar declaraciones de los últimos tiempos, su abierta acusación a las actuaciones de los gobiernos de Rusia e Israel.

Había nacido como Charles Robert Redford el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California. Él mismo, que se consideraba tímido y esquivo, rebelde e inconformista, definía su infancia como solitaria; difícil, su adolescencia; y repleta de excesos, su juventud. Una juventud en la que destacó por sus aptitudes para el tenis, el béisbol, el esquí y el fútbol americano.

“En mi personalidad tiene mucho que ver —declaró en más de una ocasión— la amargada figura de mi padre, un hombre trabajador, distante y agobiado por las deudas, que regentaba una pequeña lechería; la desidia de mi época escolar; la temprana muerte de mi madre; y el pronto deseo de largarme de mi lugar de nacimiento”.

No le gustaba hablar de sus romances y amistades —sobre todo la que mantuvo con Natalie Wood, su confidente hasta la repentina desaparición de ella—, de sus titubeantes inicios como actor, del fallecimiento de su hermano en la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, de la trágica muerte de su hijo.

Pasó por la universidad —“un lugar que no me enseñó nada”— con más pena que gloria, mostrando únicamente interés por las asignaturas relacionadas con el arte, hasta el punto de que durante un tiempo intentó vivir de la pintura. Viajó por Europa durante más de un año sin apenas un duro en el bolsillo, salvo los que le proporcionaron los dibujos que logró vender en las calles de Florencia: un tiempo de alcohol, soledad y dudas en el que llegó a tener ideas suicidas.

Así estaban las cosas en 1959 cuando el cine y el teatro le salieron al paso. “En buena medida, me salvaron la vida”. Desde entonces, a través de más de ochenta títulos, fue forjando la carrera que le convertiría en la leyenda que hoy rueda por los noticiarios del planeta.

Ya consolidado como actor, en 1966, tras haber rodado filmes como La rebelde, La jauría humana y Propiedad condenada, decidió dejarlo todo y trasladarse, con su mujer y sus hijos, a España. No le comunicó a nadie su destino, mucho menos una dirección que tuvo mucho de casual, pues, como él mismo contaba: “Llegamos a Madrid, alquilamos un coche en el aeropuerto y terminamos en la costa suroeste, donde habitamos una pequeña finca cerca de Mijas, en Málaga, donde encontramos la paz y el anonimato que buscábamos. Nadie sabía quién era yo. Nadie me pedía ningún favor, nadie quería nada de mí. Arreglábamos la casa, dormíamos, mirábamos el paisaje y pensábamos cómo dejar atrás todo lo vivido y partir de cero. Fue maravilloso”.

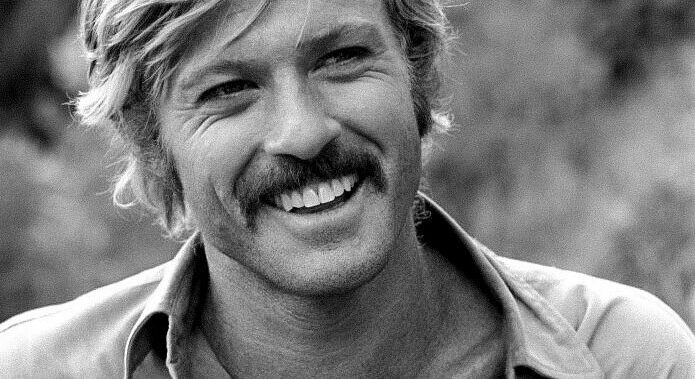

Ahora, alejado del tráfago de las ciudades a las que era poco aficionado, ha muerto en Utah, en su casa del bosque, mientras dormía. Había cumplido 89 años. Imaginemos que la muerte le sorprendió sonriendo. Esa sonrisa franca, abierta, luminosa, de la que hizo cómplice al mundo.