El León Felipe que yo conocí en los amenes de la dictadura de Franco hacía algún tiempo que había fallecido, pero aún no estaba muerto porque Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez y otros cantautores habían alzado sus voces para recurrir la sentencia implacable del olvido. No estaba muerto por su empecinamiento en ser permanentemente actual, contemporáneo de quienes vinieran después y arriesgaran en el incierto juego de la vida. Tan solo era ya barro bien cocido, dispuesto a desmorirse con el mismo e incesante interés con el que se había desvivido por el hombre y la palabra.

El León Felipe que yo conocí en un lugar de noviembre de mis 18 años iba subido a la grupa de Rocinante, el jamelgo de don Quijote, su acompañante por la extensa llanura manchega que anegaba las calles de Madrid como la noche las orillas del horizonte. Había nacido a los 35 años y muchas más cicatrices (la verdadera moneda con la que se acuña el tiempo de vida de una persona), por lo que resultaba un hombre más bien maduro que joven. Si mis recuerdos alterados por la imaginación no me engañan, era el hijo único de un farmacéutico a su aire, llamado Felipe Camino Galicia, un hombre algo dejado y bohemio, tímido y orgulloso, con más vocación por las bambalinas del teatro que por la rebotica, ni muy listo ni demasiado tonto para los estudios, distraído, pero de buena memoria, y de una prostituta buena, de la que no pudo dejar escrito orgullosamente su nombre, que le meció la cuna con besos y no con cuentos, le dio limosna para sobrevivir y ánimos para escribir y hacerse un nombre.

Antes de llegar al que sería su mundo en la Tierra había bajado a los infiernos -como Dante, como Blake, como Rimbaud- para terminar de cocer su propia arcilla de hombre y salir purificado, como un nuevo Jean Valjean; había pasado por purgatorios sucesivos para lograr el perdón con el reconocimiento de las miserias añadidas al pecado original, como el publicano del Evangelio de Lucas, y había tenido que soportar el limbo que fue el insoportable silencio de Juan Ramón Jiménez, el poeta de Moguer, a sus palabras aventadas.

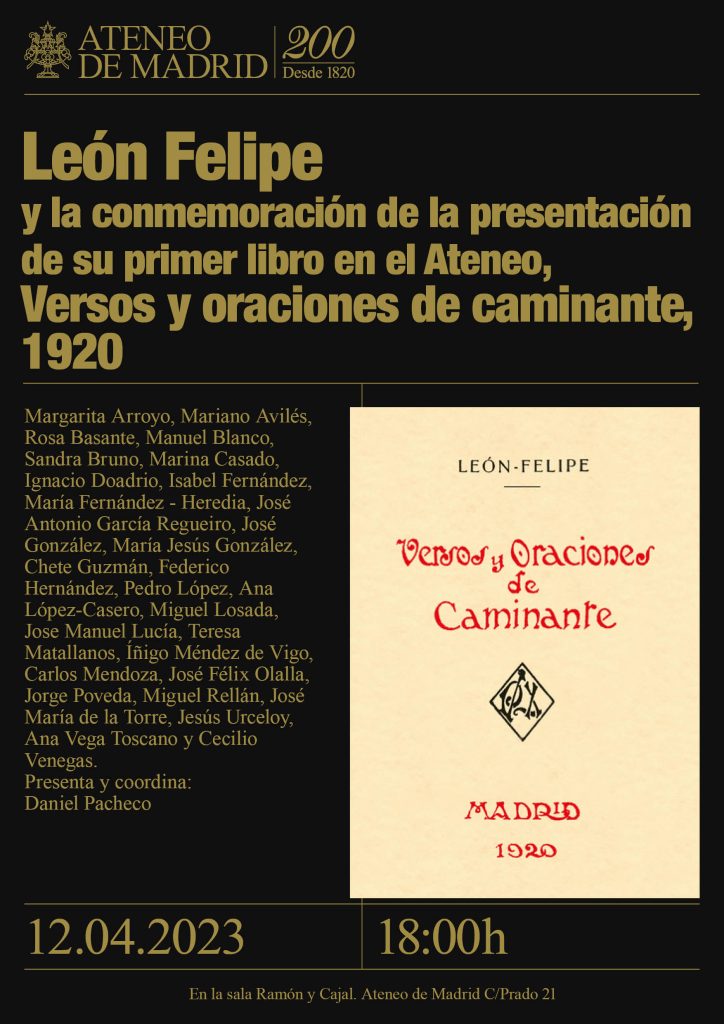

No sabemos a ciencia cierta qué día y en qué lugar nació. Quizás fuera una mañana cualquiera de 1919 en Almonacid de Zorita, un pueblo claro y hospitalario de la Alcarria donde había encontrado posada. Probablemente el parto tuvo lugar en una sala luminosa con una gran ventana, a través de cuyo cristal sintió todo el ritmo de la vida en su alma. Solo se tuvo noticia de que lo había hecho cuando Enrique Díez Canedo dio fe de su vida y de sus versos en la revista España. En cambio, de lo que sí hay seguridad es que vino al mundo gritando: ¡ay!, el primer verso del primer poeta, “el origen del salmo”. Y también hay certeza de que se bautizó en el Ateneo de Madrid, bajo la primera luna nueva de 1920: Versos y oraciones de caminante fue su cédula de bautismo.

En su declaración de fe literaria confesó haber nacido sin credo y sin escuela, bajo ningún signo estético ni decálogo normativo, y rechazó el verbo raro y la palabra extraña. Dijo no atender sino al latido de su corazón para que el verso se abra camino entre las palabras y pueda cumplir con la eterna e inmutable ley de la belleza, porque ese ritmo del poeta es la única originalidad:

“Desde aquí, desde donde estamos ahora, con las amplias libertades de la métrica moderna, ya del todo desencadenadas, podemos los poetas castellanos decir lo subjetivo y lo universal, lo pasajero y lo eterno. Podemos decirlo todo, pero cada uno con su voz, cada uno con su verso; con un verso que sea hijo de una gran sensación y cuyo ritmo se acorde al compás de nuestra vida y con el latido de nuestra sangre (…). Mi voz, además, es opaca y sin brillo y vale poca cosa para reforzar un coro. Sin embargo, me sirve muy bien para rezar yo solo bajo el cielo azul…”.

Al parecer, no tuvo patria, ni tribu, ni comarca, pero sí un pasado cargado de ayeres. Venía de antiguos poetas, como Prometeo y Jorge Manrique, y de otros nuevos, como Miguel de Unamuno y Antonio Machado. Por sus venas corría sangre de Alonso Quijano y de Hamlet, de Sócrates y de Nietzsche, y su alma compartía, sin él saberlo todavía, tantos átomos de Walt Withman como de los desconocidos autores bíblicos. Tengo para mí que estaba hecho de muchas páginas a la vez.

Lo que sí tuvo desde la cuna León Felipe fue una irresistible vocación andariega, aunque no fue un viajero más. Su viaje es una manera de ir hacia lo otro, hacia el otro (“Yo eres Tú también”), de experimentar nuevas experiencias y adquirir nuevos conocimientos, pero, al mismo tiempo, es un viaje reflexivo e interior, ese que, en palabras del poeta William Carlos Williams, lleva a “los jardines secretos del yo”. Había aprendido en los Libros Sagrados que el destino del hombre es andar y había sabido recoger el consejo de Miguel de Cervantes de que “la mejor posada es el camino”. Por eso, un buen día se echó andar y a recorrer pueblos, estaciones, estrellas…, con la esperanza de llegar a identificarse con el viento traspasado por la luz.

Una atenta lectura a su modo de ir redactando la vida a través de los Versos y oraciones del caminante nos revela su singular interpretación del peregrinaje como un viaje “de la arcilla a la luz”. En el primer prologuillo ya encontramos esta declaración: “Nadie fue ayer,/ ni va hoy,/ ni irá mañana/ hacia Dios/ por este mismo camino/ que yo voy./ Para cada hombre guarda/ un rayo nuevo de luz el sol…/ y un camino virgen/ Dios”, mientras que en el poema Como tú compara su vida como la de una piedra aventurera, pequeña y ligera, como un canto rodante, un guijarro humilde de las carreteras. Sin embargo, será en el poema Romero solo… donde el poeta reclame más claramente la aventura peregrina: “Ser en la vida/ romero,/ romero solo que cruza/ siempre por caminos nuevos;/ ser en la vida/ romero,/ sin más oficio, sin otro nombre/ y sin pueblo…/ ser en la vida/ romero… romero… solo romero./ Que no hagan callo las cosas/ ni en el alma ni en el cuerpo…/ pasar por todo una vez,/ una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero”.

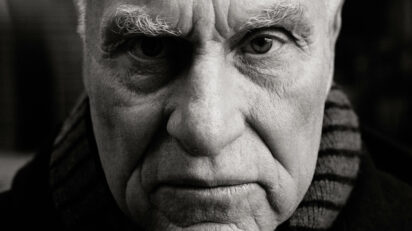

El León Felipe que yo conocí con aquellos ojos míos de entonces resultaba una mezcla de profeta errabundo, de buena facha física, y de cómico de la legua, al que se le podían adivinar tanto su aire solitario como esa facultad de seducción propia de los actores. Todo lo que había aprendido acerca del hombre hecho y deshecho que ya era al poco de su nacimiento lo llevaba escrito en su gesto, marcadas las incipientes arrugas por un cierto escepticismo que, lejos de ser paralizante, resultaba fecundo. Su sentir ácrata le hacía tener una firme voluntad de navegar a contracorriente, de no obedecer intelectualmente a nadie, de incumplir las normas sin más motivo que la pura rebeldía. Su invalidez para las cuestiones prácticas y para los amarres de las cosas no le hacían necesariamente despegar los pies del suelo, salvo para subir a las estrellas, a las que quería llegar, pero no solo ni pronto, sino con todos y a tiempo.

Según he podido averiguar con los años, a partir de su bautismo público en las aguas del Jordán ateneísta, la biografía de León Felipe ya no sería el devenir de una serie de vidas que transcurrían por caminos paralelos, sino una suma de itinerarios vitales, entrelazados unos con otros como neologismos cervantinos (“baciyelmo”), como la actitud del propio poeta dispuesto a que en su cama durmieran al mismo tiempo el hombre y el poeta, a que de una misma cuchara comieran los dos. A partir de dicho momento, se sucedieron las idas y venidas, las despedidas y los regresos, pero él no se planteó la vida como un viaje al modo de Ulises, sino a la manera del peregrino, del caminante, aunque llegó un momento en el que parecía no saber qué hacer con su vida y se preguntaba con Hamlet si ser o no ser.

Cuando, casi medio siglo después de su nacimiento poético, llegó la extraña primavera del 68, notó que el ciervo que vivía alojado en su corazón estaba extraordinariamente fatigado y que su pulso comenzaba a no sentir el latido del mundo: en París, después de verdear, la primavera fructificó en un verano tan caluroso que la gente buscaba la playa debajo del asfalto; en Madrid, ya parecía otoño y, con la caída de las hojas, los árboles dejaban ver un poco más el bosque, todavía envuelto en una niebla gris; en Praga, había llegado el invierno, con sus días cortos y oscuros, con sus noches de frío, escalofrío… Más que nunca, el cielo le parecía tierra firme; la tierra, un cielo raso, arrasado… Se fue con los últimos días del verano, antes de que la primavera llegara a la ciudad de México por el tiempo en el que aquí florecen los crisantemos y con el mismo olor a cementerio…

Durante el coma en el que lo sumió una piedra malaventurada en forma de embolia soñó que antes que poeta había sido farmacéutico, un boticario a su manera. En el tiempo que duró la ensoñación, León Felipe pudo recordar que, siguiendo la fórmula de Tomás Segovia (un tercio de león sano, dos tercios de paloma y otros buenos ingredientes), primero se había hecho alquimista y, luego, cuando ya supo todos los secretos de la alquimia, se hizo poeta para poder expresar su canto. Se vio a sí mismo trabajando una mañana cualquiera en aquella farmacia de Almonacid de Zorita, el pueblo que lo había visto nacer como poeta y cuyo sol no había vuelto a ver en ninguna parte del mundo:

“Detrás del mostrador había una gran mesa de mármol con una balanza, una caja de pesas, un herbolario, en el que se nombraba a las plantas por su nombre y no por sus latines, y un mortero. Y, detrás de la mesa, las vitrinas con el variado botamen que había ido adquiriendo a lo largo de sus viajes. En esta trastienda de los secretos, perfumada por el olor del almizcle -el mejor estimulante de la imaginación-, León Felipe seguía las enseñanzas de Dioscórides y preparaba colirios para dar claridad a los ojos del corazón, y colutorios, a base de vino y mieles, para quitar el sarro de los días. Siguiendo las recomendaciones de Ahmed al-Harrani, el sabio boticario de Medina Azahara, elaboraba ungüentos con los mejores cuentos de Sherezade para mitigar el dolor de saber que cada noche que viene está más cerca de la última noche que tendremos. De las piedras pequeñas y ligeras, de los humildes guijarros recolectados por los caminos, trataba de extraer arcanos minerales, a la manera de Paracelso, y confeccionar “según arte” elixires de vida para regenerar el mundo. Había aprendido también a realizar otras operaciones galénicas más complejas, como granular y comprimir; así, podía desarrollar diálogos teatrales como comprimidos, para comprender mejor al amigo, al vecino, a las gentes que pasaban por delante de la ventana de la farmacia, aunque nunca llegó a dar con la dosis exacta para comprender la muerte de esa niña que, al pasar, le llamaba cariñosamente ¡tonto! Con la receta de los buenos poetas, acondicionaba píldoras como poemas, pero con menos dorado que los de Pablo Neruda, que contenían como principio activo ánimo para los pobres y esperanza para los desesperados. Finalmente, sin más instrucciones al uso que su propio saber aprendido por los caminos, las posadas y las lecturas cervantinas, preparaba un bálsamo de romero, como si fuera el salutífero bálsamo de Fierabrás, para reparar quebrantos y ofrendar al dios que todos llevamos dentro”.

En un momento del sueño, el herbolario se le llenó de lágrimas secas, moradas: lilas, lavandas, violetas… Entonces se produjo lo que aventuraban los versos de César Vallejo: “Entonces, todos los hombres de la tierra/ le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;/ incorporóse lentamente,/ abrazó al primer hombre; echóse a andar”. Por el camino se encontró con el estrafalario fantasma de la Mancha subido al más pura sangre conocido, le pidió que le hiciera un sitio en su montura y lo llevara a ser un pastor de estrellas. De esa guisa me lo encontré en aquel lugar de noviembre de mis 18 años…