Las primeras dos líneas (“te incineraron con una novela mía entre las manos. Por eso escribo este libro”) ya anuncian que vamos a encontrarnos con la muerte, pero lo más doloroso será el camino hasta ese final. Desgraciadamente, a la conmoción por una lectura en la que hay tanta crudeza y tanta desolación se ha unido la que ha provocado el inesperado fallecimiento de su autor el pasado 5 de febrero, una muerte a la que Marías, que la tuvo muy cerca en otro tiempo, se refiere en diversas ocasiones en esta obra.

Madrid, años 80. Cuando éramos hermosos e importantes

En Arde este libro se cuenta una historia real, la de Fernando Marías y su pareja Verónica, y su caída en los infiernos del alcohol; una caída que fue irreversible en el caso de ella, y que le llevó a la muerte con solo 54 años, y de la que él pudo salir a tiempo, después de un largo naufragio, para reconstruir una vida rota y, entre otras muchas cosas, hacer una muy notable carrera como escritor, ya lejos de Verónica, la mujer a la que conoció en Madrid en 1979, cuando apenas tenían veinte años.

Nadie podía imaginar, escribe, que el primer abrazo desembocaría en el diálogo que el libro es, “yo rememorando y tú muerta”. Eran los tiempos de la mítica Movida, y aquella pareja, como tantas otras, se sumergía en lo que parecía una felicidad fácil e interminable, y, en su caso, en una bohemia que se inspiraba en los héroes mitificados de la literatura, la música y el cine. Se respiraba una libertad -política y de costumbres- que se abría paso con firmeza, un tiempo nuevo donde, para muchos, todo parecía posible. Ya sabemos: que la vida va en serio se empieza a comprender más tarde.

Verónica, sin vocación definida, venía de Francia, arrastraba un fuerte desarraigo y dormía junto a un libro de William Burroughs; él, “un chico tímido de Bilbao”, soñaba con dedicarse al cine, y adoraba a Sam Peckinpah.

La pareja se consolidó, eran dichosos en los bares (La Vía Láctea, el Penta,…), donde sonaban canciones “que nos volvían hermosos e importantes”; Fernando hace su primer corto promocional, en el que aparece Antonio Vega, entonces una estrella emergente: en una de tantas fiestas esperan a Enrique Urquijo; la noche se convierte en la mejor casa de sus vidas, “nuestros anhelos parecían colmados por la simple presencia del otro”.

Fernando Marías cuenta la identificación que sentía con los artistas que habían vivido por el camino peligroso, su “fascinación por el alcoholismo que hermanaba a los idolatrados” Poe, Scott Fitzgerald, Dostoievski, London y Steinbeck, también por Janis Joplin, que se fue tan joven y vivió muy deprisa, y por el Lou Reed de los tiempos más oscuros. Difícil no recordar lo que John Cheever, que sabía bien de lo que hablaba, escribió en su espléndido Diario:

Sentado en la terraza, leo sobre los sufrimientos de Scott Fitzgerald. Yo soy, él fue, de los que leen las dolorosas historias de los escritores alcohólicos y autodestructivos con el vaso de whisky en la mano y las lágrimas rodando por las mejillas.

La primera copa de Verónica

Al principio de su relación ella no prueba el alcohol, pero él -bebedor, “con fe eufórica en las sombras que parecen sugerirle atajos hacia el paraíso”- insiste una y otra vez en que ella pida un gin-tonic, y, un día cualquiera, ella accede (“pero solo uno, a ver cómo sabe tanta burbuja”). “Una de las frases fundacionales de nuestra vida. También la peor”, escribe Marías, un hondo y terrible lamento que lo acompañará siempre.

La crónica, aunque muy amarga y sin concesiones, es contenida, no recoge demasiados detalles de excesos alcohólicos que ilustren como fue la caída, salvo algunos durísimos episodios aislados; pero vemos hasta qué punto la dependencia del alcohol presidía sus vidas y cómo estas se iban apagando entre infinitas copas y los vacíos que las resacas les dejaban.

Cada día se va un poco más lejos. Una mañana, la primera de octubre de 1997, en la madrileña Plaza de Santa Ana, él se ve al borde de la muerte, y ese mismo día, tras dos ingresos hospitalarios en unas pocas horas, decide dejar de beber.

“En algún momento uno reconoce en su fuero interno que tiene dos opciones: seguir bebiendo y matarse o dejar de beber y sobrevivir”, escribió Daniel Schreiber en La última copa (Libros del Asteroide, 2020). Y esa dicotomía la resuelve Marías con la sobriedad definitiva; Verónica, no:

Durante casi diecinueve años, el tiempo que medió entre enero de 1979 y el uno de octubre de 1997, fuimos una compenetrada pareja de alcohólicos felices (…) Pero aquel uno de octubre nos situó ante la bifurcación de caminos. Tú elegiste uno y yo otro.

Ahí se decidió todo.

A partir de entonces cada uno vive de un modo muy distinto. Aún están unos años juntos, pero ya no hay nada que compartir; él se centra en su carrera literaria, ella transita por los caminos más tristes y terribles del alcoholismo y la enfermedad mental.

Años después, ella, con su vida irremediablemente quebrada, volverá a Francia. Y allí llega su muerte, y esa incineración de la que supimos en la primera página del libro. La madre de Verónica pone entre las manos de su hija un ejemplar de La luz prodigiosa, la primera novela de Fernando Marías, publicada cuando aún la pareja estaba unida, esa novela que Miguel Hermoso llevó al cine años después.

Y, en efecto, arde el libro; y con el libro, el cuerpo de Verónica.

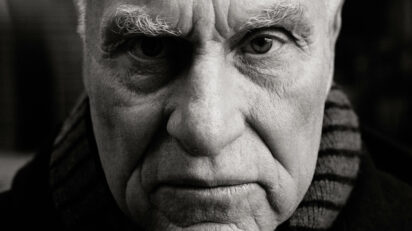

Fernando Marías

La memoria del autor está llena de espinas, el recuerdo se levanta desde un profundo dolor, no hay resquicio alguno para hacer las paces con aquel tiempo y lo que trajo consigo, pese al amor del autor por la ciudad y su mirada emocionada, e infinitamente triste, a aquella “pobre pareja” y lo que fue antes de la desgracia, aquellos días de pobreza y de inocencia, de aquella dudosa felicidad sostenida por el alcohol. “¿De verdad -se pregunta Marías- copa a copa llegamos hasta allí?” “Sí -se responde-. De verdad lo hicimos”.

Fernando Marías falleció el cinco de febrero, tenía 63 años. Al parecer estaba enfermo hacía tiempo, pero nada hacía pensar en una muerte inminente. Fue terrible leer la noticia de su fallecimiento pocos días después de terminar la lectura de su libro.

Hizo una más que notable carrera literaria. Recibió, entre otros reconocimientos, el premio Nadal, el Ciudad de Barbastro, el Primavera de Novela y el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Su gran pasión fue el cine, también le acompañaron siempre la música y la literatura. Estaba trabajando en la adaptación de Los santos inocentes para el teatro.

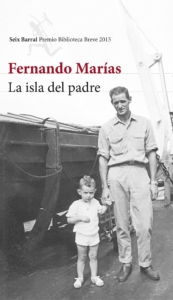

Las palabras que se han publicado estos días de personas que lo trataron (entre otros, Manuel Vilas, Lorenzo Silva y Espido Freire) hablan de una persona elegante, generosa y alegre. Jon Juaristi ha dicho de La isla del padre, la obra con la que Marías ganó el Premio Biblioteca Breve en 2015, que es “la cumbre mayor de la narrativa española en lo que va de siglo”.

En Arde este libro el autor se refiere en numerosas ocasiones a su propia muerte. Son muchas veces, y es estremecedor releer ahora esos párrafos; por ejemplo, cuando escribe:

Cualquier día, cuando yo también me haya ido, la ceniza se esparcirá y todo volverá a ser nada.

Peor, mucho peor que morirse con un libro a medio leer es morir sin concluir el libro que se escribes (…) Así pues, es hora de irse.

Descanse en paz.