…No es que tenga yo acciones de Planeta: el mío es un entusiasmo no venal, estrictamente puro, inmaculado y santo. El ministro Iceta ya invitó a celebrar hace unos días, en el Fórum Edita, la resistencia del libro; “el producto cultural [sic] que mejor ha aguantado la crisis”. Siendo de lo poco que se salvó del cierre, tampoco parecía aquello como para sacar pecho. Pero los datos del primer semestre han acabado por desatar la euforia del personal: no es que la pandemia haya respetado al libro, es que le ha dado un empujón histórico. Todo un giro de guion en plena era Netflix.

Pero el desmadre, aviso, va a tener que ser grande; porque probablemente sea el último. Y mira que odio ser agorero. Pero tenemos todas las papeletas para quedarnos en el triunfalismo institucional si no hacemos nada para consolidar el fenómeno. ¿Hacer el qué? No tengo ni idea, a mí qué me cuenta. Como lector de a pie sólo alcanzo a ofrecer un análisis bastaste obvio; y, por si vale, una modesta reflexión.

El análisis bastante obvio: el libro no va a recuperar el terreno que le han ganado, estos últimos años, sus rivales. Pero sí tiene una oportunidad cuando el tamaño de la tarta aumenta. O sea: cuando aliviamos un poco la presión productiva sobre el ciudadano-consumidor, y le concedemos alguna migajita más de tiempo libre. Porque hay que ir asumiendo que la primera hora de ocio (es un poner) es el coto de Zuckerberg. Luchar por ella es enfrentarse a un enemigo superior en campo abierto. Hay partido, pero es después. Hasta aquí el análisis.

Y la modesta reflexión sería: a la vista de lo anterior, quizás sea hora de ensanchar las miras. Y preguntarnos de qué depende que se lea. Si de campañas de fomento de la lectura, voluntariosas (en el mejor de los casos: a veces no son más que el fruto de la pura inercia institucional) pero de dudosa eficacia. O más bien de crear las condiciones de posibilidad para que pueda leerse, promoviendo cambios de valores y estilo de vida. Y exigiendo a nuestros gobernantes que los promuevan. Sí; puede sonar a guerra en un país remoto, muy fuera del alcance del sector y sus dinámicas. Pero, sorpresa: es lo que otras industrias llevan haciendo ya unas cuantas décadas. Y ha habido ocasiones, concretas y recientes, en que la voz del gremio hubiera tenido mucho peso. Pienso, por ejemplo, en el teletrabajo. Que –gracias a una regulación, por ser benevolentes, miope– no llegará a consolidarse como hubiera podido. Menos tiempo de ocio. Menos venta de libros.

Feria(s). María José Gálvez, directora de la cosa, tiene fama en Cultura de presentarse en las reuniones con los papeles leídos. No es que con eso baste, pero mucho mejor que su contrario. Y nos congratulamos. Porque en sus diligentes manos, y en las de Elvira Marco (a las que suponemos también diligencia, pero aquí ya como el valor en la mili, a falta de referencias) está la próxima gran oportunidad de la cultura española: nuestra participación como Invitado de Honor en Fráncfort 2022.

Las mimbres parecen atinadas: hincapié en la traducción, promoción de una pléyade de jóvenes –si con cuarenta aún puede uno considerarse joven, una creencia enternecedora que no discutiré porque me viene muy bien para lo mío–. Pléyade cuya selección es tan cuestionable como cualquier otra. Echamos de menos algún nombre. Nos alegra encontrarnos con Juan Gómez Barcena, Gabriela Ybarra y otros de talento indudable.

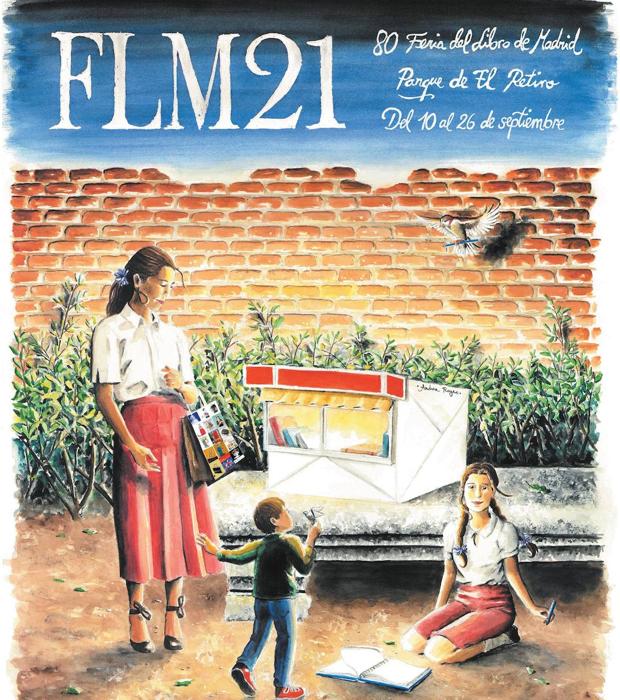

Acabamos con otra feria: la madrileña. Su traslado a estas fechas preotoñales nos ha dejado a muchos un sabor raro. A desajuste íntimo; o a malestar de reloj que no da una. En Byun-Chul Han, el filósofo de moda, encuentro la clave de esta desazón. Los rituales, explica, son necesarios, precisamente porque suceden siempre en las mismas fechas y de acuerdo con el mismo, invariable guion: es esa previsibilidad, esa recognoscibilidad que nos reconforta, la que hace de ellos el material idóneo para que edifiquemos nuestro hogar en el tiempo. Igual, ni más ni menos, que nuestro hogar en el espacio lo conforman objetos y símbolos bien conocidos, enseres con los que guardamos una intimidad cotidiana y doméstica.

Con del hogar en el tiempo, lo reconozco, me ha cautivado (nos ha realmente conquistado, estoy a punto escribir, pero no lo haré). Qué era la Feria, sino una habitación luminosa de ese hogar en el tiempo. El pórtico verde y mágico que franqueábamos camino del verano, de los días azules y del sol de la playa. Un cuarto bajo el madrinazgo de Carmen Martín Gaite, musa entrañable, siempre tan entregada y performática. Con las paredes cubiertas de escenas al temple: los milagros de San Antonio Gala, de San Muñoz Molina, asuntos a los cielos en su carne mortal, entre nimbos de incienso y repicar de cajas registradoras. Una estancia repleta de eco de verbena, de espuma de risa y de cerveza y editores optimistas y jóvenes (ninguno de los cuales había aún descartado acabar forrándose por accidente).

Ya, ya lo sé. A esa Feria que describo, la de mi adolescencia, no la ha matado la pandemia. Ya había dejado de existir tiempo ha. Hoy celebramos algo cuya naturaleza es sustancialmente otra: ya no la lectura, sino su supervivencia. Ya no es un apogeo, sino un lento extinguirse, aquello en torno a lo que nos reunimos, desde hace un tiempo que contamos por décadas. Algo cuya vigencia nos hizo un poco más felices y que se perderá sin que se acabe el mundo. Al pensar sobre ello, me pregunto si no será el otoño, después de todo, la época perfecta para este rito devenido. Entre el viraje al ocre de los castaños; por los paseos oliendo ya a granito frío del Guadarrama, no será tan difícil acertar con la disposición de ánimo oportuna. Una que nos prepare para cuando la celebración dé paso al memorial, y este a la arqueología.