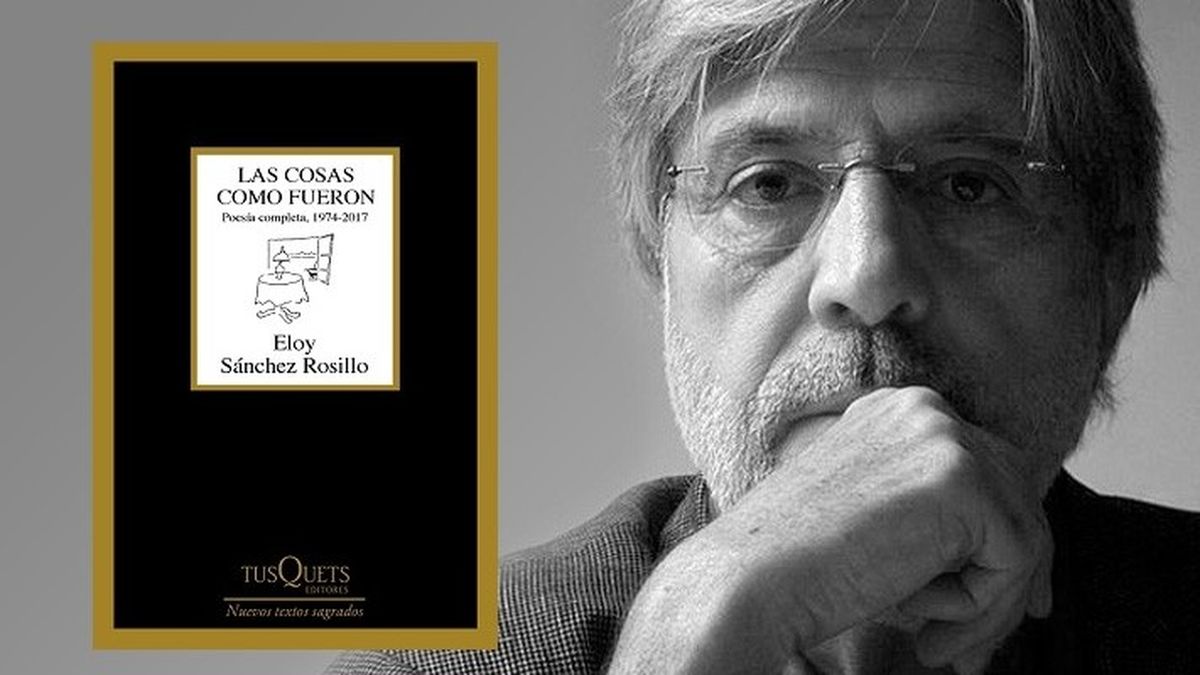

Este nuevo libro llega cinco años después de Quién lo diría (Tusquets, 2015) y casi tres desde la publicación de Las cosas como fueron (Tusquets, 2018), su poesía completa hasta entonces (que incluía tres de los más de sesenta poemas de su nuevo libro). Nos dejamos llevar “desde un gran silencio” al milagro de las palabras, y, agradecidos, entramos en un territorio de emoción y verdad. Qué de cerca nos habla Sánchez Rosillo, qué lejos llega su mirada, qué bien estar otra vez con él.

Los extremos del tiempo

En un verso del poema Talismán leemos: “Ha ocurrido la vida y mi cuerpo envejece”. El tiempo ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de su poesía, el paso del tiempo y lo que los años van haciendo en nosotros. La memoria mantiene viva las cosas que de verdad importan y, gracias a la capacidad evocadora del poeta, se recuperan los instantes felices y se mira el dolor con los ojos de hoy.

A veces, “al mirar lo vivido”, hay un hondo, íntimo lamento por el tiempo perdido, como en La hora irrevocable, por aquello que no se supo ver y que solo con los años ha ido tomando forma entre la niebla de los días. Pero al lamento lo acompaña casi siempre la esperanza de que quizá no sea tarde todavía, de “que aún se puede vivir antes de que llegue la noche”. De la mirada al pasado llega la tensión entre, por una parte, el pesar y la pena y, por otra la celebración y la luz (“Por eso esa sonrisa que mis labios dibujan/ mientras asoma el alba”).

Y es que el tiempo perfecciona la mirada, y la belleza llega ahora sin aristas, nítida y luminosa. Así vuelve el recuerdo del olor y la alegría de una mañana de junio de hace muchos años o de la “sombra benigna” de la vieja acacia, la acacia de los veranos que acompañó al joven Eloy y de la que sus lectores ya tanto sabemos

El poeta de hoy mira al muchacho que fue, “cada uno de un lado del tiempo”, una mirada serena, con melancolía y ternura, y rescata del olvido aquellas “cosas que fueron tuyas un instante y que el tiempo/ te quitó de las manos cuando quiso”.

El milagro de la infancia

En el poema que abre La rama verde, Duración, el poeta nos dice que el “sueño aquel primero/ de la niñez no se ha desvanecido” y se pregunta “¿qué secretas cadencias/ lo traen cuando es preciso, a mi presente?”.

Y en el que lo cierra, y que le da título al libro, escribe: “Cuando se agita el viento de la edad, las hojas secas caen. /Pero en la rama aún verde de la infancia (…) /canta el jilguero”.

El recuerdo de los años infantiles, ese paraíso perdido que nos roba la edad, nos salva de las inclemencias de la vida. “Tú estás a salvo en tu memoria”, escribe Sánchez Rosillo. Acompañamos al poeta cuando se ve niño: por ejemplo, en un huerto inolvidable, amparado por el sol de mayo, o abocado al pozo desde el que se asomaba al misterio o, con la fe de la infancia, llegando a la Vía Láctea “(…) sobre piedras pulidas/ de plata y de cristal”.

A veces junto a él aparece la madre, y sentimos el cuidado con el que le prepara para el colegio, es el poema Date prisa, que estremece y conmueve, como lo hace Reencuentro, ya uno de los más grandes poemas de Sánchez Rosillo, en el que se vuelven a encontrar madre e hijo, en otro lugar y en otro tiempo, y el hijo habla emocionado (“ahora te escucho, madre, mira, mira/ todo se alza/ como ayer y mañana, igual que nunca y siempre/(…)deja/ que camine contigo por tu vivir y el mío,/ y dime, si lo sabes, por favor, dímelo,/ cómo traes en los ojos, viniendo de la noche/ toda la luz del mundo”,

Estar entre las cosas, entre dos luces

Sánchez Rosillo sabe qué es lo esencial y cómo buscarlo: hay que mirar despacio y también, a veces, estar solo “para “oír lo que importa”. Por eso se detiene ante la inmensidad o ante un detalle de la naturaleza, o por un gesto o una mirada, o ante la poesía de las cosas. Todo puede ocurrir en un instante.

Posa su mirada en la pared con sol de su terraza; en el plumaje de la gaviota que enciende “la luz última del sol poniente”; y le entran “ganas de vivir (y de ser bueno)” porque oye cantar a un verdecillo; se asombra ante el sol de marzo o ante su viva luz en una dura mañana de enero que permite ver con gratitud “unos almendros florecidos”; y da gracias también por el “agua encendida que resbala despacio/ por las manos y fluye” mientras el gorrión bebe y el mirlo canta “sin que sus silbos quiebren el cristal del silencio”.

El poeta se pregunta “en qué centro sereno de mi asombro” está el fulgor de la luna, esa misma luna, nos dice, “que toqué de niño con mis manos”, la Diosa blanca, la que aparece, como súbita verdad, una noche tras leer a Emily Dickinson, “pura, mansa y misericordiosa”.

“Mirar es poseer”, escribió Sánchez Rosillo hace mucho tiempo. Es el secreto de las cosas, y el que se nos revela mirando, y es la verdad que se sospecha o que se ignora y que se abre en la contemplación y el silencio (esa pequeña hormiga, esa anciana que baila en lo alto, las muchachas que se cruzan y cuya indiferencia produce daño y alegría, el camino junto al río que es ya lugar del alma y no del mundo, la mirada de un petirrojo en un día de tinieblas…).

“Todo es eterno, / como lo es la mirada que me acerca y me asoma/ al corazón del pájaro, de la piedra o la nube”.

El amor, única luz

“Solo has vivido de verdad si tuvo/ mucho que ver el amor en tu vida”, escribió Sánchez Rosillo. El poeta se lamenta de ese tiempo en que “el amor lo era todo, y no lo supe/ no lo supe a cada instante” y es que, como leemos en un poema de La rama verde: “Hay que apartarse a veces del amor/para de lejos verlo por entero”.

En el poema Hablo aquí del comienzo, el poeta proclama, para decirlo con palabras de Cernuda, la verdad de su amor verdadero. Es el momento (si no ya cuándo, se pregunta). También es cierto que siempre ha estado presente “el día en que el amor que aún me acompaña comenzó a suceder”, como dijo en un poema de Quién lo diría y lo hemos ido viendo en su obra.

En cualquier caso, Sánchez Rosillo nos dice “cualquiera que lea como deben leerse/ los versos que a lo largo de tantos años hice/ advertirá enseguida/ que jamás traté en ellos de ninguna otra cosa” y es que “si escribes un poema y no es de amor/ más vale que no escribas o que rompas lo escrito”.

Hay, claro, más amor, otros amores. Ya hemos hablado del amor a la madre, otra constante en la obra del poeta, y está el amor, puro, irrevocable, al hijo. En La rama verde se recuerda con sobrecogedora emoción el extraordinario poema La playa, del libro Autorretratos, en el que el poeta se veía con su entonces pequeño hijo jugando en la arena hasta que, de repente, el tiempo se lo llevaba todo; ahora, muchos años después, el poeta, desde la serenidad, los temores y las certezas que trajo la vida, vuelve a aquella imagen y se entrega al recuerdo, y también a celebrar lo que fue sucediendo desde entonces y, siempre, “ la mañana inmensa que es la vida”.

Y está, además, una y otra vez, el amor por el verano, el jilguero, el mar, la luz…

……………………

Hay muchos poemas memorables en La rama verde, y mucha verdad. Es un poeta que reconforta y que conmueve, un poeta que nos acerca, sin solemnidad ni artificio, a lo más sagrado, y también a los misterios de los días corrientes, de las cosas pequeñas, a las luces y a las sombras de la existencia. La claridad de su lenguaje, la naturalidad de su escritura, no debe evitar una lectura atenta y exigente que permita “entrar en el silencio” y llegar al sentido de sus más hondas palabras.

Eloy Sánchez Rosillo es un poeta que mira de cara a la realidad diaria, en el que reconocemos a alguien próximo. Su deslumbramiento pudiera ser el nuestro; sus dudas, las que nos acompañan. Es aquel hombre que anda por la calle, se detiene, abre bien los ojos, y sigue caminando, tranquilo, a la casa de su ciudad o hacia el mar un día de invierno. Se para, mira, escucha, y comprende. Y escribe:

El ser entero pone

en lo que va escribiendo.

Todo el idioma tiembla en sus palabras.