Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1931, Cristino de Vera avanzó siempre por un camino de despojamiento. Antes de elegir definitivamente la pintura, soñó con el mar; esa vocación inicial dejó en su obra una huella duradera: la navegación lenta, la orientación por señales mínimas, la aceptación del tiempo como deriva. Se formó en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad natal, marcado por la influencia de Mariano de Cossío, y pronto comprendió que su lenguaje no estaría hecho de acumulación, sino de insistencia.

El traslado a Madrid, en 1951, fue decisivo. En el taller de Daniel Vázquez Díaz y en la Escuela de San Fernando afianzó una disciplina severa que no excluía la intensidad vital. En aquellos años era habitual verlo recorrer el Museo del Prado, detenerse ante El Greco, o caminar por la ciudad interpelando a desconocidos con preguntas sobre la felicidad, el miedo o Dios.

Su relación con la poesía fue constante y profunda. No es casual que su primera individual, en 1956, fuera prologada por Adriano del Valle, ni que, con el tiempo, poetas como Gerardo Diego, José Hierro o Carlos Edmundo de Ory encontraran en su obra un espacio afín. En sus cuadros reconocían una ética compartida: la convicción de que el silencio también habla, y de que la belleza puede ser una forma de conocimiento.

Ilustración adaptada de ‘La Fundación Cristino de Vera homenajea al pintor en su 90 aniversario’.

El núcleo de su pintura se fue definiendo con una claridad cada vez mayor. Paisajes de Castilla —camposantos humildes, cipreses, ciudades detenidas— dialogaban con la geografía volcánica de Tenerife, su lugar de regreso permanente.

A ese eje se sumaron figuras dolientes, retratos de amigos y, sobre todo, bodegones. En esas naturalezas muertas, muchas de ellas vanitas, Cristino de Vera encontró su centro: cráneos, velas, rosas, espejos, copas. Objetos suspendidos en una luz que no dramatiza, que espera. Su cercanía con Giorgio Morandi es evidente, pero su genealogía se inscribe también en una tradición española que va de Francisco de Zurbarán a Juan Sánchez Cotán, pasando por Luis Fernández. No como cita erudita, sino como continuidad espiritual.

Cristino practicó el arte de la repetición, del asedio paciente. Volvía una y otra vez a los mismos motivos, no para agotarlos, sino para escucharlos mejor. Esa fidelidad dio a su obra una transparencia engañosa: bajo la claridad formal late un sustrato místico intenso, atravesado por la duda. Hubo, a comienzos de los años sesenta, una breve tentación abstracta, pronto abandonada y destruida, aunque su mirada siguió dialogando con Antoni Tàpies, Mark Rothko o Clyfford Still, no por afinidad estilística, sino por la gravedad ética de sus propuestas.

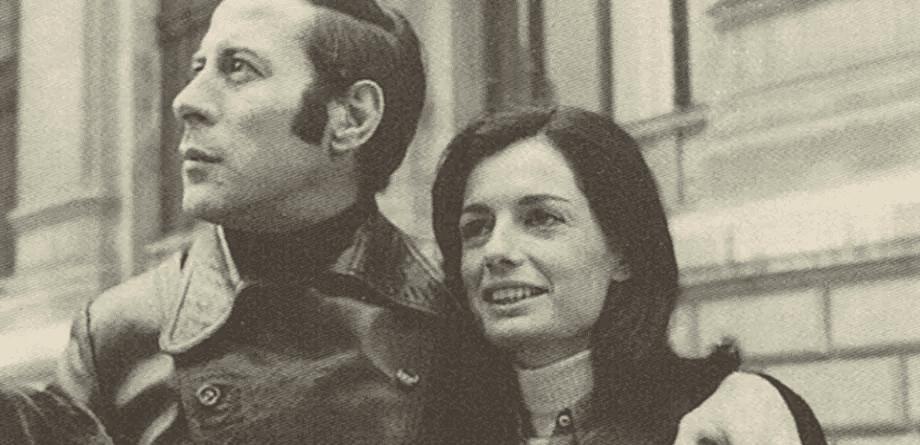

Esa dimensión espiritual nunca se desligó de una vida intensamente humana. Su compañera, Aurora Ciriza, fue decisiva para anclar su intensidad a la vida diaria. Juntos viajaron sin descanso, compartiendo una curiosidad insaciable por la belleza, especialmente la de Italia, país que consideraban una acumulación inigualable de luz y espíritu.

Tenerife fue siempre su horizonte de retorno. Allí depositó el núcleo de su legado en la Fundación Cristino de Vera, en La Laguna, entendida no como mausoleo, sino como espacio vivo, abierto. Castilla, por su parte, fue el territorio interior que recorrió como un Quijote silencioso, convencido de que el tiempo —aliado y misterio— se revela en la contemplación y en la espera. “El tiempo es infinito”, decía, “y el silencio de los cielos estrellados es su verdadera voz”.

Definido por Juan Manuel Bonet como “un eremita de la pintura”, Cristino de Vera entendió su vida como un largo viaje interior. Buscó a Dios sin dogma, aceptó la fe y la duda como fuerzas complementarias, y convirtió la pintura en un acto de vigilia permanente. En un tiempo dominado por la urgencia y el exceso de imagen, su obra permanece como una lección de lentitud: la certeza de que la luz más duradera es la que no necesita imponerse.

Cristino de Vera falleció en Madrid el pasado 16 de enero de 2026.