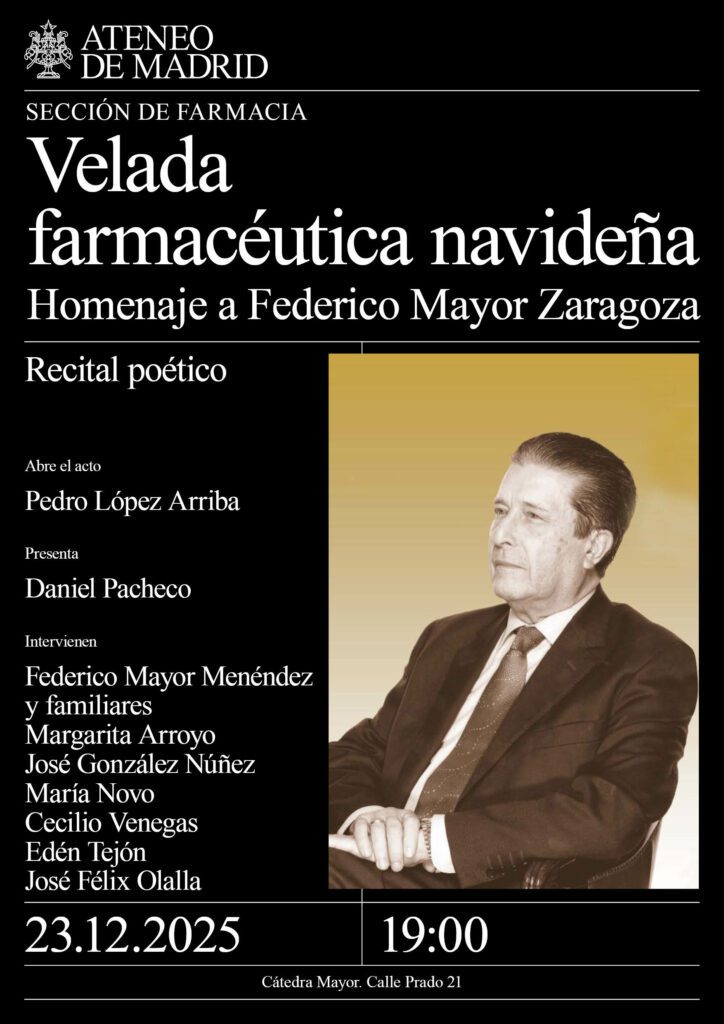

Federico Mayor Zaragoza (Barcelona, 1934–Madrid, 2024) nunca se planteó, como su admirado Jorge Luis Borges: “¿Dónde estará mi vida, la que pudo haber sido y no fue…?”. Su vida, que pudo no haber sido, fue, y está ahí. Atravesó toda la segunda mitad del siglo XX y casi todo lo que llevamos de este, y lo hizo, no como espectador, sino como actor, interpretando un papel relevante en la historia (tragicomedia) del mundo. Lo que sí podría haber compartido con el vate argentino es este otro verso: “Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo”. Y es que el nombre de una mujer, Cheles, su esposa, le delata.

Fue bioquímico, y su gran descubrimiento como bioquímico fue que las cuatro letras que contiene la palabra AMOR (“que amor es todo lo que hay”, seguramente leyó en Emily Dickinson) son la secuencia con la que se construye la estructura del ADN de la PAZ, SHALOM, SALAM: A, primera letra en dignidad y naturaleza, muy hermosa y agradable a la vista, la más alegre de decir, madre de donde nacen muchas otras; M, nacida de las aguas de la mar, como sus ondulantes olas, la primera letra que recuerda la memoria; O, círculo sencillo y exacto, letra de geometría simple sin la que no se puede escribir una autobiografía ni expresar sorpresa, dolor o alegría; R, la letra que vale por dos, la que más anima al movimiento y no le falta al refranero ni a la razón.

Fue poeta, y su hallazgo más importante como poeta fue que la doble hélice del código epigenético de la vida humana está formada por bases anilladas y enlazadas entre sí: el desarrollo con la dignidad, la democracia con la educación. En ellas se almacenan las instrucciones para la convivencia, para una imprescindible cultura de PAZ, SHALOM, SALAM, que permita la transición de la fuerza a la palabra: “En lugar de si vis pacem, para bellum, hay que plantear si vis pacem, para verbum”. Desarrollo para procurar unas condiciones económicas, centradas en el ser humano y subordinadas a la justicia social, que puedan erradicar el hambre y la pobreza en el mundo, al tiempo que favorezcan la igualdad de oportunidades. Dignidad como premisa de todos los derechos humanos, preámbulo para vivir una vida que merezca la pena ser vivida, para que todos los seres humanos cuenten. Democracia para superar los problemas causados por el ascenso de los nacionalismos exacerbados, de los fundamentalismos, de los conflictos étnicos y del dominio de género, para alzar el vuelo y llegar al lugar donde no habite el miedo. Educación para dirigir con sentido nuestra propia vida, para alcanzar la “soberanía personal”, entendida como “pienso y siento, luego existo”.

Fue farmacéutico, y su invención más interesante como tal fue crear un laboratorio (a la manera del planeado a principios del siglo XIX por el poeta romántico Samuel Taylor Coleridge y el químico Humphry Davy, descubridor del potasio), en donde se pudieran elaborar “según arte” granulados de sonrisas, el estimulante para amar sin medida, cápsulas de coraje para negarse a lo inaceptable, comprimidos de poesía para ser “dueño de uno mismo, capitán de mi alma, amo de mi destino”, pastillas inductoras del sueño de los otros, jarabes para impedir que la esperanza tosa y resulte vana, bálsamos con los que mitigar el dolor ajeno, elixires cordiales para abrir mentes y estrechar manos, inyecciones de ética y solidaridad, ungüentos de una y mil noches para saludar cada alborada como se merece: ¡Buenos días, misterio!, en fin, fórmulas con las que establecer la “dialéctica del abrazo”, esa medicina natural que apacigua las belicosidades humanas y proporciona calma espiritual, al reducir la hormona del estrés y aumentar los receptores de la felicidad.

Fue farmacéutico, y su invención más interesante como tal fue crear un laboratorio (a la manera del planeado a principios del siglo XIX por el poeta romántico Samuel Taylor Coleridge y el químico Humphry Davy, descubridor del potasio), en donde se pudieran elaborar “según arte” granulados de sonrisas, el estimulante para amar sin medida, cápsulas de coraje para negarse a lo inaceptable, comprimidos de poesía para ser “dueño de uno mismo, capitán de mi alma, amo de mi destino”, pastillas inductoras del sueño de los otros, jarabes para impedir que la esperanza tosa y resulte vana, bálsamos con los que mitigar el dolor ajeno, elixires cordiales para abrir mentes y estrechar manos, inyecciones de ética y solidaridad, ungüentos de una y mil noches para saludar cada alborada como se merece: ¡Buenos días, misterio!, en fin, fórmulas con las que establecer la “dialéctica del abrazo”, esa medicina natural que apacigua las belicosidades humanas y proporciona calma espiritual, al reducir la hormona del estrés y aumentar los receptores de la felicidad.

Y, junto al laboratorio, organizó una tertulia de rebotica al modo de Álvaro Cunqueiro, que Javier Puerto, José Vélez y Daniel Pacheco, que estuvieron allí, afirman que llegó a ser prodigiosa, tal era la capacidad de los contertulios para deliberar acerca de lo divino y de lo humano, de la física, la metafísica y la parafísica cuánticas, para con-jugar verbos, compartir humores y desentrañar las palabras que guardan los secretos del olivo.

Fue un líder político, eso sí, no al uso, y su aportación de más valor como líder fue enseñar valores sin proponérselo, como los buenos maestros que, siguiendo los postulados de la Institución Libre de Enseñanza inspirados por Francisco Giner de los Ríos, trató de formar y extender por las escuelas de todo el territorio nacional su tío-abuelo Marcelino Domingo, ministro de Educación durante la Segunda República.

Sin embargo, él nunca presumió de lo que enseñó, sino de lo que aprendió de los demás: a ser coherente (Ángel Santos y José Saramago) a “hacer los imposibles” (Alonso Quijano, el manchego andante, y Bernard Lown, el cardiólogo); a “saber aprojimarse”, cuya forma suprema es la misericordia, “dar el corazón a los necesitados” (Teresa de Calcuta y Rigoberta Menchú); a tener la valentía de “desafiar a las utopías” y hacer el porvenir que está por hacer (Mahatma Gandhi, Nelson Mandela), a “ser un hombre cabal” (José Luis Sampedro, Emilio Lledó), a “sentir la pasión de vivir”, haciendo de la vida la empresa más hermosa que tienen por delante las personas (José Ortega y Gasset, Pedro Laín Entralgo), a desarrollar la “astucia de la razón” para reconocer la existencia del discrepante, comprender sus razones y mantener un diálogo más profundo y abierto que lleve al “encuentro” (Adolfo Suárez, Mario Soares), a reconocer en lo minúsculo, incluso en lo invisible, cuestiones de la más alta humanidad (Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa), pero también a que, viendo lo que otros ven, se piense lo que nadie ha pensado (Hans Krebs, Magdalena Ugarte).

Mayor Zaragoza fue un hombre poliédrico y polifacético. No es fácil definirlo (ni siquiera lo fue para él: “Nada sé, salvo que soy/ salvo que estoy aquí/ estremecido,/ salvo que veo, pienso y tiemblo”), pero, si hubiera que hacerlo en cuatro palabras, yo diría que fue una persona de naturaleza enzimática, transformadora, como las sustancias que fueron objeto de sus investigaciones científicas (“porque si el mundo nos hace, también nosotros podemos hacer al mundo (…), aunque para ello hay que atreverse a saber y saber atreverse”). Acaso, un emprendedor, un inconformista que encontró satisfacción en el trabajo bien hecho, en la cultura del encuentro y en el refugio de la poesía para expresar sentimientos y vivencias, tratando de seguir en su escritura las recomendaciones del maestro Liu Xie en El corazón de la literatura y el cincelado de dragones: “Sentimiento no mandado por la artificiosidad, estilo simple, belleza literaria sin excesos…”. Fue una persona de ideales, no de ideologías.

En mi opinión, los “tónicos de su voluntad” fueron la curiosidad, el entusiasmo, la tolerancia y la solidaridad. La curiosidad, como reacción ante el asombro de la vida y sustrato sobre el que poner en marcha la serie de reacciones catalizadoras del proceso creativo, tanto en la ciencia como en el arte. El entusiasmo, esa “fuerza divina interior” (entheos) para desarrollar algo en lo que se cree firmemente y para impulsar el sentido de la anticipación: “Hoy es siempre todavía, (…) mañana es tarde” (Antonio Machado). La tolerancia, que es la actitud de quien respeta las creencias, opiniones o prácticas de los demás, aunque sean diferentes a las suyas, del que comprende el valor de las distintas formas de entender la vida y el misterio de la existencia humana, siempre y cuando no atenten contra los derechos de los otros. Por último, la solidaridad, disposición de quien se siente moralmente obligado a ayudar a los demás y a compartir sus problemas, tal y como aconseja el creador de Juan de Mairena: “Moneda que está en la mano/ quizá se deba guardar;/ la moneda del alma/ se pierde si no se da”.

Fue exigente consigo mismo para saber en todo momento cuál era la cara que lo miraba cuando miraba la cara del espejo (lo aprendió de su padre, Federico Mayor Domingo). Entendió la amistad como la donación de lo que uno tiene o hace, pero también de lo que uno es, dejando al amigo que sea lo que quiere ser, pero ayudándole delicadamente a lo que debe ser: “Él y yo somos nosotros”. Y, en cuanto al enemigo, me da la impresión de que siguió el sabio consejo de Santiago Ramón y Cajal de proceder como lo hace el bacteriólogo: “Embolar al microbio y convertirlo en vacuna saludable”. Sin duda, bajo su apariencia de galán de cine, Federico fue un hombre rebelde, a su manera. De mirar sereno, decir embelesador y escuchar calmo, a mí no se me ocurre más reproche que el obligarse a no deshacer el preciso nudo de su corbata, con lo bien que hubiera lucido en un tipo tan elegante como él un buen “jersey Camacho”.

Cuando era un adolescente, a Federico se le quedó grabada en su mente la letra de un bolero cantado por Antonio Machín, que decía así: “Se vive solamente una vez, hay que aprender a vivir y a querer” (Consuelo Velázquez). Antes, había aprendido de su madre, una mujer generosa sin saber que lo era, lo que de mayor pudo corroborar en su lectura del Evangelio apócrifo de Borges: “Bienaventurados los misericordiosos, porque su dicha está en el ejercicio de la misericordia y no en la esperanza de un premio”. Después, cuando vio salir de la cárcel a Nelson Mandela, no con las manos en alto en señal de victoria, sino con los brazos abiertos como símbolo de concordia, supo para siempre que vale más un ejemplo que cien sermones. Y que era llegada la hora de ponerse en pie de paz.

Como es de bien nacidos ser agradecidos, pero la gratitud es incompleta si quien la siente no la articula en palabras, he de decir para finalizar este pequeño homenaje a uno de los grandes hombres de nuestro tiempo que siempre estaré profundamente agradecido a Federico Mayor Zaragoza, quien pocos meses antes de marcharse para volar a ras de cielo se ofreció generosamente a presentar en el Ateneo de Madrid la humilde literatura de mi libro: Historia e historias prodigiosas de las tertulias de rebotica en España (Panacea, 2024). Allí volvió a resonar la fuerza de su palabra para convencernos de que, a pesar de los pesares, “será al fin la palabra/la que guiará los pasos/ del mundo”. Que así sea.