La muestra, comisariada por Clara Marcellán, revisa la producción de un creador que encontró muy pronto su camino estético. Tras su formación académica y su paso por las Frie Studieskoler, en la década de 1880 ya perfilaba los rasgos que no abandonaría. Tonos apagados, figuras ensimismadas y espacios austeros definen obras tempranas como el Retrato de Ida Ilsted (1890) o Tarde en el salón. La madre y la mujer del artista (1891), donde el recogimiento domina la escena.

Los retratos ocupan una parte sustancial de su obra. Músicos, amigos y familiares posan ante fondos neutros que anulan cualquier distracción narrativa. En piezas como El violonchelista. Retrato de Henry Bramsen (1893), la concentración del intérprete parece extenderse al espectador. El tiempo se espesa, la acción se detiene y lo que queda es una vibración contenida.

Ida Ilsted se convierte, tras el matrimonio en 1891, en presencia recurrente. Hammershøi la pinta de frente, de perfil o de espaldas, a menudo absorta en tareas domésticas o en la lectura. En los retratos dobles experimenta con la relación entre ambos cuerpos, jugando con la frontalidad hierática o con la distancia física marcada por una mesa compartida. Más que escenas conyugales, son estudios sobre la proximidad y el silencio.

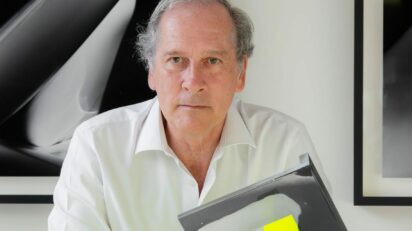

Clara Marcellán, comisaria de la exposición «Hammershøi. El ojo que escucha» en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Fotografía: © Luis Domingo.

El núcleo más célebre de su producción lo forman los interiores. Entre 1898 y 1909, instalado en el número 30 de Strandgade en Copenhague, realizó más de sesenta pinturas de aquellas habitaciones desnudas. Algunas incluyen figuras femeninas, casi siempre de espaldas. Otras prescinden de cualquier presencia humana. Puertas entreabiertas, suelos desnudos y ventanas tamizadas por una luz oblicua construyen un espacio donde la atmósfera es protagonista. En Rayos de sol o luz del sol. Motas de polvo bailando en los rayos de sol. Strandgade 30 (1900), la claridad que atraviesa la estancia convierte el polvo en un acontecimiento.

Fuera del ámbito doméstico, la ciudad aparece vacía. En Plaza de Amalienborg, Copenhague (1896) o en las vistas de los edificios históricos de la ciudad, la arquitectura se impone con una serenidad casi irreal. El punto de vista elevado y la ausencia de transeúntes intensifican esa sensación de suspensión. Los paisajes rurales, pintados durante sus estancias veraniegas, comparten la misma sobriedad. Caminos, árboles y granjas se disponen en planos superpuestos bajo una luz uniforme que diluye cualquier dramatismo.

El tramo final del recorrido muestra un giro hacia la figura en gran formato. A partir de 1908 retoma el desnudo en composiciones depuradas y frías. Poco después, tras años sin mirarse a sí mismo, se autorretrata con el pincel en la mano, afirmando su condición de pintor. Es un gesto de afirmación que no rompe con la reserva habitual de su obra, sino que la condensa.

La oportunidad de contemplar este conjunto en el contexto de las colecciones del Thyssen permite establecer relaciones con los maestros holandeses del siglo XVII y con artistas de los siglos XIX y XX, subrayando la singularidad de un creador que trabajó al margen de las estridencias de su tiempo.

Hammershøi pintó habitaciones, fachadas y figuras calladas. Sin embargo, bajo esa superficie austera late una intensidad difícil de olvidar. Su obra exige una mirada atenta, casi meditativa. Quien se detiene ante sus lienzos descubre que el silencio también puede ser muy elocuente.

Tras su clausura en Madrid, la exposición se presentará en la Kunsthaus Zürich (Suiza).

Recogimiento

La pintura de Vilhelm Hammershøi se despliega en un territorio de penumbra y recogimiento donde cada elemento parece medido con extrema contención. Su obra, concentrada en poco más de cuatrocientas piezas realizadas a lo largo de una vida breve, revela una fidelidad obstinada a unos mismos motivos y a una paleta restringida que convierte los grises, los blancos velados y los tonos terrosos en protagonistas absolutos.

Frente al bullicio y la ruptura que marcaron el cambio de siglo, Hammershøi optó por un camino silencioso. Sus cuadros, deliberadamente ambiguos, rehúyen el relato explícito y mantienen abiertas múltiples interpretaciones. Esa ambigüedad no es un gesto enigmático sino una estrategia poética. Las escenas parecen suspendidas en un tiempo inmóvil, como si la pintura respirara a un ritmo más lento que el del mundo exterior.

El subtítulo que acompaña a su gran retrospectiva, “el ojo que escucha”, define con precisión esa actitud. En sus lienzos la mirada funciona como un oído atento. La calma no es mera apariencia, es una vibración interna que conecta con su interés por la música y se traduce en composiciones donde la luz actúa como una nota sostenida. Cada interior, cada estancia apenas amueblada, responde a una depuración progresiva que elimina lo superfluo hasta dejar al descubierto la estructura esencial del espacio.

Incluso en sus últimos años, cuando se autorretrata y reivindica su condición de pintor, mantiene esa sobriedad que lo distingue. Construyó así una obra al margen de estridencias, ajena a las vanguardias que terminaron por eclipsarlo, pero dotada de una coherencia y una intensidad que hoy lo sitúan de nuevo en el centro del relato artístico.