En realidad, este libro funciona por encontrar el equilibrio en su propio caos. Una cualidad, la de la contradicción, tan puramente japonesa (algo sobre lo que volveremos más adelante), que a la autora le ha funcionado tan bien. No esperen encontrar en este volumen un tratado de arte guiado por los convencionalismos del tiempo y los estándares artísticos. Las obras van sucediéndose, casi a modo de tormenta (o de cualquier otro fenómeno natural violento), en un devenir de sentimientos estructurados en torno a cinco capítulos, plasmados en cinco verbos que pretenden diseccionar la enigmática idiosincrasia de la cultura del país del sol naciente: contemplar, errar, trazar, aparecer y vagar.

El deambular errabundo de la cultura japonesa se sustenta sobre la premisa de su esencia contradictoria, por lo menos oteada desde una perspectiva occidental (quién sabe si torpemente occidental). El silencio, particularidad tan japonesa, se contrapone al bullicioso y frenético ritmo de sus ciudades; sus cartesianos modales, así como su educación rayana en lo impertinente, contrastan con su tradicional carácter violento y despiadado demostrado en sus numerosas cuitas bélicas (tanto internas como externas); incluso su raigambre profundamente machista encuentra su contrapunto en el hecho de que algunos de los grandes clásicos de su literatura hayan sido escritos por mujeres; una cuestión especialmente relevante, ya que datan de épocas en las que en Occidente era impensable que una mujer pudiera escribir. La cultura japonesa bascula entre los extremos.

El contraste impregna toda la obra, tanto formal como conceptualmente. Observamos cómo en sus páginas conviven, con paradójica y anacrónica armonía, pinturas del siglo XVII con fotografías de la segunda década del XXI, obras fundacionales de la poesía japonesa con películas de Kurosawa, haikus con citas de autores occidentales recientes… un totum revolutum muy significativo y nada arbitrario, aunque pueda dar esa impresión a priori.

Otro eje vertebrador, tanto de la obra como de la cultura nipona, es su integración simbiótica con la naturaleza. Gracias a este libro podemos apreciar la poderosa simbología que representan en el arte elementos como la montaña (concretamente el monte Fuji y sus proporciones armónicas), el mar o las plantas. De hecho, tal y como refleja la autora, la naturaleza ya está muy presente en el compendio poético más antiguo y relevante de la historia de Japón, el Man’yōshū, que, literalmente, significa Colección de la miríada de hojas.

En su obra, Sandrine Bailly también se recrea en los detalles (de nuevo, el juego de los contrastes: la inmensidad frente a lo ínfimo), un apego por la minuciosidad tan característico del país por donde nace el sol. Es precisamente el detalle lo que nos permite apreciar el yūgen (la belleza oculta del mundo) o el mono no aware (sensibilidad por lo efímero, una suerte de equivalente nipón a la morriña gallega). Conceptos tan presentes en el arte japones y que se respiran en algunas de sus obras imperecederas como las de la escritora Sei Shōnagon (y su El libro de la almohada) o las de pintores como Hokusai, Hiroshige, Harunobu; pero también en las de artistas modernas como la pintora Toko Shinoda o la fotógrafa Nadia Anemiche, que, además, colabora en la obra de Bailly.

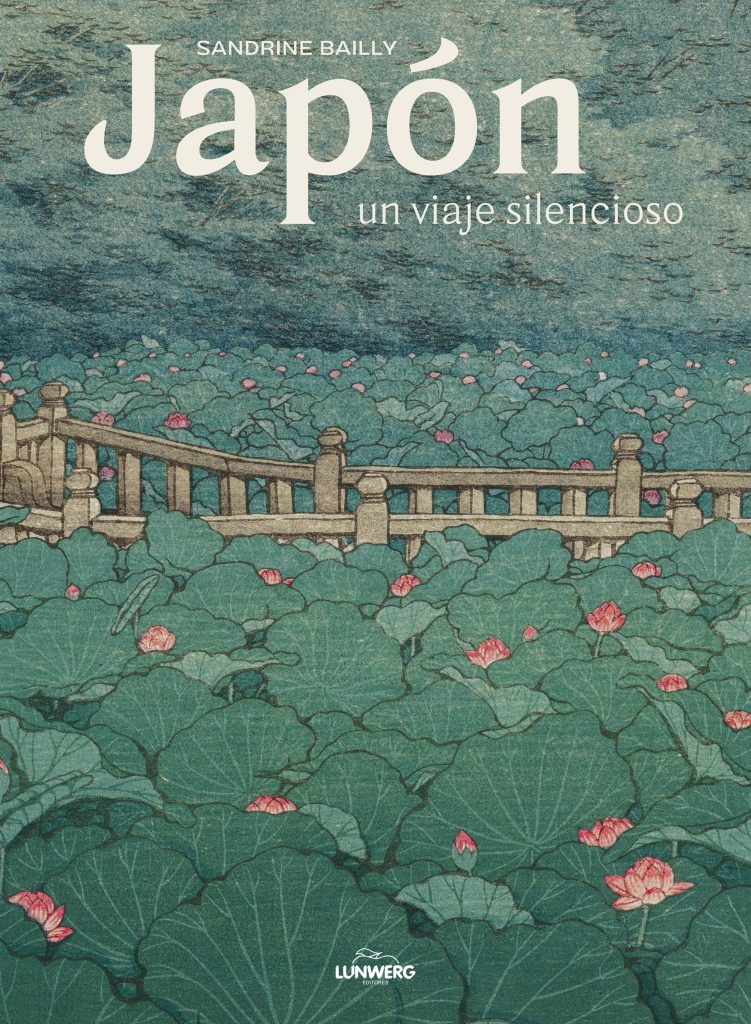

Dice Bailly que ideó este libro como una ensoñación, “un sueño por los colores de un japón que el lector recorre en silencio: los verdes paisajes y las plantas que vemos en las lindes de los caminos cuando nuestros pasos nos llevan errantes, los reflejos plateados de la luna que contemplamos con deleite, la blancura nacarada de una hermosa joven sorprendida mientras se acicala, los negros intensos de las tintas que invaden la página. […] Deseé que el lector caminara despacio hacia una belleza que solo se deja adivinar a través de las sombras”. Sueño, colores, viaje errante, silencio, naturaleza, belleza y oscuridad; contrastes; Japón.