Aunque en estos días se publicará mucho sobre el autor leonés, incluyendo valiosas aportaciones de quienes más y mejor conocen su obra, y referencias a su último libro publicado, ilustrado por Emilio Urberuaga, El limbo de los cines (Nórdica, 2023), tal vez no está de más, ya fuera de las urgencias que la actualidad impone, un breve recorrido por su biografía y su trayectoria literaria.

Un niño que escribía, un libro, un balcón de piedra

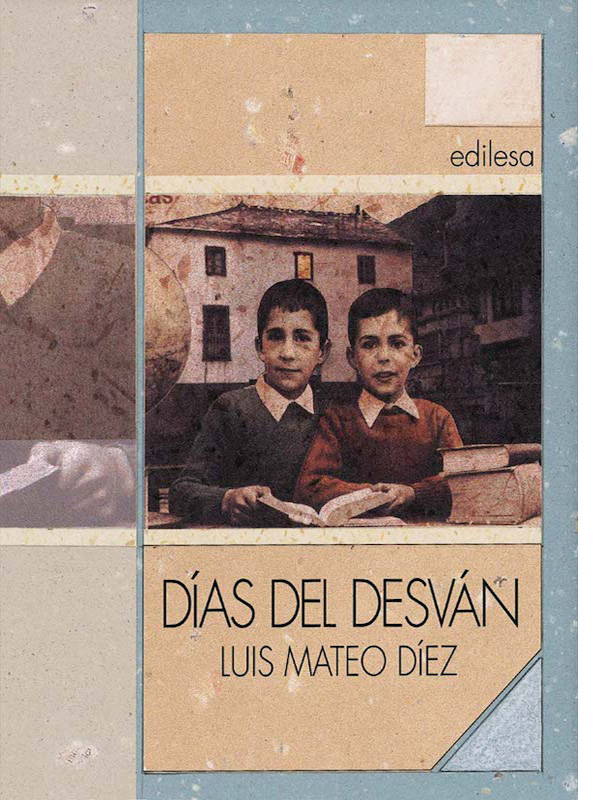

De la vida de Luis Mateo Díez se puede tener más que una idea leyendo alguno de sus libros. En Días del desván, Laciana, suelo y sueño, Balcón de piedra y Azul serenidad hay mucho sobre su vida, sobre el origen de su vocación y de la mirada moral que late en su narrativa. Esos textos nos acercan, por ejemplo, al niño que crecía en los valles de su infancia, y al hombre que, muchos años después, paseaba en las mañanas por la Plaza Mayor de Madrid, o al que, ya familiarizado con la desgracia, vivía la muerte de seres queridos.

Nació en 1942 en Villablino, un pueblo leonés del Valle de Laciana, donde pasó sus primeros años: tiempos de juegos, de estudios en las Escuelas Graduadas, de veranos en La Magdalena, del descubrimiento y la fascinación que mantiene por el cine, y por los filandones en los que escuchaba las historias que se contaban en las reuniones vecinales nocturnas.

Momentos cuyo recuerdo los años no han desvanecido, no pocos en aquel desván que conocemos sus lectores, el desván al que acudía con su inseparable hermano Antón, en el que estaban todos los secretos y toda la magia del mundo y que la ingenuidad de la niñez recibía agradecida.

Nos ha contado que en aquel desván, entre un grupo de libros que habían sido requisados, estaba Corazón, el libro del italiano Edmundo De Amicis, y que ese fue el primer libro del que los pequeños hermanos se sintieron propietarios, aquel que más despertó su curiosidad y que le proporcionó “la lectura más intensa, esa que te vence en la absoluta ingenuidad o que te gana el alma porque te conmueve hasta el límite”.

Era un niño cualquiera, un niño que leía y escribía, y al que, muchos años después, recuerda, con respeto y ternura, el autor consagrado:

Cuando pienso en mi destino de escritor, aunque la palabra destino es muy hermosa pero retumba demasiado, no puedo soslayar el recuerdo primitivo de un niño que escribía. Aquel niño escritor comunicaba con inocencia un impulso primigenio, garateaba un limitado espacio de imaginación, y, sin embargo, asumía algo de este destino en el que de ninguna manera quisiera haberle traicionado

A los doce años, por las nuevas obligaciones profesionales del padre, la familia se traslada a León, una ciudad que será muy importante en la vida personal y en su literatura. Y, antes de cumplir los veinte, se va a Madrid a estudiar, sin mucho ánimo, la carrera de Derecho. En Madrid le esperan, aunque él no lo sabe todavía, además de Margarita Álvarez, la gran compañera de su vida, nuevas amistades y una plaza en el Cuerpo Técnico del “municipio”, como él llama al Ayuntamiento de la capital cuando habla de su trabajo. Siempre ha estado feliz de haber compaginado su carrera literaria con una vida laboral convencional.

Y felices fueron los años en su despacho de la casa de la Panadería, en la Plaza Mayor. Se le podía ver paseando por la plaza con algún amigo, desayunando en El Soportal, o de tertulia en la Librería Méndez, o en el balcón de su despacho:

Desde mi balcón la Plaza me mira en este momento. No me asomo, es ella la que viene, la que me reclama. Siento su insistencia de abismo, el espesor de su atmósfera pétrea. Sucede a veces en las mañanas otoñales, con las primeras luces que ya vaticinan el invierno (…) No soy capaz de asomarme al balcón, tampoco logro esconderme del todo.

En mayo de 2001 lee su discurso de ingreso en la Real Academia Española (ocupará el sillón que dejó vacante Claudio Rodríguez), un discurso, La mano en el sueño, con referencias a su infancia y a sus años de formación y “consideraciones sobre el arte narrativo, la imaginación y la memoria”; parte imprescindible de lo que somos –dijo entonces– está en lo imaginario:

solo en lo imaginario laten y perviven (…) seres como Emma Bovary o Ana Ozores. Y al interior de sus corazones solo podemos llegar en las novelas que habitan, donde su vida derrota al tiempo y sigue brotando con la intensidad eterna de la ficción

Callejones llenos de gente desconocida

En un principio fueron los años de la poesía, primero en León con el grupo Claraboya y más tarde con Señales de humo, un poemario del que reniega sin contemplaciones. Después llegaron sus narraciones, empezó a formarse su mundo, sus espacios fantasmales, se fueron poblando esos callejones de gente desconocida que son las novelas, como decía Irene Nemirovski y tanto le gusta citar a Luis Mateo (que titula Un callejón de gente desconocida la segunda parte de su libro Los desayunos del Café Borenes).

Ha ido construyendo su sólida y larga trayectoria como narrador –ya casi 50 años– paso a paso. Cuentos y microrrelatos, novelas cortas y novelas largas, textos híbridos entre el ensayo y las memorias.

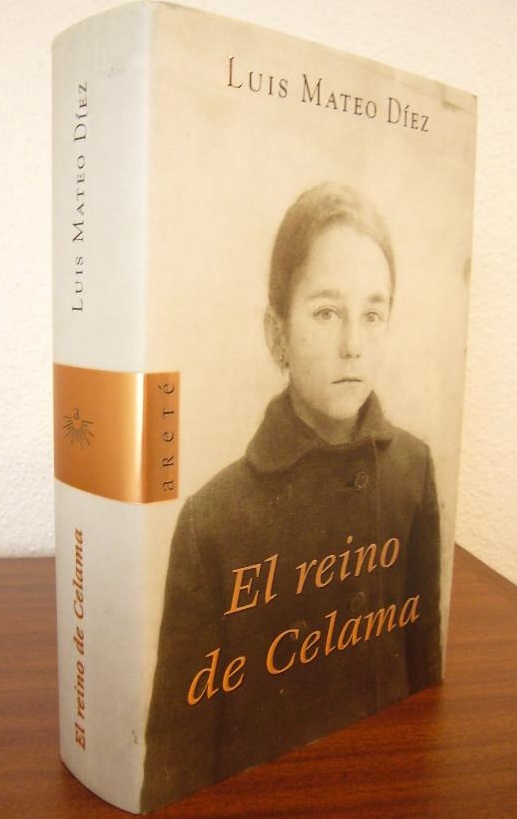

Los lectores hemos ido incorporándonos a su mundo de ficción, muchos para quedarnos para siempre, unos más cercanos a algunas facetas de su obra, tal vez a su vertiente más expresionista y de más humor, esperando siempre una nueva Las fuentes de la edad, otros a los textos más intimistas o cerrados, o a su voz más lírica, muchos a la trilogía del imaginario reino de Celama, algunos partidarios de su primera época, otros de la más reciente –la más incomprendida, aunque tenga libros tan espléndidos como Vicisitudes, Gente que conocí en los sueños o Juventud de Cristal.

Ha ido creando, insobornable y ajeno al halago y al prestigio creciente, su universo narrativo propio, con esa sintaxis tan reconocible y con frecuencia compleja, con su estilo fulgurante, su lenguaje preciso, el dominio y la belleza de las palabras, su toponimia personal, sus paisajes y atmósferas inconfundibles, siempre en las imprecisas fronteras entre fantasía y realidad.

Y los personajes, esa gente corriente que carga con el peso de su existencia y su destino, a menudo perdedores o, mejor aún, nos dice, antihéroes, que viven en la precariedad y el desconsuelo o en la enfermedad, del cuerpo o del alma, que penan entre la tragedia y el disparate o anclados en el recuerdo, en el desamparo al que los lleva la memoria y la pérdida de la inocencia.

Aunque ya con Las estaciones provinciales, de 1982, se veía bien a donde podía llegar con sus novelas, fue con Las fuentes de la edad (1986) cuando alcanzó el reconocimiento pleno (Premio de la Crítica y Premio Nacional, galardones, ambos, que recibiría también por La ruina del cielo). Más tarde, pero aún en esa primera etapa de su obra, llegaron novelas tan importantes como El expediente del náufrago y Camino de perdición, y ya más adelante las que tienen lugar, entre la niebla, en espacios míticos o simbólicos, que son las novelas de Celama o, como Fantasmas del invierno o Juventud de Cristal, historias que suceden en sus Ciudades de Sombra.

O hermosos libros que recobran el pasado, el tiempo ido, como Días del desván o Valles de leyenda, o que dejan sus reflexiones sobre la escritura (por ejemplo, las brillantes piezas de Orillas de la ficción), o novelas que surgen de lo más profundo del alma, como la desolada, inmensa novela que es La piedra en el corazón.

Su vocación primera fue la narrativa breve, sin cuentos somos más pobres, como dice él recordando tal vez aquellos relatos orales de las noches de calecho o filandón que escuchaba en su niñez. Árbol de cuentos reunió sus relatos hasta 2006, más tarde vendrían otras narraciones cortas, entre ellas las muy breves que componen ese libro mayor que es Vicisitudes, con relatos como Culpa o Durmiente, en la cima absoluta de las historias que se hayan escrito nunca sobre la enfermedad, o las recientes de Gente que conocí en los sueños.

Y, además y en lugar muy destacado, las fábulas, las doce que forman las Fabulas del sentimiento, novelas cortas que empieza a publicar en 2001 y que se agrupan en un solo volumen en 2008 y que tal vez tienen, como señala Asunción Castro, un precedente en La mirada del alma. Una especie de comedia humana o, a su manera, de novelas ejemplares, de ambas formas las llama el autor, en la que la fragilidad acompaña a personas que viven sumidas en la irrealidad y el desconcierto.

Luis Mateo Díez nos cuenta aventuras que narran, para decirlo con sus palabras, una “cierta épica del fracaso” en lo cercano, que suceden tras las esquinas por doblar de la vida de un hombre, esa frase del Sartoris de Faulkner que, ha escrito, ilustra muy bien las intenciones que tiene cuando aborda sus narraciones:

En realidad, en esas esquinas todavía por doblar acecha o aguarda el destino, la incertidumbre que puede suceder al doblarlas. Ir dirimiendo esa incertidumbre puede marcar el ánimo y la atmósfera de la propia aventura de doblarlas, y en el trance de hacerlo, en el trance y en la trama, reside la totalidad de la aventura que nutre la historia que yo quiero contar.

Una geografía del alma

Luis Mateo Díez ha creado un espacio imaginario en el que se desarrollan la mayor parte de sus narraciones; es un espacio metafórico que ha adquirido forma y vida y que es, como ha repetido el autor, parte esencial de sus historias, una opción necesaria “para que estas adquirieran el sentido de que me interesaba dotarlas”.

Una geografía de la imaginación, con la identidad y la trascendencia de otros territorios míticos de la literatura, los nacidos, por ejemplo, de las palabras de Rulfo, Onetti o Faulkner.

José María Merino ha contado que, hace tiempo, recibió carta de uno de los personajes creados por su buen amigo Luis Mateo. Otros de sus lectores estamos convencidos de que alguna tarde soñada hemos estado con el médico Ismael Cuende, uno de los personajes centrales de la novelas de Celama, tal vez en la Taberna de Remielgo, en la propia Celama, o en el Bar Cordial, de una de las Ciudades de Sombra, aunque esto es improbable porque, aunque sea cierto “que la eternidad habita en las tabernas”, en el Cordial “jamás entraban clientes desconocidos y no había especial aprecio a los habituales”.

Y es que si se entra de verdad en la geografía de Díez ya no se puede leer ni mirar la vida como si eso no hubiera ocurrido. Lo mejor para adentrarse en esos territorios de la imaginación es atender a lo que el escritor nos ha contado en distintas ocasiones de sus espacios de sueño y fantasía y, a menudo, de enfermedad y de muerte.

Primero fue solo una ciudad, desde su novela Las estaciones provinciales, una ciudad que tenía que ver mucho con el León de su infancia, pero no era solo un ejercicio de memoria, sino –como nos ha dicho– de imaginación, de “memoria fermentada”. Más tarde no fue solo ya la ciudad, sino un conjunto de ciudades diseminadas en un territorio que el autor llama La Provincia, y que sitúa en el noroeste peninsular:

Aquella primera ciudad de la ficción, aún sin nombre, iría dando lugar a otras ciudades, las Ciudades de Sombra, que irían siendo ya ciudades con nombre (…) con el aliento común de la antigüedad y la noche.

Afirma que son ciudades poco seguras, y que los riesgos de andar por ellas son peligros morales o espirituales y asegura que él se mueve por sus calles “con parecida zozobra o desorientación a como pueda hacerlo el lector que llega a ellas”. Armenta, Broza, Ordial, la capital de La Provincia, Borela y Ofema son algunas de ellas y en ellas transcurren la mayor parte de sus novelas y cuentos.

Celama, tierra de anonimato y olvido

En el centro meridional de La Provincia sitúa Luis Mateo la comarca de Celama, entre los valles de los ríos Urgo y Sela. Allí se desarrollan El espíritu del páramo, La ruina del cielo y El oscurecer, las novelas que componen El reino de Celama y a las que Luis Mateo añadió, más tarde, unas páginas, Una visión de Celama, que incluían una descripción y un mapa del territorio.

Las novelas son independientes, pero solo cobran todo su significado si se leen las tres y por el orden en el que fueron publicándose. Así empieza la primera:

Lo que pudiera contar es casi los mismo que lo que pudiera recordar de un sueño, o de un mal sueño para ser más exacto (…)

Celama aceptó el destino de su pobreza y la suerte y la desgracia de lo que vino después son avatares de ese mismo destino

Al final de la novela que cierra el ciclo, vemos a un viejo mientras camina junto a las vías de un tren murmurando que no teme a la noche, que es el oscurecer el que le quita toda esperanza; está recordando las palabras que dejó escritas el médico Ismael Cuende, al que conocíamos desde la primera novela de la serie como un “sesentón bonancible y sesentón, fumador empedernido y bebedor inmoderado pero discreto”.

La belleza sin mácula de las descripciones, la honda verdad que ilumina la voz de los seres fantasmales que pueblan la Llanura (como también se conoce a la comarca) y el rigor formal de la estructura de la trilogía, nos sumerge en un mundo literario fascinante, una atmósfera de sueño y derrota:

Orda murió y Martín guardo silencio.

Ninguna percepción del mundo necesita palabras, tampoco los afectos. La palabra se deja como herramienta estricta para las cosas de la vida. Entonces el silencio adquiere esa dimensión del respeto y la elegancia con que algunos seres humanos dan constancia de sí mismos…

No hay modo de contar lo que solo puede ser contado como lo hace Luis Mateo Díez, hay que escuchar sus palabras entre el silencio de esos pueblos sin leyenda cubiertos de nieve y misterio, esa elegía infinita en el “reino de la nada” que es Celama, con la emoción a la que solo puede llevarnos la literatura.

Celama es (…) una tierra de anonimato y olvido, de muertos genéricos, en la que el tiempo se amontona sobre la realidad del erial como si no existiese, ni con él existieran las vidas de los siglos.

Celama es el espejo no del esplendor del cielo, sino de su ruina.

Ha dicho muchas veces el escritor leonés que su aspiración es narrar con el mayor grado de naturalidad y complejidad, y en El reino de Celama esa intención alcanza su máxima expresión, su conquista definitiva. Imprescindible es ya también Celama (un recuento) (Alfaguara, 2022), treinta y ocho historias que suponen completar y revisar este ciclo extraordinario.

Ha ganado el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, y lo habrá recibido con agradecimiento y mucha distancia. Seguirá viendo películas antiguas, y escribiendo cada día, saldrá a pasear cuando el tiempo lo permita, se parará con algún amigo en una taberna del barrio de Retiro para tomar un vino, o probablemente dos, leerá un rato, dejará que la pena quede quieta en medio de la mañana, y que nos llegue su humor y su ironía, su inteligencia y su afecto.

NOTA: Artículo originalmente publicado en 2020 y actualizado hoy, cuando se ha hecho pública la concesión del Cervantes a Mateo Díez por, según el fallo del jurado, «ser uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino, escritor frente a toda adversidad, creador de mundos y territorios imaginarios». Y prosigue: «Con una prosa, una sagacidad y un estilo que lo hacen singular en la consideración literaria del más alto vuelo, Luis Mateo Díez sorprende y ofrece continuos y nuevos desafíos con los que traspasa el ámbito de la fantasía y adquiere realidad en los lectores, que se apropian de su universo creativo. En sus creaciones sobresalen la pericia y el dominio indiscutible del lenguaje, que el autor acredita en una escritura en la que mezcla con maestría lo culto y lo popular. Un estilo propio, exigente, de gran originalidad, donde prevalece el humor expresionista, paródico o esperpéntico como el mejor resorte para relativizar lo que sucede, y que conlleva una perspectiva lúcida y ambigua que permite comprobar la complejidad de la condición humana».

Mediante la concesión de este premio, dotado con 125.000 euros, se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico.