–¿El señor Ernesto Mendoza, por favor? –me preguntó con un fuerte acento andaluz.

–¿Tiene usted cita? –antes de terminar de pronunciar la frase me miré las piernas para ver si llevaba la minifalda demasiado corta, de tan ridículo que me sentí al hacer de secretaria.

–Me temo que no –confesó abatido el hombre y dejó caer los hombros como si alguien hubiera cortado el hilo que los había estado sujetando; se veía, con la misma claridad que si una máquina de rayos X se interpusiera entre él y yo, que todo su interior se había desmoronado de pronto, y parecía que lo único que le había mantenido erguido hasta aquel instante había sido esa vitamina tan poderosa como es la esperanza. Bajó la cabeza y se miró los pies, suspiró y murmuró casi para sí: Gracias.

–Bueno, pase y espere un momento, veré qué se puede hacer –le regalé de nuevo la vitalidad suficiente para que abandonara el gesto de retirada, sus hombros se recompusieran y su cara se iluminara.

–Gracias –y noté que con sus palabras el hombre me abrazaba y me apretujaba de gratitud.

–Siéntese, por favor –le indiqué mientras retiraba la botella de ginebra, las dos latas de tónica y el plato con restos de patatas fritas.

Le dejé en el sofá mirando a la televisión pero sin ver las canastas de Gasol ni la buena defensa de Navarro. Y me acerqué hasta la habitación de Mendoza. Golpeé con los nudillos en la puerta, esperé unos segundos y abrí la puerta más atemorizado que un cargo público del PSOE andaluz ante las elecciones del 25 de marzo. Vi que Ernesto estaba jugando varias partidas simultáneas de póquer por Internet y me miró con gesto serio. Estaba, como siempre, en calzoncillos, con su torso extremadamente delgado al aire, mostrándome cada una de sus costillas. Me temí que estaba a punto de recibir una buena bronca por interrumpirle. Pasaron un par de segundos y como la situación seguía siendo la misma le dije:

–Hay un cliente sin cita en el salón. ¿Le echo?

Se levantó y parecía que sus diminutas canillas todavía habían adelgazado más; se acercó hasta la puerta y observó lo poco que se podía ver del hombre, apenas la parte trasera de su cabeza, que asomaba por encima del respaldo del sofá.

–Me gusta –dijo–. Ahora salgo –cerró la puerta de nuevo y estuvo a punto de pillarme los dedos que tenía apoyados en el dintel.

Volví a donde esperaba el cliente y le ofrecí algo de beber.

–Un vaso de agua si no es molestia, por favor.

Siempre he pensado que tengo cierta capacidad para ver a las personas más allá de lo que aparentan, una especie de intuición que me dice si son buena gente o no. Claro, comparado con la hechicería y nigromancia de Mendoza, se puede decir que mi tasa de éxito es ridícula. Sin embargo, desde el primer momento aquel hombre me pareció un tipo de fiar.

Siempre he pensado que tengo cierta capacidad para ver a las personas más allá de lo que aparentan, una especie de intuición que me dice si son buena gente o no. Claro, comparado con la hechicería y nigromancia de Mendoza, se puede decir que mi tasa de éxito es ridícula. Sin embargo, desde el primer momento aquel hombre me pareció un tipo de fiar.

Le llevé un vaso de agua fría y en seguida apareció Ernesto para comenzar a trabajar.

–Buenas tardes, caballero, soy Ernesto Mendoza.

–Hola, buenas tardes, señor –al lado de la solemne seguridad de las palabras de mi amigo, la voz del recién llegado parecía venir de la casa de enfrente–. Mi nombre es Zacarías Adánez –se levantó para estrechar la mano que se le había ofrecido–. Me han dicho que usted podría ayudarme.

–Esto funciona así: yo le hago preguntas, usted responde. Si me gusta lo que dice, sigue hablando; si me gusta su caso, lo aceptaré; si no, me voy a mi habitación y usted a su casa y todos tan amigos –el hombre asintió con entrega, pero sin entusiasmo–. Por cierto, a pesar de la nueva costumbre tan extendida de no pagar lo que se compra yo soy muy tradicional y no trabajo gratis.

–Por supuesto –dijo, firme, el señor Adánez, simulando de forma algo forzada sentirse ofendido.

–Sí, por supuesto, pero usted no pasa por su mejor momento y ya le quedan pocas cosas de valor que vender –mi compañero de piso se acercó hasta la ventana y comenzó su espectáculo de prestidigitación ante la mueca de estupefacción de nuestra visita–; por su coche desde luego no le van a dar mucho; quizás un anticuario le pueda hacer una oferta interesante. Bueno, no nos adelantemos; primero veamos si me interesa su problema. ¿En qué quiere que le ayude? –Mendoza seguía mirando hacia la calle–. En el viaje desde Cádiz hasta Madrid habrá tenido muchas horas para pensar en una buena presentación del caso, ¿no? No me diga que ha estado pensando todo el rato en su difunta mujer… –dijo mientras miraba hacia la calle.

–Pero, ¿cómo sabe que…?

–Al grano, por favor.

–Verá, señor Mendoza –el hombre, impresionado, algo tembloroso, sacó una cartera del bolsillo interior de la chaqueta, la abrió y sacó de ella la fotografía de un niño de unos 10 o 12 años–. Éste es mi hijo; tiene fibrosis quística… Si no fuera por él creo que ya me habría quitado del medio –Zacarías miró a Mendoza esperando algún comentario y luego a mí, que le regalé un gesto estúpido de conmiseración.

–Sí, qué penita –le zarandeó Ernesto con una frialdad que me pareció intolerable–. ¿Algo más?

–Eh… –trató de recomponer el discurso–, pues… Bueno, verá, no es fácil de explicar.

–Estupendo –dijo Mendoza y a continuación le hizo un gesto para que se levantara del sofá–. Acompáñeme –se lo fue llevando hacia la puerta–. En esta misma calle, un poquito más abajo, tiene una oficina de Bankia. Pero, como no tiene trabajo, no le será fácil conseguir un crédito; los banqueros son unos hijoputas pero no son tontos. Así que si descartamos la ayuda terrenal, le aconsejo que tome la segunda bocacalle a la derecha, allí encontrará una iglesia. Hala, un placer –abrió la puerta para que saliera Adánez.

–De acuerdo –dijo la resignación encerrada en el cuerpo de aquel ser cabizbajo–. Siento haberle hecho perder el tiempo. Ah, que no se me olvide –se dio la vuelta a cámara lenta ya junto al ascensor–; Juana “La Dolorosa” le manda recuerdos.

–¡¿Juana?! –gritó Mendoza–. ¡¡¿¿La Dolorosa??!! Madre mía, pase usted de nuevo, buen hombre –le agarró por el antebrazo y le condujo de nuevo al interior–. Haberlo dicho antes, por favor –entraron en el salón y aquel poso de leve esperanza se sentó otra vez en el sofá–. Muy bien; voy un momento al servicio. Tardaré aproximadamente un minuto y 45 segundos, tiempo de sobra para que ordene sus ideas.

–¿Entonces me ayudará a…? –se quedó Zacarías Adánez con la palabra en la boca porque Ernesto se había metido ya en el aseo de la entrada y había cerrado la puerta. Me miró buscando una explicación que, como de costumbre, no supe darle.

–Yo soy médico –fue la única cosa que se me ocurrió–. Si necesita algo para su hijo…

–Gracias –dijo el hombre transmitiendo una gratitud que le humedeció los ojos. A continuación pareció meditar.

Ernesto salió del aseo unos dos minutos después (es un tópico, pero se me hicieron eternos; para leer metáforas brillantes sobre el paso del tiempo busquen en algún premio Nobel). Antes de que le diera tiempo a sentarse, el hombre le abordó con un condensado resumen de su caso:

–No sé cómo puede usted saber que mi mujer falleció y que estoy en el paro; pero el problema es que como consecuencia de todo esto también perdí mi casa. Y no quiero perder además a mi hijo.

–¿Las cartas? –preguntó Mendoza.

–¿Cómo?

–Mire, usted está en la miseria, es evidente –el hombre cerró levemente los puños, con algo de rabia contenida–, pero hace unos años nadaba en la abundancia. La manera más fácil de pasar de la clase alta a tener que acudir a comedores sociales es por algún vicio que se le ha ido de las manos. Sus pupilas me dicen que no tiene problemas de alcohol o drogas. Es evidente que no es un problema de mujeres, usted sigue amando a su esposa, o el recuerdo que le queda de ella. Por mi experiencia en vicios, que no es pequeña, lo siguiente es el juego. ¿Problemas con las cartas?

–Señor Mendoza –contestó con una lágrima asomando del ojo izquierdo y con mucha rabia distribuida por la espalda recta, en tensión–, mi único vicio es cuidar de mi hijo –la lágrima se precipitó por la mejilla derecha y Zacarías Adánez permaneció rígido, entre desafiante y orgulloso, mirando a los ojos a mi compañero de piso, con la sobriedad del equilibrista en el momento más arriesgado de su número, mientras aquel afluente de la desesperación dejaba un surco en su rostro.

–Tranquilícese, hombre, le entiendo –aquello parecía lo más cerca que Mendoza podía estar de ser cariñoso–. Vaya al servicio y lávese la cara con agua fría –el tipo se levantó de forma mecánica, sin capacidad de resistencia–. Y póngase un poco de agua fría en la nuca también. Tómese su tiempo. Vamos a preparar algo de comer, que seguro que tiene hambre, y seguimos charlando con calma.

Zacarías Adánez siguió las instrucciones como un autómata y desapareció al otro lado de la puerta del aseo. Se me acumulaban las preguntas para mi amigo: ¿cómo sabía que vivía en la miseria e iba a comedores sociales pero provenía de la clase alta?, ¿cómo había averiguado que había viajado desde Cádiz, que estaba en paro, que su mujer había muerto, y que tenía un coche muy antiguo? ¿Y quién era Juana “La Dolorosa”?

–Venga, si le preparas tú algo de comer a este buen hombre, te lo voy explicando todo –me ofreció, sabedor de que mi curiosidad es enorme.

–Venga, si le preparas tú algo de comer a este buen hombre, te lo voy explicando todo –me ofreció, sabedor de que mi curiosidad es enorme.

Así que mientras yo abría unas latas de mejillones y sardinas, preparaba los platos y calentaba en el microondas un plato precocinado de pasta, el prestidigitador se lió un porro, lo encendió y se dispuso a explicarme su proceso deductivo. Se sentó sobre la encimera de la cocina y comenzó a hablar:

–La ropa que lleva nuestro nuevo cliente es de buena calidad, hecha a medida, pero antigua y gastada; los puños y el cuello de la chaqueta y la camisa y los bajos del pantalón se ven roídos, demasiado, por el tiempo y el uso.

–¿Pero no te has dado cuenta de que toda la ropa le queda grande? –qué osadía tan suicida la mía–. Quizás es un hombre pobre y le han dado este lujoso vestuario en alguna parroquia… –ahora, sólo de pensarlo, no sé qué podía pasar por mi cabeza para retar a Mendoza.

–Muy bien, Santi –dijo él y durante un estúpido segundo creí que me felicitaba de verdad–. Encomiable el esfuerzo… A veces me pregunto si eres una persona sin capacidad alguna de aprendizaje. No puedes vivir conmigo y no aprender nada; estas cosas me superan…

–¿Qué pasa? –me revolví–. ¿Tan equivocado estoy? ¿Acaso se puede sacar algo más de la ropa que no sean vaguedades difíciles de comprobar? –no lo hice para picarle, pero al menos conseguí que no me humillara mucho y me dio las explicaciones suficientes para que se me quitaran las ganas de volver a por más.

–No cabe duda de que esta ropa ha sido suya en origen, no la ha heredado, comprado de segunda mano o tomado como caridad en alguna parte: sus iniciales “Z.A.” están bordadas en la camisa y su apellido “Adánez” está escrito en el forro de la chaqueta que ha dejado ver al sacar su cartera. Hubo tiempos mejores, en los que podía pagarse esa ropa, Santi –cerró los ojos, inclinó la cabeza hacia delante y se acarició los párpados suavemente con sus dedos–. Por aquel entonces comía tres o cuatro veces a la semana en restaurantes de postín, y dio la vuelta al mundo con su mujer en el viaje de novios. Les gustó especialmente el sudeste asiático, pero todo eso ya lo sabrás tú, claro, con esas dotes de observación y análisis que demuestras –agaché la cabeza, entregado, como siempre –. No sé si coincidirás conmigo en que el viaje desde Cádiz y el coche antiguo fue la conclusión de dos casualidades, o tal vez tú lo has averiguado de otra forma. Yo simplemente me limité a ver que de uno de los bolsillos del pantalón de Zacarías asomaba la llave de un coche, marca Talbot, que hace muchos años que no se fabrica; por lo tanto un coche que probablemente vale más como antigüedad que como automóvil. Hemos tenido la suerte de que nuestro cliente ha aparcado su coche enfrente de nuestra casa, así que al asomarme por la ventana he visto un viejo Talbot, que lógicamente al tener muchos años tiene una matrícula que muestra su origen geográfico: Cádiz. No sé si coincides en el diagnóstico…

–Vale, tú ganas, no tengo ni puta idea y soy un bocazas. ¿Cómo sabes que la mujer está muerta…?

–¿Eso también? –puso cara de sorpresa embadurnada de prepotencia–. Lo de la difunta mujer fue más fácil incluso, no sé cómo se te ha podido pasar –el tono, tan exageradamente sarcástico, sonaba ya ridículo–. Zacarías lleva dos alianzas: una de ellas en su dedo anular, que obviamente debe de ser la suya, y otra, igual pero más pequeña, en el meñique, que tiene que ser por fuerza de una dama. La única manera de que un hombre lleve el anillo de su mujer es que ella esté muerta, porque en caso contrario (separación, divorcio…) no es probable ni que ella le diera la alianza a su ex ni que éste la quisiera llevar puesta.

–¿Y lo de que el hombre está en paro?

–No insultes más a mi inteligencia y sobre todo a la tuya, Santi. Si ves en un cartel en una tienda que pone «Hamburguesería», ¿necesitarías que te dijera yo a qué se dedican ahí? –como la pregunta era obviamente retórica, guardé un humillante silencio–. Basta con mirar, coño. Al abrir la cartera para sacar la foto de su hijo, ¿no viste la nota que tenía a la vista a modo de recordatorio y en la que se podía leer “Sellar el paro, 14 de abril”?

Con Mendoza ya he perdido casi todo el orgullo y mucha vergüenza, así que todavía me quedaba valor para preguntarle por Juana “La Dolorosa”, pero en ese momento Zacarías salió del baño y se acercó hasta la cocina guiado por nuestras voces.

En las siguientes dos horas, nuestro cliente nos contó que al morir su mujer de un cáncer, tuvo que empezar a ausentarse mucho del trabajo para ocuparse de su hijo cada vez que había que llevarle al médico o simplemente atenderle. Terminaron echándole. Entonces un día no pudo pagar la hipoteca y a los pocos días el director de la oficina del banco le dijo que antes de seguir con el ignominioso procedimiento judicial que termina irremediablemente en el deshaucio, le ofrecía la dación en pago, por ser un cliente de su categoría, por su antigüedad, y conocedor de su dolorosa situación personal. Así, con tan solo tres mensualidades de impago, Adánez entregó las llaves de su casa a cambio de que al menos quedara zanjada su deuda con el banco; y se deshizo en agradecimientos al director de la sucursal que tan buen corazón había demostrado, porque podía haber sido mucho peor. Desde entonces había vivido con su hijo en casa de una prima, pero a la mujer ya se le estaban agotando la paciencia y los recursos y le había pedido entre lágrimas a Zacarías que se fueran de allí. Su desesperación llegó de forma casi casual hasta Juana “La Dolorosa”, voluntaria en el centro social “Luz y Sal” de Cáritas en la Plaza de la Catedral de Cádiz, adonde había acudido varias veces Adánez con su hijo en busca de ayuda. Juana le habló de Ernesto Mendoza y le aseguró que sabría cómo resolverle la vida.

En las siguientes dos horas, nuestro cliente nos contó que al morir su mujer de un cáncer, tuvo que empezar a ausentarse mucho del trabajo para ocuparse de su hijo cada vez que había que llevarle al médico o simplemente atenderle. Terminaron echándole. Entonces un día no pudo pagar la hipoteca y a los pocos días el director de la oficina del banco le dijo que antes de seguir con el ignominioso procedimiento judicial que termina irremediablemente en el deshaucio, le ofrecía la dación en pago, por ser un cliente de su categoría, por su antigüedad, y conocedor de su dolorosa situación personal. Así, con tan solo tres mensualidades de impago, Adánez entregó las llaves de su casa a cambio de que al menos quedara zanjada su deuda con el banco; y se deshizo en agradecimientos al director de la sucursal que tan buen corazón había demostrado, porque podía haber sido mucho peor. Desde entonces había vivido con su hijo en casa de una prima, pero a la mujer ya se le estaban agotando la paciencia y los recursos y le había pedido entre lágrimas a Zacarías que se fueran de allí. Su desesperación llegó de forma casi casual hasta Juana “La Dolorosa”, voluntaria en el centro social “Luz y Sal” de Cáritas en la Plaza de la Catedral de Cádiz, adonde había acudido varias veces Adánez con su hijo en busca de ayuda. Juana le habló de Ernesto Mendoza y le aseguró que sabría cómo resolverle la vida.

–En realidad, yo no me dedico a esas cosas; investigo y resuelvo crímenes, robos, misterios… Pero a “La Dolorosa” le debo mucho; tenga por seguro que encontraremos una forma de que usted recupere su casa o consiga otra.

–Gracias, señor Mendoza, le juro que le pagaré.

–Espere un momento –mi compañero de piso se puso en pie y se acercó de repente hasta el aseo, entró y salió en seguida con cara de satisfacción–. Es usted un hombre honesto. No hace falta que me pague con dinero; mi retribución será haberle devuelto un favor a Juana y entonces me lo deberá usted a mí; nunca se sabe si podrá ayudarme en el futuro. Y además, vamos a ver cómo jodemos al banco.

Así empezó la aventura en la que Ernesto Mendoza consiguió revolucionar a todo un barrio y Zacarías Adánez se convirtió en uno de los nuevos líderes del movimiento 15M en la provincia de Cádiz, recuperó su casa y logró un empleo estable y bienquisto.

- La resolución de El caso del recomendado de Juana “La Dolorosa” se publicará el próximo martes 20 de marzo

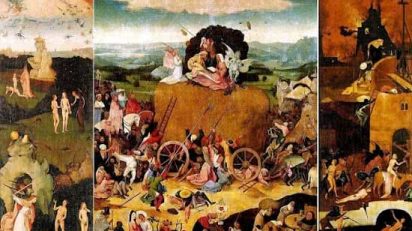

La foto es de arribalasqueluchan! en flickr