Los fantasmas del alma no entienden de relaciones, jerarquías, clases sociales, caracteres, razas… Yo le debo una pregunta incómoda a un compañero del colegio al que hace 25 años que no veo, un abrazo a mi mejor amigo, un reproche a un antiguo jefe, un te quiero a esa niña de 3º… Pero hay dos fantasmas que me persiguen con más frecuencia y me acorralan entre la tristeza y la culpa: los de aquella conversación con mi ex mujer que nunca se produjo y la traición a Ernesto Mendoza que me carcome la conciencia.

Lo de Rosa fue mucho antes de ser consciente de la cornamenta que me adornaba. Fue un instante concreto, ese momento de una discusión absurda en que ella decidió callarse, yo iba a pedirle que siguiera, quería continuar hasta el final; la leña estaba crepitando, las llamas se comían todo el oxígeno y yo estaba dispuesto a echar gasolina al fuego. Pero también me callé. Y en el fondo creo que por culpa de ese silencio lo del tricornio pasó de ser una aventura pasajera que rompía la rutina de una vida en pareja insulsa a convertirse en la razón de nuestra separación, el motivo de mi huida con una fuerte hemorragia en el orgullo.

Estoy seguro de que cada vez que hemos hablado desde entonces –conversaciones banales, me paso a por mis cosas, acuérdate de cambiar la domiciliación de Gas Natural, siento mucho lo de tu padre…– Rosa nota la presencia de mis fantasmas y tal vez ella tenga los suyos. ¿Cuándo dejaste de quererme?, ¿qué hice mal?, ¿por qué me he tenido que esforzar tanto en odiarte? No sabes la tristeza que me produce haberlo conseguido. No puedes ser consciente de cómo tu recuerdo me sigue arañando el corazón y te odio tanto que a veces pienso que si te encontrara de repente en mitad de la calle no sabría si besarte con toda mi alma o asesinarte con ensañamiento.

Reflexiono sobre estas cuestiones porque la soledad alimenta a los fantasmas más viejos y hace que nazcan otros nuevos. Me intento animar con un poco de música de los Black Keys y no me doy cuenta de que escucho una y otra vez la canción Lonely boy. La cabra tira al monte…

Y pienso con nostalgia en mi amigo Ernesto, que se muere de locura en una residencia psiquiátrica sin que yo me atreva a decirle demasiadas cosas, sin haberle pedido perdón a la cara por haber sido un miserable. Ese fantasma, el de la traición a Mendoza, me martillea casi a diario, me tortura y utiliza el punzón de la soledad para taladrarme la conciencia. Solo, estoy solo… Te juro que no sé por qué hice aquello, Ernesto, lo siento muchísimo, yo no soy así… Tanto me persigue este agujero negro de mi pasado que el viernes, con ayuda de la lluvia, mi fantasma y yo nos emborrachamos de melancolía y nos fuimos a visitar a mi amigo a la residencia psiquiátrica. El fantasma me recuerda ahora que además de melancolía llevaba yo tres gintonics en las venas.

Acudí sin avisar, sin pedir permiso, sin preguntar por el horario de visitas. Llegué y dije que quería verle.

–¿Es usted un familiar suyo? –me preguntaron en recepción.

–Soy su mejor amigo –respondí.

–Espere aquí.

En la sala de espera había varios cuadros que reflejaban mundo fantásticos. Imaginé que podían ser lienzos donados por posibles residentes, quizás pintados allí mismo, en los jardines durante una tarde de primavera; bueno, o una tarde de invierno ahora que en enero tomamos cervezas en las terrazas y a finales de marzo nieva. Me fijé especialmente en un cuadro concreto y me asusté.

Una mujer encerrada en una torre molía polvo de estrellas para alimentar a una luna encerrada en una jaula. Me pareció una delicada metáfora del lugar en el que me encontraba; allí los cerebros viven encerrados, como aquella mujer, alimentando sus fantasías, como aquella luna, en un mundo onírico, diferente. Imbuido por un espíritu abierto me pregunté si todos en realidad tenemos nuestras propias lunas enjauladas y en lugar de alimentarlas con la imaginación las dejamos morir de tristeza, de rutina, de normalidad, de cordura. Quizás, como aseguraba Samuel Beckett, todos nacemos locos y solo unos pocos continúan así toda la vida.

Apareció al fin un joven risueño con bata blanca, dispuesto a agradar, que resultó ser uno de los psiquiatras, el médico de Mendoza.

–Acompáñeme –me pidió, y fuimos hasta un despacho que parecía decorado por el mismo que gestiona el stock en las tiendas de los chinos.

Me senté con cansina sobriedad, a la espera de un breve discurso de bienvenida, una aburrida descripción de lo especial que era aquel lugar, una lista de normas que las visitas deben cumplir. Pero me equivoqué.

–¿Es usted Santiago? –disparó a bocajarro el galeno.

–Eh… sí –confesé, dubitativo, como si hubiera sido pillado en un renuncio, como si hubiera pensado, por un momento, en hacerme pasar por otra persona.

–¿Usted conoce la gravedad del estado de su amigo? –me miró a los ojos y ya no vi su cara risueña sino su rostro sobrio–. Quizás usted pueda ser la única razón que le queda para agarrarse a la cordura.

No me atreví a bromear acerca del permanente estado de locura de mi amigo, porque había dejado de ser una actitud, un carácter insolente, para convertirse en una enfermedad grave.

–Lo del hígado es lo de menos –continuó el doctor Garralda, que ese parecía ser su nombre de acuerdo con el título enmarcado que colgaba en la pared al lado de un horroroso cuadro de flores negras–. El problema es que ya no le hace efecto la medicación y la esquizofrenia…

No sonó el teléfono, nadie llamó a la puerta, no se cayó un objeto de la mesa, no le entró un repentino ataque de tos. Simplemente se calló de repente.

–Mire –abrió un cajón de su mesa–, déjeme que le enseñe algo –sacó unos papeles de una carpeta y me los entregó.

Empecé a leer varias cartas manuscritas de Ernesto. La primera era para su madre; la dejé a medias y pasé a a siguiente, para su hermano (ni siquiera sabía que tenía un hermano); había una para una tal Adah. En seguida se apreciaba que eran cartas de despedida. No decían nada especial, no eran confesiones de un suicida, pero mostraban un desagradable hedor a un adiós definitivo, fúnebre. Me enfrenté a otra que comenzaba «Querido Santi…». Para mi sorpresa, a mí no se dirigía en el mismo tono de despedida. En mi carta Mendoza me hablaba de su colección de música, se detenía en alguna canción, como aquella de Los Secretos… y me pedía que le llevara anotada su clave de la cuenta premium de Spotify, que estaba en su libreta, en el cajón de la mesilla. Y, para mi sorpresa, en su carta también me proponía que intentara resolver un problema que él solo no conseguía solucionar. Leí su exposición dos veces, pero ni siquiera entendía qué es lo que mi amigo me estaba pidiendo. También me preguntaba por qué no me había enviado su carta por correo electrónico. Y, sobre todo, ¿cómo podría yo aspirar a resolver un misterio que el propio Mendoza había desestimado?

–¿Puedo verle? –pregunté al Dr. Garralda.

–Hoy no, lo siento. Está sedado.

–Pero… –dejé todas las cartas sobre la mesa del psiquiatra excepto la mía.

–El lunes Ernesto me dijo que usted vendría uno de estos días –aseguró Garralda–. Y esa misma tarde tuvo un brote psicótico. Repetía todo el rato «lagarto, oruga, Leonardo, primos», como en su escrito…

–Oh, Dios mío –solté sin apreciar en ese instante que mi carta ya había sido leída; supongo que el psiquiatra puede obtener valiosa información sobre el paciente en cualquier de sus formas de comunicación–. ¿Cómo está ahora?

–Se está recuperando bien, pero le mantengo sedado porque tiene visiones, oye voces, se vuelve agresivo de repente y se queja de terribles dolores de cabeza.

–Sí, en casa se queja a menudo de migrañas –recordé.

–Estamos realizando algunas pruebas; mañana le haremos un TAC para ver esa cabeza por dentro.

Abandoné la residencia psiquiátrica con la carta en mi bolsillo y el miedo a no volver a ver a mi amigo. Me he reído mucho de sus manías, me he enfadado por sus cambios de humor, he odiado su soberbia, he admirado su brillantez… pero todo es el reflejo de una mente enferma. He decidido tomarme muy en serio el problema que Ernesto me ha planteado. Dedicaré los próximos días a buscar una solución –correcta o no– del problema planteado por Mendoza, que es el siguiente:

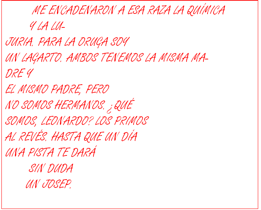

«Me encadenaron a esa raza la química y la lujuria. Para la oruga soy un lagarto. Ambos tenemos la misma madre y el mismo padre, pero no somos hermanos. ¿Qué somos, Leonardo? Los primos al revés. Hasta que un día una pista te dará sin duda un Josep». La distribución además de las frases es irregular, extraña. Unas líneas cortan de repente.

«Me encadenaron a esa raza la química y la lujuria. Para la oruga soy un lagarto. Ambos tenemos la misma madre y el mismo padre, pero no somos hermanos. ¿Qué somos, Leonardo? Los primos al revés. Hasta que un día una pista te dará sin duda un Josep». La distribución además de las frases es irregular, extraña. Unas líneas cortan de repente.

Y ahora que no le tengo a mi lado vuelvo a darme cuenta de lo privilegiado que he sido mientras he vivido con Mendoza, con esa descomunal capacidad de análisis, de deducción, de interpretación… ¿Por qué me habrá pedido a mí que descifre algo que él no ha podido desentrañar?

Desde que salí de la residencia no he pensado en otra cosa. He buscado a lo loco referencias a la lujuria en libros de química, he buceado en enciclopedias de biología y he aprendido cosas increíbles sobre orugas y sobre lagartos. He tratado de investigar sobre el árbol genealógico de Leonardo da Vinci pero no he localizado a ningún primo. Y he dado muchas vueltas sobre quién podría ser Josep. También he tratado de buscar un mensaje cifrado utilizando todo lo que aprendí durante la investigación de El caso de la herencia de Joseph Bell. Pero nada…

Y me enfrento a mi cita de los martes en hoyesarte sin poder dar respuesta a este enigma y sin saber qué contarles. Como dice la canción de Serrat, «busqué mirando al cielo inspiración, y me quedé colgao de las alturas; por cierto al techo no le iría mal una mano de pintura». Si ustedes son mis musas, no se vayan de vacaciones como le pasó al Nano (ojalá escribiera con todas mis musas doblando turno la mitad de lo que es capaz de crear este catalán con las suyas de vacaciones).

De momento, sí he cumplido la parte fácil del encargo de Ernesto, buscar la contraseña para su cuenta de Spotify. De acuerdo con la libreta de su mesilla la clave es «fibonacci».

Y les cuento todo esto porque he sido incapaz de cumplir sus peticiones. Ustedes sí han hecho su parte y me han pedido que escriba sobre antisemitismo (si supieran lo antisemita que es Ernesto…) y sobre prostitutas y políticos (esto es algo redundante, diría Mendoza). Déjenme unos días más. Si no saco nada en claro sobre el misterio de la carta de mi amigo, les contaré el caso del tesoro sefardita que nos llevó a Toledo. Historias sobre mujeres de pago, todas las que quieran. Ya saben que Ernesto es un usuario fiel de estos servicios y hemos terminado muchas noches, a mi pesar, brindando en un burdel.

Y también me han sugerido que incorpore de nuevo la música en los relatos. Eso es más fácil. Retomaremos la costumbre de la serie anterior. Les dejo tres propuestas que algunos de ustedes me han sugerido como banda sonora para la semana que viene. Elijan. Si quieren compartir alguna sugerencia musical o de cualquier otro tipo, ya saben dónde localizarme. Y si tienen alguna pista sobre el enigma de Mendoza, no dejen de compartirla. Sus palabras se convierten, desde su teclado hasta mis entrañas pasando por la pantalla del ordenador, en agradables musas que me ayudan a escribir. Mírense a ver…

- Que se llama soledad (Joaquín Sabina)

- Tema principal de La lista de Schindler, de John Williams (Itzhak Perlman):

- One and only (Adele):