Después de resolver con facilidad varios curiosos casos, el boca a boca había hecho que Ernesto Mendoza se ganara una merecida fama entre los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y su popularidad se extendió por varias zonas de Madrid a finales de 1991. Pronto llegó el momento en el que mi compañero de piso se vio obligado a rechazar casos. Para ello, no seguía un método muy ortodoxo. Usaba para seleccionar a sus clientes tan solo el tono de voz cuando hablaban por teléfono; en medio minuto decidía si quería resolver el caso o no. A veces, sus respuestas resultaban realmente violentas incluso para un simple espectador como yo. Un día descolgó el teléfono y tras dejar hablar a alguien únicamente durante cuatro o cinco segundos, le colgó sin despegar sus labios. El teléfono volvió a sonar y Ernesto contestó de nuevo:

–Dígame –escuchó uno o dos segundos y después despidió al pobre aspirante a cliente con sus malos modos de costumbre–. Te ruego que no me molestes con tonterías; tengo mucho trabajo y no puedo perder el tiempo con estupideces… ¿Cómo?… No, no lo creo… Bien, pues vete un poco la mierda con tu abuela y sus agujas de coser –y volvió a colgar.

No le dio tiempo para sentarse en el sofá cuando el teléfono volvió a restallar. Mendoza se levantó irritado y cogió el auricular. Yo ya había descubierto que cuando se enfadaba, en lugar de gritar como las personas normales, Ernesto murmuraba y hablaba exageradamente despacio, probablemente para irritar a su interlocutor.

–¿Es-que-no-has-en-ten-di-do-lo-que-te-a-ca-bo-de-de-cir? –murmuró–. Oh, perdón –súbitamente le cambió el tono de voz y el semblante–, dígame, por favor… No, no, discúlpeme usted, por favor. Creía que era otra persona la que llamaba.

Minutos después, Ernesto me resumió la conversación que le había devuelto la sonrisa y le había convertido en ese extraño ser, nervioso y acelerado, que se emocionaba ante un reto nuevo.

–Una herencia, Santi, y un viejo profesor de Física que se quiere divertir bajo tierra –me miró con ese brillo en los ojos que le vi tantas veces aquellos años–. La nieta, nuestra clienta, es la única heredera, pero el tesoro del abuelo está encriptado. Por lo visto, el fallecido tenía una enorme fortuna, pero nadie la encuentra y sólo dejó una carta para su nieta con un mensaje en clave.

–¿Qué?

–Un mensaje en clave, ¡el viejo profesor dejó un mensaje en clave!

Se levantó, se fue a su dormitorio, cerró la puerta y me quedé solo en el salón, como tantas otras veces. Era una especie de ritual; siempre desaparecía unos minutos y después volvía más acelerado, hablaba demasiado rápido y dejaba las frases a medias.

–Si sólo son letras, está claro que… pero sólo dos líneas… una primera pista quizás… por sustitución… ¡Claro! ¡César! –me miró con cara de loco- ¡Julio César!

Dejó sobre la mesa el papel en el que había tomado notas mientras hablaba por teléfono y se levantó a coger de nuevo el bolígrafo rojo (otra de sus inexplicables manías era escribir siempre en rojo). Eché un vistazo a sus anotaciones. Había escrito el nombre de la chica y su teléfono y debajo las palabras

A continuación, una fila de letras sin sentido aparente

Mi primera impresión fue pensar que el texto estaba escrito en algún extraño lenguaje, nórdico probablemente, aunque la escasez de vocales me chocó muchísimo.

Me quitó el papel con violencia, sin cuidado, lo dejó sobre la mesa y se sentó. Volcó su cuerpo sobre la mesa y comenzó a anotar letras hasta que, en pocos minutos, dio con la solución.

–¡Qué simple, Santi! ¡Un sencillo método de cifrado César! El método César tradicional, un desplazamiento de 3 letras. Demasiado fácil, ¿no? El maestro Poe… ¡ja, ja, ja!

Tomé de nuevo el papel y leí lo que acababa de escribir:

Y debajo se podía leer la frase ininteligible y la traslación que había hecho:

Me volvió a quitar el papel y se acercó hasta el teléfono. Marcó el número que había anotado y habló con la clienta:

–Señorita, soy Ernesto Mendoza –si hablaba con una chica, yo no entendía por qué no la tuteaba–. Escuche, el mensaje es muy sencillo… Sí, sí… Lo tengo, escuche: Su abuelo le escribió lo siguiente: La primera pista está en el escarabajo de oro. ¿Le dice algo?… Ya… ¿Tiene usted los libros de su abuelo? Bien. ¿Tiene inconveniente en que vaya a su casa ahora mismo? De acuerdo. Calle Velázquez, 84; estaremos allí en… –dijo mirándome para que calculara el recorrido en moto.

–Veinte minutos –le susurré.

–Estaremos allí en quince minutos. ¿Qué piso me ha dicho? De acuerdo. Hasta ahora.

Tras colgar, me levantó del sofá, cogimos los cascos y mientras bajábamos por las escaleras me explicó en qué consistía el método de cifrado César:

–Hay dos elementos que me diferencian de los demás, Santi. Uno es mi capacidad innata para la observación; tengo esa suerte. Trece –yo ya había notado que había dejado de contar todos los escalones y sólo nombraba los que hacían el número trece de cada tramo–. La otra es el estudio sistemático de todas las áreas del conocimiento que creo que me pueden ayudar a explotar ese don que la naturaleza me ha dado. Trece –tomó aire para lanzarse con otra frase–. He llegado al convencimiento de que todo lo que nuestros contemporáneos hacen ya se ha hecho antes; cuanto más conozcas del pasado, más fácil es comprender el presente. Trece –sonrió juntando de nuevo las mandíbulas–. Y en criptología la historia nos lleva hasta el Imperio Romano. Julio César encriptaba sus documentos cambiando las letras, sustituía unas por otras… trece… siguiendo un fácil patrón: simplemente había que sustituir cada letra por la colocada tres posiciones delante en el alfabeto; la a se convertía en la d, la b en la e, la c en la f…

El caso de la herencia del profesor Joseph Bell nos mantuvo entretenidos durante varias semanas y no es fácil recordar cada detalle, pero con la ayuda de Matilde creo que he podido reconstruir casi todo el proceso que condujo a la resolución del caso. Matilde era entonces una preciosa joven de 17 o 18 años, la tercera de los ocho nietos de Joseph Bell, un profesor de Física inglés que vivía retirado en Zahara de los Atunes. Toda su familia sabía que había podido ahorrar una enorme fortuna a lo largo de su vida y muchos de ellos se frotaron las manos con su óbito esperando repartirse el tesoro. A su muerte, la lectura del testamento dejó una descomunal sorpresa: Bell legaba todas sus propiedades a Matilde; sólo ponía una condición: debía encontrar su fortuna, que él se había encargado de esconder pensando en un macabro juego post mortem. El albacea habló con ella y le dio las claves de la caja fuerte del fallecido y, al abrirla, Matilde sólo encontró un poder firmado por su abuelo en el que le autorizaba a hacerse cargo de su casa en la provincia de Almería y de una cuenta corriente en un banco británico y una carta en la que, además de repetirle lo mucho que la había querido y lo mucho que se parecía a su madre, le decía que en la cuenta corriente había el dinero suficiente para disfrutar un poco más de la vida y le explicaba que para conseguir toda su fortuna debería desenmarañar una madeja que había enredado él mismo. Y al final dejaba aquella frase encriptada: “od sulphud slvwd hvwd hq ho hvfdudedmr gh rur”. De acuerdo con el Código César, Bell le dijo a su nieta “La primera pista está en el escarabajo de oro”.

En el primer semáforo en rojo, le pregunté a Ernesto si íbamos a buscar alguna pieza de arte que representara un escarabajo dorado.

–Por supuesto que no, Santi, no digas estupideces; hay que leer un poco más a los clásicos –me respondió a bocajarro con su habitual mano izquierda. Aceleré violentamente y me sentí satisfecho cuando noté cómo hubo de agarrarse a mi cintura para no caerse hacia atrás.

No podía soportar su soberbia, pero era realmente apasionante seguir sus razonamientos. Cada día en mi cabeza se peleaban los dos sentimientos encontrados: romperle la cara y echarle de casa o seguir admirándole y maravillándome con el funcionamiento de su cerebro. Lo cierto es que los cuatro años que vivimos juntos hasta que nos separamos en el verano de 1995 fueron como el servicio militar que nunca hice.

Cuando llegamos a la dirección indicada –después de subir por las escaleras una vez más–, la nieta del profesor Bell nos recibió muy amablemente. En ese momento se encontraba sola, pero nos contó que vivía con su hermano y su padre. El piso era muy amplio y estaba adornado con elegantes muebles y decorado con cuadros, alfombras y telas que yo no sabía valorar pero recuerdo que pensé que con un solo cuadro del salón seguramente podríamos pagar el alquiler de todo el curso.

–No pensaba que fuerais tan jóvenes –fue lo primero que nos dijo y enseguida comprendí que con ese suave tono de voz era imposible atreverse a tutear a aquella preciosa joven.

Nos ofreció a una Coca Cola; la acompañamos hasta la cocina, pero Ernesto no quería perder el tiempo así que bebimos el refresco de un trago y rápidamente le pidió permiso para ver la colección de libros de su abuelo. Pasamos los tres a una sala –la biblioteca, dijo ella– y admiramos una preciosa librería con lujosas y antiguas ediciones de libros de todo tipo; en los lomos se leían títulos literarios y científicos, la mayoría en inglés. Desde Philosophiae naturalis principia mathematica, de Isaac Newton, hasta Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift.

–Es increíble –musitó Mendoza sin apartar la mirada de los anaqueles–, qué extraordinaria pulcritud y exactitud. Mantienen un orden perfecto.

Yo ya estaba acostumbrado a sus crípticos comentarios, pero Matilde me miró como si quisiera que yo le explicara a lo que mi compañero se refería. Le contesté con una mueca que trataba de mostrarle mi ignorancia.

–¡Ajá! –exclamó súbitamente–. Aquí estás. ¿Puedo? –le preguntó a Matilde mientras extraía de la librería un ejemplar.

–Sí, claro… –dejó caer suavemente Matilde su respuesta.

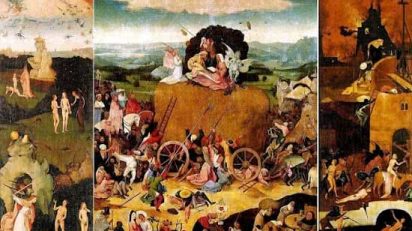

Al tomar el libro, eché un vistazo a su título. The Gold Bug, de Edgar Allan Poe.

Al tomar el libro, eché un vistazo a su título. The Gold Bug, de Edgar Allan Poe.

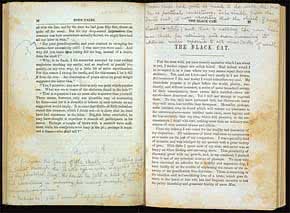

–El escarabajo de oro, por supuesto –aclaró Mendoza–. Y aquí, probablemente –comentó mientras pasaba con cuidado las páginas–, estará… ¡Sí! Aquí tenemos el mensaje de su abuelo –le entregó a Matilde el sobre que acababa de sacar del interior del libro. Ella lo cogió y lo abrió inmediatamente.

–Pero… ¿qué significa esto? –dijo la joven sin apartar los ojos de la hoja que acababa de desdoblar. A continuación se lo dio a Mendoza, que se entregó a su lectura.

–¿Me lo puedo llevar? –preguntó Ernesto dos minutos después, y sin esperar respuesta dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo–. Me gustaría descifrarlo en casa, con calma.

Matilde asintió. Mendoza le pidió tomar prestados algunos libros de su abuelo y pocos minutos después nos fuimos.

–La llamaré en cuanto consiga saber qué le ha querido decir su abuelo –se despidió mi compañero con seis o siete libros en las manos–. Una cosa más –dijo desde la puerta–, ¿con qué palabra describiría a su abuelo si tuviera que usar sólo una palabra?

–Pues… no sé, ¿”brillante”?

–Ya… –Ernesto dudó–. ¿Y alguna de cuatro letras?

–¿Me lo estás preguntando en serio?

–Sí, hágame caso. Cualquier palabra de cuatro letras que relacione con su abuelo puede ser muy útil. Algún mote, alguna broma, ¿quizás alguna palabra que sólo usaran entre ustedes?

–Ah, sí, bueno es un poco cursi.

–Dígame, por favor, podría ser importante para descifrar el mensaje.

–Bueno, mi abuelo me llamaba Luna, Moon en inglés, sólo él lo hacía.

Ya en las escaleras caí en la cuenta, extrañado, de que mi compañero no había hecho ninguna de sus habituales demostraciones en casa de Matilde.

–Resulta curioso que… trece –me paré en el escalón número trece y empecé a carcajearme sin parar; Mendoza se dio cuenta y comenzó a reírse también y provocamos un gran estruendo en la escalera; mi amigo me había contagiado su manía de contar escalones y, sin pensarlo, mimetizado por su influencia, había soltado un “trece” sin darme cuenta.

–Algo me querías comentar –reanudó la conversación después de secarse las lágrimas que se habían escapado por el ataque de risa.

–Sí –pude al fin hablar tras un profundo suspiro–. Quería decir que ha sido extraño, porque no has dicho nada sobre la casa, la profesión del padre o los hobbies del hermano. ¿Había poca información alrededor o es que no tienes tu mejor día?

–Lo realmente inteligente, Santi, no es conseguir la información, sino el uso que se hace de ella. Yo suelo aplicar, a menudo, lo que he llamado la teoría de los accidentes de avión –no pude evitar mi cara de sorpresa–. Verás, los aviones son estadísticamente el medio de transporte más seguro y, al mismo tiempo, el que más miedo causa entre la gente. Eso no es racional, pero se basa en la capacidad de que la excepción se magnifique. Aunque cada día haya decenas de miles de vuelos en todo el mundo, el hecho de que un avión se estrelle se convierte en una noticia, y el cerebro humano no analiza que ese accidente se haya producido después de 600.000 vuelos sin incidentes –querría haberle dicho qué diablos tenía que ver eso con lo que le había preguntado, pero sabía que Mendoza no perdía el hilo fácilmente de sus argumentaciones, así que en algún momento me daría la respuesta que esperaba–. Con mi actividad puede pasar algo parecido: si fallo en una de mis deducciones, lo cual podría resultar extraordinariamente fácil si me dejara llevar por la vanidad y quisiera presumir de todo lo que me presenta mi entendimiento, ese error estropearía mi prestigio y la credibilidad de mis siguientes análisis. No deseo aventurarme ante esta chica, porque creo que lo que tenemos entre manos es lo más apasionante que nos ha pasado desde que vamos visitando gente para solucionarles sus problemas.

–¿Quiere eso decir que has deducido cosas pero no estás seguro de las conclusiones?

–Lo cierto es que la certeza no existe, salvo en las matemáticas y en los experimentos en laboratorio sin posibilidad de injerencias extrañas. Nunca puedo estar seguro de lo que digo, pero si la probabilidad de mis deducciones es muy elevada, sé que será difícil equivocarme. Por ejemplo, podría haber dicho, y dudo mucho que me equivocara, que Matilde ya sabía que el sobre se encontraba en la librería, justo dentro de El escarabajo de oro, pero creo que el objetivo de esta investigación es mucho más ambicioso. También podría haberle hablado del partido de baloncesto de ayer, al que fue toda la familia, o de los terribles dolores de la pierna izquierda de su padre o de la señora de la limpieza, Karina, que, aunque viene todos los lunes y los viernes, hace más de 10 días que no limpia la biblioteca. Y podría haberle preguntado por qué su padre ha salido precipitadamente de casa antes de que nosotros llegáramos.

–¿Es cierto todo eso? ¿Por qué no lo dijiste?

–Por la teoría de los accidentes de avión.

Mendoza me confesó que sus elucubraciones eran tan rápidas y con tan pocos datos que podían hacer agua. La estadística decía que acertaba casi siempre, pero en esta ocasión no quería que Matilde viera ningún atisbo de debilidad en sus razonamientos.

–Por ejemplo –me explicó–, ¿por qué sé o creo saber que Matilde, cuando nos llamó, ya conocía el mensaje que su abuelo le había dejado y sabía perfectamente que la pista se encontraba en aquel libro e incluso ya la había leído? Bien, mi teoría es la siguiente: cuando nos llamó y nos dio los datos, ella quería probar nuestra capacidad de resolución de algo demasiado sencillo, para saber si éramos dignos de encargarnos el caso que nos ocupa –reconozco que me hacía ilusión que hablara de “nosotros”, en plural–. Le pilló por sorpresa nuestra rapidez y, al decirle que vendríamos inmediatamente para acá, tuvo que colocar rápidamente en el libro de nuevo el sobre que ya había abierto y que tenía en su poder desde hace varios días como mínimo. Al sacar el libro de Poe me fijé en que había sido movido recientemente, porque precisamente en esa zona había una marca sobre el polvo, mientras que en el resto de la librería el polvo se distribuía uniformemente, sin marcas; ningún otro libro había sido movido recientemente. Además, nuestra amiga no tuvo la precaución de dejarlo en su sitio, sino que se encontraba entre Estudio en escarlata y El signo de los cuatro, ambos de Conan Doyle. El profesor Bell no lo habría colocado así, la distribución de todos los ejemplares seguía un triple orden: temático, cronológico y alfabético. El lugar correcto era justo en una posición más hacia la izquierda, justo antes de Estudio en escarlata. Luego no fue Bell el que lo dejó allí, reforzando así mi teoría de que fue la propia Matilde.

–Vaya… ¿y por qué crees que lo sabe desde hace días?

–Bueno, la señora de la limpieza nos ha ayudado mucho –se rió–. La capa de polvo de la librería corresponde a varios días sin limpiar, más de 10 días diría yo. Sin embargo, la zona de la posición correcta del libro no tiene marcas sobre el polvo, así que fue retirado de su sitio hace días, probablemente antes de la última limpieza de Karina. Eso justifica además que no lo dejara en el sitio correcto, el hueco que había quedado desapareció probablemente porque al pasar el plumero por allí los libros se juntaron; ella creía conocer el sitio, pero se equivocó por una posición. Y todo, gracias a Karina, je, je, je…

–Y por Dios, ¿cómo sabes su nombre? ¿y por qué sabes que va los lunes y los viernes?

–Bueno, cuando entramos a la cocina a por la Coca Cola vi el calendario que estaba en la nevera. Había varias anotaciones: cada lunes y viernes estaba escrito el nombre de Karina y en el último día del mes se podía leer “pagar a Karina”. Podría ser una profesora de piano, pero me fijé en que no había ningún piano en la casa –bromeó.

–Pero parece un razonamiento muy ajustado, ¿por qué no le mostraste nuestras cartas? –le dije apropiándome yo también del plural que Mendoza me había ofrecido.

–¿Y si no hubiera sido ella? ¿Y si fue su padre el que encontró la pista y la guardó y se fue apresuradamente antes de que llegáramos?

–¿Por qué habría de ser así?

–¿No te fijaste en el hombre con bastón que caminaba por la calle Velázquez mientras ponías el candado a la moto?

–No, no le vi.

–Por supuesto que le viste, porque en caso contrario estarías ciego, pero no le prestaste atención y tu cerebro no lo registró. Igual que probablemente no te fijaste en la pareja que estaba sentada en el banco de enfrente, ni en el basurero que barría cagadas de perro con su escoba. Pero allí estaban, y aquel hombre que cojeaba de la pierna izquierda por un accidente de esquí era sin duda el padre de esta chica.

–Dime sólo una cosa, ¿por qué sabes que era su padre? No me cuentes lo del accidente ni por qué sabes que acababa de salir de casa, pero dime de dónde sacas que un tipo en mitad de la calle tiene que ser el padre de Matilde.

La carcajada de Ernesto fue tan ruidosa que las personas que estaban por la calle a menos de 15 metros de nosotros se volvieron para buscar la razón del estruendo. Era una risa histriónica, exagerada, brutal. Parecía que le faltaba el aire. Cuando por fin consiguió reponerse, todavía con la respiración entrecortada, me dejó otra de sus perlas:

–A veces creo que he llegado a la Tierra desde otro planeta. ¿Cómo podéis los humanos sobrevivir con tanto trastorno de atención?

–Joder, sí, eres el puto amo de la deducción, un extraterrestre, pero ¡¿cómo coño lo supiste?!

–Hombre, Santi, ¡por la foto! Si te fijaras, habrías visto la foto del salón donde están los tres miembros de la familia. Y el tío mayor, sí, llámame genio, pero deduje que el tío mayor era el padre. Porque fíjate, en un alarde deductivo sin precedentes asocié esa cara con la que acababa de ver dos minutos antes en la calle, que resultó ser la misma cara.

–Me voy, que he quedado con tu madre y me hace buen precio por ser cliente habitual –quise haberle dicho aunque sólo lo pensé.

El desenlace de El caso de la herencia de Joseph Bell será publicado el próximo jueves, 23 de diciembre de 2010.