Y es que el cálculo derivado del estudio de La Biblia, por exiguo, no permitía dar cabida a muchos de los hallazgos que se iban acumulando sobre la historia del mundo, en particular el registro fósil.

De hecho, ya en el ocaso del siglo XVIII, la edad de nuestro orbe se aproximó al centenar de millones de años, cifra que para ultraje de los defensores de la literalidad bíblica ha continuado dilatándose hasta llegar, como resultado de los análisis del decaimiento de hafnio 182 (182Hf) en tungsteno 182 (182W), a las actuales 4.465 millones de órbitas completadas en torno al Sol. Una evolución de la cronología de la Tierra basada en la Ciencia, reflejo de la evolución del Pensamiento con mayúscula, de la que parecen haber quedado indemnes las mentes de muchos de sus moradores.

El próximo mes de junio se cumplirá el XXXIII aniversario de la última de las grandes sentencias judiciales contra el creacionismo: la resolución del caso ‘Edwards vs. Aguillard’, por la que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América derogó la ‘Ley Creacionista’ del Estado de Luisiana, según la cual la enseñanza de la evolución darwiniana en las escuelas públicas se encontraba prohibida salvo que el alumnado fuera paralelamente instruido en que el ser humano no desciende del simio sino de la arcilla y el hálito divino.

Un fallo que se aunó a los ya emitidos o por llegar desde distintos altos tribunales federales, entre otros la anulación del veto a impartir la teoría de la selección natural en los colegios públicos del Estado de Arkansas (‘Epperson vs. Arkansas’, 1968); la prohibición de que los centros educativos estatales de la reincidente Arkansas concedieran por ley un tratamiento similar a la ‘ciencia de la evolución’ y a la ‘ciencia de la Creación’, determinando además que esta última no constituye una ciencia (‘McLean vs. Arkansas Board of Education’, 1982); la negación de que la enseñanza de la evolución en las escuelas californianas viole la libertad religiosa recogida en la Constitución estadounidense, pues, al contrario de como promulgan los antievolucionistas, la evolución es ‘ciencia’ y no una ‘religión’ (‘Peloza vs. Capistrano School District’; 1994); o la supresión de una cláusula por la que el alumnado de un condado de Luisiana era adiestrado en que la enseñanza de la selección natural darwiniana no debería condicionar su creencia en que el ser humano proviene del barro (‘Freiler vs. Tangipahoa Parish Board of Education’; 1997). Sin embargo, la defensa frente a los embates de los amantes de la versión Bíblica de la Creación no ha cejado, teniendo que continuarse en un siglo XXI en el que creacionismo ha recibido una divina capa cosmética para presentarse bajo el término diseño inteligente.

Por supuesto, el registro fósil no puede en ningún caso constituir una prueba de la verosimilitud de la evolución. Bien porque es irreal, pues no es sino un conjunto de reliquias depositadas por el Altísimo para poner a prueba nuestra Fe; bien porque está incorrectamente datado y su antigüedad no excede más allá de unos pocos milenios.

De hecho, el Museo de la Creación de Kentucky muestra y demuestra que dinosaurios y Homo Sapiens convivieron en armonía hasta que Noé se vio abocado, dada la carencia tanto de tiempo como de ayuda, a construir un arca de capacidades finitas, condenando a los grandes lagartos a su extinción al no poder ser albergados en la nao durante el Diluvio Universal –concluso, sin conocimiento de la hora precisa, el miércoles 5 de mayo del año 2348 antes de Cristo según la cronología de Usher–. Una realidad compartida por los millones de visitantes –hasta 404.000 en el año de apertura, allá por 2007– que han estrechado sus mentes no solo por medio de esta exposición, sino de otras muchas homónimas que salpican el Hogar de los Valientes –California, Florida, Idaho, Montana, Ohio, Texas…

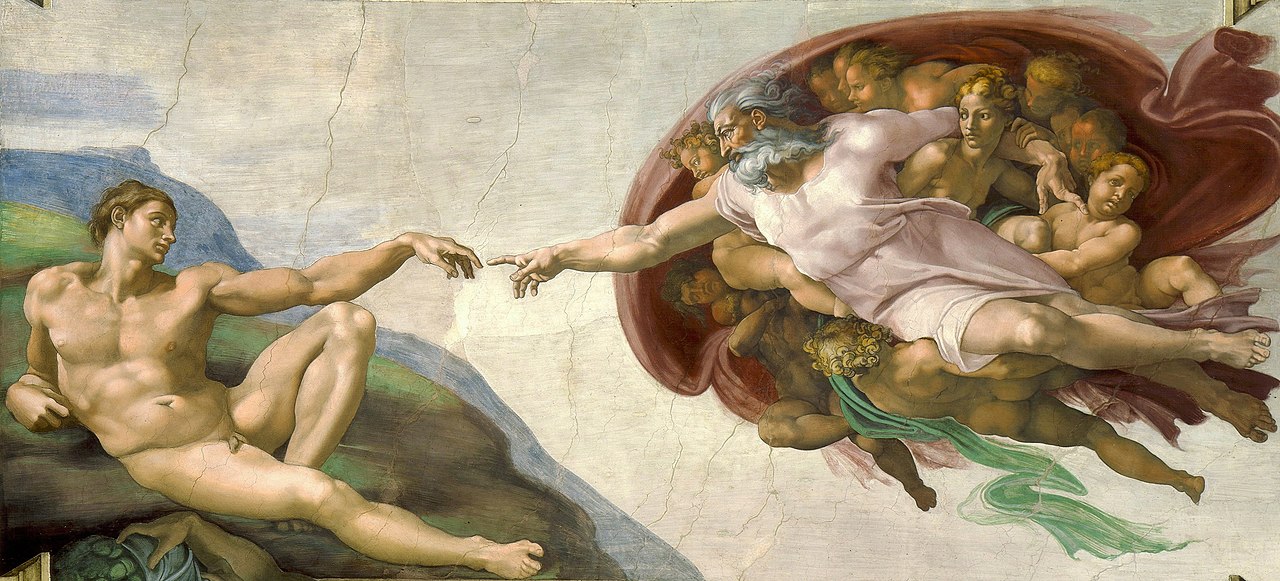

Evidentemente, la complejidad de los organismos, muy especialmente la ‘perfección’ del ser humano, no resulta explicable por la evolución darwiniana y su aleatoriedad. Dios no juega a los dados, sino que practica el diseño inteligente, nombre tras el que se oculta desde 1987 el creacionismo para superar su veto en el ámbito educativo y que perpetúa el dogma de que el ser humano, como el conjunto del Universo, es obra de un relojero omnipotente, que no ciego. Génesis, que no genética.

Sin embargo, los seres vivos que pueblan y poblaron la Tierra son el resultado de la selección natural, proceso por el que tiene lugar una acumulación de mutaciones genéticas beneficiosas que confieren a sus portadores no una mayor fuerza y, por ende, mayores perspectivas de supervivencia, sino una capacidad superior de adaptación a las condiciones del momento, aumentando así la probabilidad de continuación de esta ventaja a través de su descendencia.

De hecho, la propia evolución darwinista tuvo que evolucionar con el progresivo avance de la Ciencia, sobre todo con el desarrollo de la Genética. Pues si bien Charles Darwin y Gregor Mendel fueron coetáneos, ningún ente divino inspiró su intercambio de pareceres y la revolución iniciada con la publicación de El origen de las especies (1859) adoleció en sus primeros decenios de una base que justificara su mecanismo.

Llegados a este punto, puede argumentarse que la hipótesis creacionista y su tenaz defensa no conllevan ningún efecto negativo para la sociedad. De la misma manera que, más allá del miedo que pueda tener un viajero a despeñarse por un precipicio cósmico, no hay ningún mal en que una porción no desdeñable de la población crea o sospeche que la Tierra no es imperfectamente esférica, sino plana.

Y acorde a este razonamiento, tampoco debería haberlo en la negación del cambio climático, la comercialización de remedios milagrosos frente a las enfermedades o la justificación de la supremacía racial sustentada por la interpretación interesada de los textos sagrados.

Dar la espalda a la ciencia nos condena como especie. Tal es así que debe llamarse a la reflexión sobre la licitud de la adopción de medidas para perpetuar las creencias erróneas a través de las generaciones. Los menores tienen el derecho, y el deber, de conocer los últimos avances científicos y sociales, debiendo recaer la responsabilidad de la enseñanza y selección de sus contenidos en comités de sabios, que nunca en criterios –aun bienintencionados– individuales, paternalistas y sesgados.