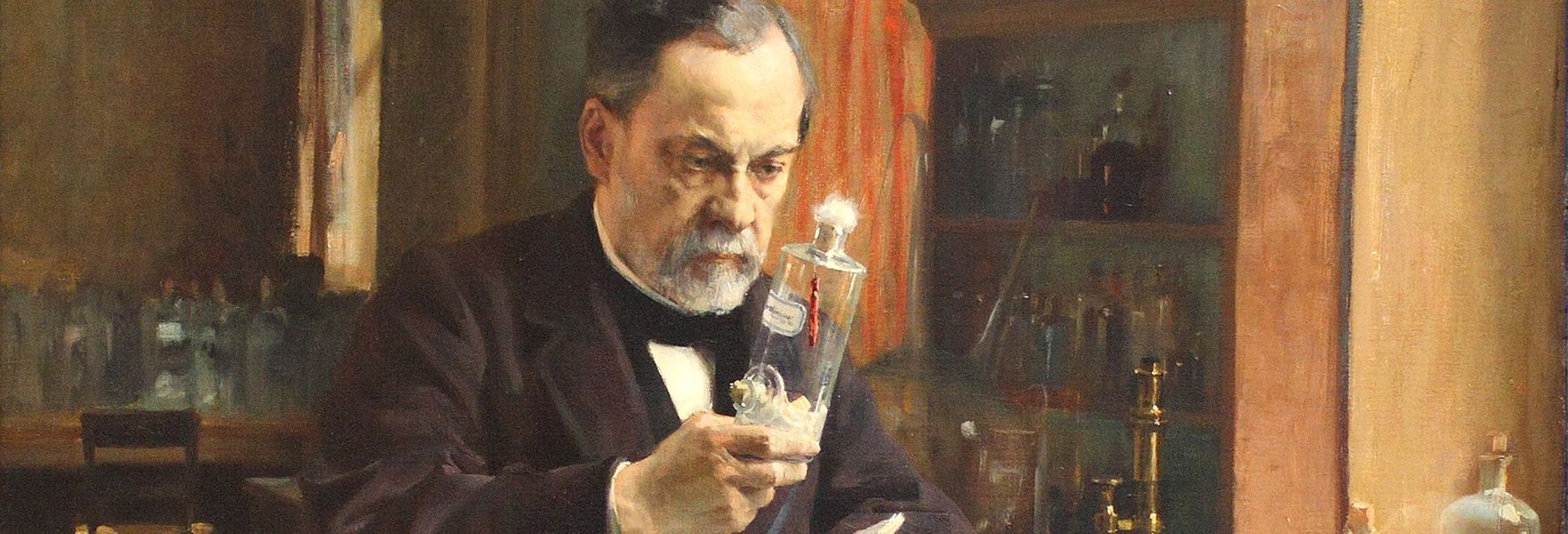

En el nacimiento y evolución de ambas disciplinas tuvo un papel decisivo Louis Pasteur (1822-1895). Gracias al esfuerzo, lucidez, inventiva y rigor en la aplicación del método científico del químico francés (y también de otros importantes investigadores de la época, como el alemán Robert Koch) pudo refutarse definitivamente la teoría de la generación espontánea de los organismos vivos, que todavía seguía viva en una buena parte de la población, y establecerse la teoría microbiana de la infección, con sus principales secuelas, como la mentalidad etiopatológica en la asistencia al enfermo (definitivamente la etiología de las enfermedades infecciosas quedó centrada en los microbios), el progreso de la higiene y la sanidad públicas, la evolución de la asepsia y la antisepsia y, con ellas, de la profilaxis quirúrgica, así como en el desarrollo de la quimioterapia y de la inmunización.

Aunque la inmunología tuvo su protohistoria con la vacunación antivariólica de Jenner, su verdadero inicio quizás haya que situarlo en la extraordinaria obra de Pasteur y sus discípulos, el poderoso catalizador que la convertiría definitivamente en una de las más atractivas disciplinas científicas. Esta transformación se apoyó en tres hechos complementarios entre sí: el descubrimiento e investigación de distintos fenómenos inmunológicos, el diseño y puesta en práctica de diversas técnicas de inmunización y el desarrollo de una doctrina inmunológica. A partir de los trabajos de Pasteur y su equipo, la vacunación se desarrolló mediante la inmunización activa con gérmenes vivos de virulencia atenuada o la inmunización pasiva con gérmenes muertos. De esta manera, durante la última parte del siglo XIX y principios del XX se pudo tratar un buen número de enfermedades infecciosas, que venían siendo un verdadero azote para la humanidad.

Sin embargo, Pasteur fue más allá, demostrando que en ciertos casos la virulencia podría modificarse no sólo en el sentido de la atenuación, sino también en el de la exacerbación de la misma y que estos hechos podían ser tanto de tipo cuantitativo como cualitativo, llegando a sugerir que las epidemias podían engendrarse del aumento de la virulencia de un germen determinado o bien de su capacidad para adquirir virulencia para una nueva especie animal.

Pasteur fue abriendo horizontes cada vez más amplios y, partiendo de su convencimiento de que lo ocurrido con la vacunación de la viruela sólo era un caso especial de la manifestación general de la inmunidad, abordó la profilaxis de la rabia mediante la realización de estudios experimentales en perros, que resultaron ser muy prometedores. Tras varios años de estudio, en 1885, la petición de tratar a Joseph Meister, un niño de nueve años que había sido mordido en diversas partes del cuerpo por un perro rabioso y cuyo diagnóstico era fatal, precipitó la decisión de realizar la vacunación antirrábica en el ser humano. Así lo cuenta el mismo Pasteur:

“Por consiguiente, el 6 de julio a las 8 de la noche, sesenta horas después de las mordeduras del 4 de julio y en presencia de los doctores Vulpian y Grancher, el joven Meister fue inoculado debajo de un frunce de la piel, arrugada a propósito en el hipocondrio derecho, con la mitad de una jeringuilla de ‘Pravaz’. Dicha jeringuilla contenía médula espinal de un conejo que había muerto de rabia el 21 de junio. Se había conservado desde entonces, es decir, quince días en un frasco con aire seco.

Se hicieron nuevas inoculaciones en los días siguientes. Así que realicé en total trece inoculaciones y prolongué el tratamiento hasta diez días (…). Por lo tanto, en los últimos días había inoculado a Joseph Meister con el virus más virulento de la rabia, a saber, el correspondiente al perro, reforzado tras pasar innumerables veces de un conejo a otro. Un virus que produce la rabia a los siete días de incubación en conejos y ocho o diez días en perros…

Gracias a ello, Joseph Meister ha escapado, no solamente a la rabia que hubiesen ocasionado las mordeduras que recibió, sino, a su vez, a la rabia con la que le he inoculado con el fin de poner a prueba la inmunidad producida por el tratamiento, una rabia más maligna que la tradicional rabia canina (…).

Desde mediados de agosto he mirado hacia el futuro, confiando en un porvenir lleno de salud para Joseph Meister. En este momento Han transcurrido tres meses y tres semanas desde el accidente, su estado físico no deja nada que desear…”

El médico y escritor Axel Munthe, autor de La historia de San Michele, da su versión de lo que él mismo vivió en aquellos inolvidables días:

“El destino ha querido que el más adorable de los animales sea portador de la más terrible de las dolencias: la hidrofobia. He presenciado en el Instituto Pasteur las primeras fases de la larga batalla entre la ciencia y el temido enemigo, y he asistido también a la victoria final, que ha salido carísima (…). Estuve presente en muchas tentativas fracasadas. Vi morir a muchas personas antes del tratamiento por el nuevo método y después de él. Pasteur era violentamente atacado no sólo por toda clase de ignorantes (…), sino también por muchos de sus mismos colegas; fue asimismo acusado de ocasionar con su suero la muerte de varios de sus enfermos. Él prosiguió su camino sin desanimarse por el fracaso (…). Era el mejor de los hombres…”.

Por cierto, que en el relato de los seis campesinos rusos –“mujiks”– que habían sido mordidos por una manada de lobos hambrientos y rabiosos y enviados a París para su tratamiento por decisión del propio zar, Munthe analiza en unas pocas páginas los principios que han determinado la ética médica a lo largo de la historia: no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia, así como la compasión del médico en relación al enfermo.

La vacunación de Joseph Meister por Pasteur es uno de esos momentos auténticamente inolvidables no sólo para sus protagonistas, sino también para la memoria histórica de la humanidad, “un momento que, aunque aparentemente singular, condensa en sí universos de esfuerzos, experimentación y abstracción teórica” (José Manuel Sánchez Ron). A finales del siglo XIX, la inmunoterapia había conseguido ofrecer una auténtica esperanza de “vencer la enfermedad pasando a través de ella”. Frente a la “inteligencia” de los gérmenes, se situaba el genio del investigador.

Decía Alexander von Humboldt que “las grandes obras de ciencia se condenan al olvido pues abren compuertas para reformar el saber”. Seguramente los trabajos que llevaron a la teoría microbiana de la infección y a la doctrina de la vacunación hayan caído en el olvido entre nosotros dada la obviedad de las mismas en nuestros días. No obstante, la figura de Louis Pasteur, que ejerció una enorme influencia sobre la vida y el pensamiento de su generación y de las generaciones posteriores, sigue todavía viva.