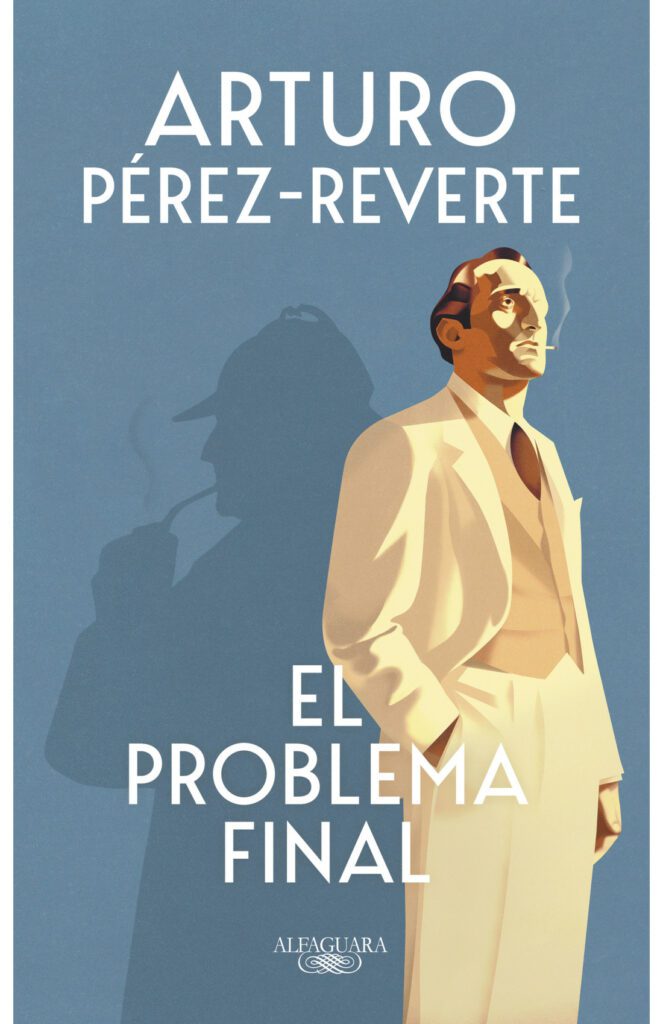

Pues sí, el calendario revertiano marca un nuevo año en mi particular almanaque: el de El problema final (Alfaguara), que sigue al año de la Revolución (2022), como este siguió al de El Italiano (2021), acudiendo así fiel a su cita con los miles de lectores que le agradecen su puntualidad sin que el entusiasmo decaiga.

No hay asomo de reproche a nuestro Míster T de la Real Academia (perdón por la chanza, pero a mí me resulta simpática), todo lo contrario. Muchos antes, como Lope de Vega, Stefan Zweig o Woody Allen en el cine, demostraron que no siempre abundancia y calidad son antónimos y que pueden combinarse con más o menos éxito. Así pues, podríamos considerar la obra de Pérez-Reverte prolífica, que no prolija.

En El problema final ejecuta un inesperado tirabuzón y otorga un renovado aire a su obra, adentrándose en la literatura detectivesca, un género que no le es del todo ajeno, ya que, quizá encuadrada en el negro, su saga de Falcó transita por vericuetos similares.

El resultado es encomiable y asombroso, y no porque desconfiemos de las cualidades del autor, sino porque se antojaba a priori una empresa complicada. Uno cree (o creía) que el género deambulaba desgastado, manoseado hasta la saciedad y, por ello, en desuso, por culpa de novelas convertidas en obras indistinguibles unas de otras, con tramas que se hacen repetitivas, recursos previsibles y desenlaces estomagantes.

Con esa premisa, no podía evitar repetirme con cierto escepticismo esa cantinela del “Ay, Arturo, si no sabes torear pa’ qué te metes”. Pronto, de hecho en la primera frase, comencé a retractarme de mis reparos. Porque el autor entra en la plaza con los machos bien atados y recibiendo al lector a portagayola.

Esa es la principal virtud de El problema final, que no pretende reinventar el género o alargar sus estertores, sino que busca seguir el patrón clásico de los que lo hicieron grande. El académico realiza una evidente declaración de intenciones al hacer que Sherlock Holmes y su autor, precursor del género, sobrevuelen toda la obra sin descanso (tengo una teoría que desarrollaré más adelante). Pero ojo, porque la jugada podría haberle salido rana no estando a la altura, y ahí es donde el escritor remata una faena de aliño: sin adornos, nos atrapa en una trama canónica y en un juego en el que va de cara desde el comienzo, retándonos en incontables ocasiones a entrar al trapo, ese al que uno embiste con decisión y orejeras: ¡a ver, señor, que yo me las sé todas! Pues oiga, resultó que no…

Sin destapar nada de la trama, señalo algunos apuntes formales. La ambientación me trasladó más a las novelas de Agatha Christie que a las de Conan Doyle. Los personajes están construidos sobre patrones clásicos e introduce una variable que me pareció curiosa por inusual, pero arriesgada porque podía volvérsele en contra: está narrada en primera persona. En las novelas arquetípicas del género es el autor y no el protagonista el que actúa como prestidigitador ante el lector, lo que le permite utilizar el truco a su antojo. El engaño se justifica solo y no hay reproche alguno: vale, me la has metido doblada. Así, la artimaña flagrante del narrador-protagonista habría deslegitimado la obra (como ha sucedido tantas veces, en ocasiones, incluso a grandes genios del estilo), pero resulta que no la hay: las pesquisas y consiguientes descubrimientos del improvisado detective Ormond Basil suceden ante los ojos del lector, uniendo a ambos en una intrincada partida de ajedrez contra el escritor. Pérez-Reverte actúa con notable destreza, dándole un mayor lustre al resultado final.

Para concluir, el juego del detective que en realidad no lo es me pareció francamente ingenioso, no sólo en la forma sino también por su rica significancia. En esta ocasión, un recreo metaliterario que plantea el autor y que nos presenta a Ormond Basil como una transfiguración de sí mismo, un viejo y prestigiado actor al que se le encomienda la investigación de un crimen, y a los huéspedes del hotel en la de sus lectores, que, aun sabiendo que este no lo es, se lo solicitan con vehemencia. Lo interpreto, aquí la teoría anticipada y vaya usted a saber si yerro en la intención, como un gesto humilde del académico, un planteamiento de honesto respeto a sus lectores: ni yo soy Conan Doyle, ni Ormond Basil es Sherlock Holmes, pero les aseguro que lo voy a intentar y ustedes lo podrán juzgar, parece que trata de decirnos. Y a nosotros, agradecidos, no nos queda otra que reconocerle que vaya que si lo logra. Lo hace, además, con una obra que es elegante y sofisticada, tanto como culta y estimulante, salpicada de ciertas dosis de humor y con unos guiños cinematográficos de delicioso bocado que recuerdan a los de nuestro añorado Marías. Se intuye una labor de documentación ímproba y, por qué no, fascinante. Nada en la obra es cargante o superfluo, demostrando a los puristas que un bestseller no tiene por qué ser una chufla inconsistente.

El problema final es un divertimento puro, un entretenimiento honorable y virtuoso; quizá la obra más notable de las últimas del autor (no es un desdoro para las anteriores, sino un halago a esta). Y dense prisa en leerla, que cuando menos se lo esperen tendremos una nueva obra de Pérez-Reverte sobre la mesa para anunciarnos que somos un año más viejos, y eso, su exquisita insistencia en recordarnos la levedad del tiempo, es lo único que le podemos afear al cartagenero.