Nacida y criada en Los Ángeles, ciudad en la que sigue viviendo y a la que su madre emigró desde Seúl en 1985, Kim trabaja en una agencia medioambiental en el sur de California, tras formarse en comunicación en la Universidad California-Davis. La repercusión de su ópera prima —elogiada como una de las mejores novelas del año por The New York Times, Vulture, Goodreads y TIME— la ubica ya como una de las más interesantes nuevas voces en el amplio y complejo ámbito de la literatura de suspense y terror psicológico.

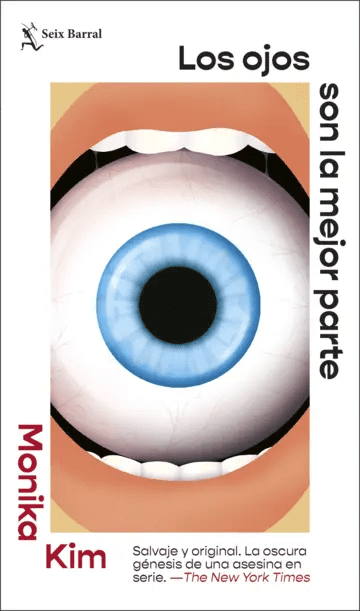

(En Los ojos son la mejor parte la vida de Ji-won se desmorona cuando su padre abandona a la familia. Su madre se consume en la desesperación, su hermana menor se viene abajo y ella se refugia en sus pesadillas. En medio de ese caos vital, en sueños recorre habitaciones teñidas de escarlata, rodeada de ojos azules idénticos a los de George, el nuevo novio de su madre, un intruso que se pasea por su hogar con arrogancia, devorándola con la mirada.

La casa se vuelve claustrofóbica; los ojos de George la persiguen dentro y fuera de sus sueños. Su obsesión alcanza tal punto que cualquier hombre con ojos azules la atrae de un modo que no comprende: fantasea con arrancárselos, con sostenerlos entre sus dedos, con probar su textura, preguntándose si, al devorarlos, liberarían un sabor dulzón e inesperado. Pero pronto con imaginar no basta. Ji-won necesita más. Poco a poco, la que era una muchacha normal irá convirtiéndose en una asesina en serie.)

«Le eché mucho corazón. Mucha pasión —afirma Monika Kim cuando habla de su novela—. He escrito una carta de amor a mí misma. Me dije que no hacía falta que llevase todo eso dentro. Podía liberarlo y lo he hecho. Están en el libro los momentos clave de mi existencia, también los más oscuros».

—¿Qué le atrajo del género del terror para contar esta historia?

Cuando se habla de literatura de terror suele asociarse a sangre, pánico y vísceras, pero con el tiempo me he dado cuenta de que ese género puede ser otras muchas cosas. Soy muy aficionada al cine y, a través de determinadas películas, comprendí que el terror también puede utilizarse como herramienta política y para transmitir mensajes y comentarios de índole social. Cuando empecé a escribir comprendí que el terror también puede ser un género superdivertido. Da mucho juego. Por otra parte, he estado viendo muchos romances relacionados con el género de terror. Esta vertiente se está popularizando ahora y eso muestra lo versátil que puede llegar a ser esta parcela literaria.

—Dentro de esa variedad de perspectivas, ¿con cuál le gustaría que se quedase el lector?

Evidentemente no con la de comerse ojos azules de la gente con la que se cruce. Básicamente, el libro va sobre el tema de la identidad, de quién eres y de tu lugar en el mundo. Me crie en Los Ángeles, pero me sentía rara con mi identidad porque soy coreano-estadounidense y, toda mi vida, al verme, me han preguntado si hablaba inglés o, por mi fisonomía, el lugar donde había nacido. Habitualmente respondía que era estadounidense, pero siempre me he preguntado si era suficientemente coreana como para sentirme también de aquella nación. En este sentido, me gustaría que los lectores se planteasen que la identidad no es algo que se escoja para ti, sino que eres tú quien escoge quién eres. Tienes el poder de crear tu comunidad estés donde estés en el mundo. Por otra parte, las mujeres pueden ser lo que quieran. No debes sentirte limitada, encajonada en los recuadros en los que te quieran meter. En ese sentido, oí un comentario sobre mi libro que incidía en que la protagonista, como asesina en serie, era una mujer en un campo dominado por el hombre.

—Frente al miedo y al terror, ¿qué aporta al género la mirada de la mujer?

—Frente al miedo y al terror, ¿qué aporta al género la mirada de la mujer?

Nuestra visión y nuestra mirada sobre el género es diferente. Si eres hombre y vas de paseo por la noche, generalmente no tienes miedo de que alguien te meta en un callejón y te haga daño. Pero una mujer sí. Tenemos estos miedos cotidianos que son totalmente ajenos a los hombres. Tenemos temores que los hombres jamás tienen que plantearse en su vida diaria. Eso también se refleja en lo literario.

Llevo mucho tiempo frustrada por el modo en que los medios de comunicación presentan a las personas asiáticas, sobre todo a las mujeres asiáticas. A menudo se las presenta como dóciles, débiles y como objetos sexuales. Cuando escribía el libro estábamos en plena pandemia. Entonces se produjo en Georgia un asesinato brutal de seis mujeres asiáticas. El asesino fue un hombre que dijo que tenía adicción sexual y que quería eliminar la tentación. O sea, que veía a las mujeres como meros objetos. Si llevamos eso a la literatura es fácil comprobar que hay muchos hombres que escriben sobre las mujeres de manera muy violenta. Cuando las mujeres escribimos en el mismo tono sobre los hombres, me pregunto si no hay algo de catarsis. Como algún modo de terapia, de respuesta o de lucha.

—¿También el miedo al desamor?

Todos nos enfrentamos a esas situaciones como buenamente podemos. Yo me las callo. Eso me ha venido bien porque lo que llevaba dentro lo he sacado a través de la historia de Los ojos son la mejor parte. La pandemia me forzó a enfrentarme a mis miedos. No había distracciones, ya no había excusas.

—En relación con la identidad y con la pertenencia, ¿los traumas familiares se heredan?

Mi madre leyó el libro y me hizo prometer que, cuando hablase de él en público, dejase claro que lo que transcurre en la novela no tenía nada que ver con ella ni con su vida. Dicho esto, y en relación con la pertenencia, yo he escrito gran parte de esta historia basándome en mi vida, aunque nunca he comido ojos humanos; pero, cuando era pequeña, mi madre me ofrecía los ojos de los pescados porque en la tradición coreana hacerlo trae buena suerte. Eso me inspiró a la hora de escribir. Muchas de las cosas que pasan en el libro me han pasado a mí. En cuanto al trauma intergeneracional, creo que se puede heredar. Cuando estaba escribiendo lo tenía muy presente. Es muy habitual, sobre todo en comunidades migrantes, especialmente las que han vivido traumas recientes, como Corea, que ha pasado en el último siglo por muchas situaciones dramáticas. Eso lo noto en mi propia familia. En gran sentido, el libro acaba siendo una especie de exploración sobre el dolor, el duelo, el trauma intergeneracional. Cómo los padres a veces hacen daño a los hijos y se repite una y otra vez el ciclo hasta que alguien lo rompe, algo que se puede hacer de muchas formas, incluida la terapia, porque, si no, se corre el riesgo de perpetuarlo. Todo el mundo puede poner fin a una maldición, si es que las maldiciones existen.

—Usted trabaja en el ámbito del medio ambiente…

Toda la vida he trabajado en el campo del medio ambiente y veo a diario cómo la gente se ve afectada por su deterioro. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y, por supuesto, exigir que las grandes compañías lo hagan porque, si no lo hacen, es difícil prever lo que va a pasar. Desgraciadamente, el mundo sufre una crisis de avaricia. Pero, como soy optimista, veo que la gente va tomando conciencia, se une. Tenemos esa responsabilidad de cara a las generaciones futuras. Espero que no tengamos que irnos de este maravilloso planeta porque nos lo hemos cargado. Tengo esperanza en que no haga falta.

—Su libro tiene un claro componente de crítica social y, al hablar de migración, es inevitable preguntarle sobre lo que se está viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo ve la situación?

La situación que atravesamos ha estado muy presente en mí en los últimos tiempos. Ha habido muchas malas noticias. Son momentos difíciles, momentos oscuros para nosotros. Estamos jodidos. No lo estamos pasando bien. Por mi libro creo que está muy claro cuál es mi posicionamiento político. Odio lo que está pasando en Estados Unidos y lo rápido que han cambiado las cosas. Es horroroso que el Gobierno esté quitando a gente del medio, eliminando de la calle a personas a la luz del día. Empiezo a preocuparme por mí misma y por mi familia, por mis amigos. Vivo en una ciudad que es mayoritariamente demócrata, lo que hace que la situación sea bastante segura, pero el hecho de que ya estemos preocupados indica lo lamentable de lo que está pasando.

—En su opinión, ¿qué palabra define este momento del siglo XXI?

Lo primero que se me ocurre es “locura”. Cuando pienso en lo que ha pasado en los últimos cinco o seis años, no doy crédito. Hay que pensar en hechos sucedidos: Trump sale elegido presidente la primera vez, después la pandemia, segunda vez Trump como presidente… ¡Qué locura! Me preguntaba si estaba atascada en una realidad alternativa y estaba viviendo una pesadilla. Por eso, si tengo que concretar en una palabra, diría sin dudarlo: LOCURA, así, con mayúsculas.