Tiene casi trece años. Ese día empieza el sexto grado. Uno de sus brazos hace un columpio para su cuaderno nuevo y sin forro. El otro brazo se pierde en el bolsillo del gastado pantalón escolar, el mismo que su hermano usara el año anterior.

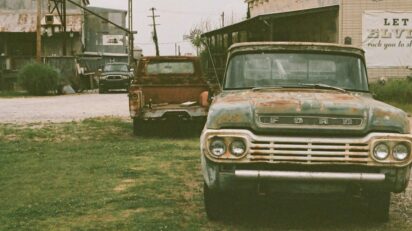

La una de la tarde. Camina solitario por una calle rubia de sol, entre polvo fino y piedras menudas, vigilado a su paso por los rostros descascarados y ennegrecidos de las viejas casas de teja. El calor le cocina la piel. El ronroneo de una telenovela hilvanaba las persianas de madera que resguardaban las ventanas.

Un camión pasa a su lado. El niño cierra los ojos y oculta la cara tras su brazo para resguardarse del aire sofocante, lleno de motas de polvo. Ansía alzar los brazos, dejarse evaporar y jamás llegar a la escuela; volverse una mota más, dejar la ropa y los horribles zapatos abandonados e inertes.

Sigue la marcha. Un aroma a comida suspendido en el aire le mueve las entrañas. Aspira. Tiene hambre, siempre tiene hambre. Se mira los zapatos: parecen tortas de chocolate aplastadas. Los maldice en su pensamiento; tenía que contraer los dedos para que no se le zafen. ¿Cómo iba a jugar fútbol con ellos? Él jugaba bien, era volante de contención desde que tenía ocho años, seguía la pelota con la tenacidad con que un clavo se aferra a un imán. Pero cuando sus compañeros lo vieran dejar los zapatos a media cancha, en plena carrera, se iban a reír de lo lindo.

Sí, se iban a reír igual que el año anterior, cuando llevaba el pelo largo, hasta los hombros, y la maestra simulaba quitarle el cabello frente a la clase, moviendo sus dedos como tijeras y decía que tenía piojos. Al otro día eran pulgas, o garrapatas, y así, todos los animales del mundo. El salón de clases entero se reía, menos él.

Y siguieron riendo a carcajada limpia el día que llegó a la clase como soldado raso. Su padre, un albañil que rara vez aparecía por la casa, insultó a la madre por el pelo de hembrita que cargaba el niño y lo había arrastrado de inmediato a la barbería del barrio. Allí, con la cabeza baja para que la rasuradora limpiara su cuello, los ojos del niño quedaron fijos en sus propios pies. Ásperos, de uñas negras y partidas, de talones curtidos y rajados. Todo ese año fue descalzo a clase, y el anterior, y el anterior. Pero eso no molestaba a la maestra ni a su padre. Su cabello sí.

Ve de nuevo sus zapatos, una cuadra más y estaría en la escuela. Dos niños pasan corriendo a su lado, riendo, gritando a pleno pulmón ese apodo que parecía estar tatuado en su frente, ganado a pulso por sus ojos bizcos y su corta visión:

— Vamos tarde, murciélago, corre, corre.

Los niños se habían alejado dejando sus huellas marcadas en la tierra suelta. Cada huella era un pequeño óvalo alargado como la hoja truncada, tangente a la medialuna del tacón. Empezó a recorrer esas huellas con su propio calzado, sobrado para su pie, con peladuras, comprado de segunda mano. Era la primera vez que iba calzado a la escuela; la madre había dicho que ya se iba haciendo un hombre y le compró los zapatos en una tienda de artículos de segunda mano.

El niño se había sentido alegre, importante, orgulloso al entrar a la tienda, pero los siguientes minutos fueron de terror. Por más que refutó, explicó y rebatió, la madre no quiso entender que le estaba comprando unos zapatos de mujer. No se daba cuenta que no eran zapatos para hombre. Eran baratos, eso era todo lo que ella veía.

Estaba frente al ancho portón escolar, con su cuaderno nuevo y esos zapatos rematados con una costura a relieve en el contorno de los dedos, rota sobre el pulgar izquierdo como una pequeña boca más que se reía de él. Las lágrimas salen gruesas, impensadas y rápidas, mientras un sollozo de desconsuelo le hace temblar. Se contiene. Alza un hombro y ladea la cara para limpiar una mejilla, luego la otra. Respira profundo, se yergue y continúa a paso firme hacia dentro de la escuela. Atraviesa el portón, cruza la cancha de fútbol y llega al vacío corredor. Las clases han iniciado.

Más sobre el Premio de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz

El gran número de autores innovadores y la gran calidad del cuento español en el panorama literario contemporáneo es un fenómeno reconocido tanto por la crítica especializada como por los aficionados a la literatura en general y a la narrativa breve en particular. Con el objetivo de promover y difundir este género, hoyesarte.com, primer diario de arte y cultura en español, y KOS, Comunicación, Ciencia y Sociedad, con la colaboración de Arráez Editores SL, convocaron la primera edición del Premio Internacional de Cuentos Breves ‘Maestro Francisco González Ruiz’, dotado con 3.000 euros y cuyo plazo de presentación de relatos concluyó el pasado 31 de mayo.

El certamen se desarrolla en una fase previa y otra final. Durante la previa, el viernes de cada semana, el Comité de Lectura selecciona el relato que, a juicio de sus miembros, sea el mejor entre los enviados hasta esa fecha, publicándose en la semana siguiente en hoyesarte.com. Como este Primer día de escuela, octogésimo primer cuento seleccionado.

¿Quiere saber más sobre el Premio y los otros seleccionados?