Todos saben que alcanzar el Momotombo y descubrir qué existe del otro lado, sin mutilar un fragmento de carne o recuerdo, es una verdad en falso. Camilla pagó la guía hasta el volcán con cuarenta billetes en los que Franklin disimulaba su papada con un pañuelito blanco, pero solo la guía: no la seguridad del éxito. Y Marcos, su Marcos, también lo sabía e intentó defenderla cuando los obligaban a inhalar un polvillo para que “abrieran las piernas”. Camilla logró olvidar la vista cristalizada de su esposo y el orificio que atravesó su garganta, pero la evocación de sus heces sigue repugnándole el camino.

Y se encuentran frente a otro cerco: la división de tierras se corona con una alambrada sobre barras de acero. Las zarzas, que crecen en un suelo hidrofóbico, parecen raíces vivas de otros arbustos que prosperan bajo el polvo. Camilla sabe que escalar los fustes de acero será imposible con la herida que, apuesta, hizo pedazos su maternidad.

El ansia despierta y algunos rompen la formación e intentan trepar la barrera. Camilla los estudia y se pregunta por qué, si el Momotombo seguirá a la espera de caravanas que fantaseen con descubrir qué existe del otro lado. Cuando los desesperados alcanzan la cima, la electricidad no los libera y, en espasmos involuntarios, arden. El guía levanta su celular, los graba… Camilla decide creer que no sonríe.

Los hacen distanciarse de los inmolados y buscar otro paso. A solo unos metros han colocado una lona sobre el alambre. La brecha en la pelvis de Camilla se abre y siente cómo la sangre barre la película de lodo. Salta hacia la lona, se resbala por la secreción sanguinolenta y cae de bruces. Nadie se toma un segundo para ayudarla, pero el Momotombo espera por Camilla que siente el vibrar en la cámara magmática, el temblor de las láminas que se crean por las fisuras… Se levanta, sola, y permanece en la travesía con los que logran eludir la frontera.

No avanzan mucho cuando un grito estridente los detiene: una serpiente coral mordió un tobillo, se plegó en sus bandas y volvió a morder. El guía busca su arma —sabe que la neurotoxina no será benevolente—, y dispara en el pecho del lastimado. Ya nadie se cubre los oídos o cierra los ojos para evitar un cadáver.

Los jeeps aguardan para mimetizarse con la vegetación de una selva que se los tragará con su humedad y sus mosquitos. Solo hay tres vehículos para veintidós personas. El guía se mezcla con ellos, los observa, busca lastres: los heridos graves terminan con una bala en la frente. Camilla logra esquivarlo y se monta, a empellones, en uno de los autos. Una madre y sus dos hijas no tienen espacio. Camilla las contempla y, por esta vez, voltea el rostro cuando el guía dispara.

Se pierden en un infierno verde con la “promesa” de que será el último tramo peligroso. El relente, que apesta a sudor, a mierda y a sangre, se cuela en los pulmones. No han comido desde hace dos días, pero los estómagos duermen bajo las nanas de la fatiga y el asco.

Una tormenta horizontal de proyectiles impacta contra los Jeeps. Las balas germinan chispas y los cristales estallan en una supernova de pequeños diamantes a cámara lenta. Camilla tampoco grita: esconde la cabeza entre los brazos y reza porque otro pedazo de metal no vaya a sembrarse en su cuerpo… Terminan los disparos, los jeeps se detienen, se zafan de los muertos —en los escollos de los Yungas—, y continúan sin prometer nada.

Los hace descender a un refugio subterráneo escondido en la selva. Los pilares, que no permiten que las hojas secas los entierren, están marcados con nombres, cruces, fechas… Camilla graba en uno: «cruzaré el Momotombo en tu nombre». Los demás intentan dormir y se escucha en la oscuridad del refugio una súplica que advierte fe cuando ya nadie cree en nada. Camilla junta las manos y reclama —sin saber a quién— por el descanso de Marcos.

La avioneta tiene escrito el nombre de Lily en el costado derecho. El piloto sostiene en los labios un puro medio apagado y, sin desprenderse de los lentes, cuenta a los curiosos que anhelan llegar hasta el Momotombo. «Son dieciocho y Lily sólo tiene capacidad para doce…», concluye, con su tabaco extinto. El guía busca un folio arrugado que guarda en los bolsillos laterales de su pantalón verdeolivo. Camilla escucha su nombre y toma “asiento”, con otros once, en la avioneta endeble.

Nadie se deleita con el hermoso manto de árboles que abriga la jungla. Los migrantes se agazapan junto a cajas vacías que, una vez, transportaron coca y quién sabe qué más; nadie pregunta por qué algunas están impresas con arañazos y rastros de uñas. Camilla se palpa la hendidura en su pelvis: secreta un líquido apestoso de un tono ámbar. El piloto extiende su mano con una botella de tequila. Beben para sofocar la sed. Camilla, también, pero no traga: escupe en sus palmas los jugos del agave y se desinfecta el balazo.

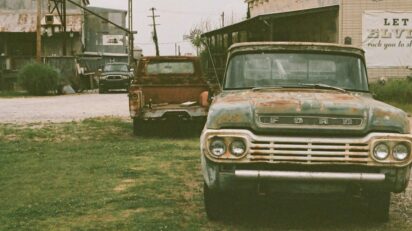

La pista se hace visible y junto a ella consta el hangar. Un grupo de bestias dejan de apretar las tuercas de un camión herrumbroso y se acercan a las mujeres. Camilla está sucia y hiede, tanto, que la obvian, pero toman del brazo a otras dos y las violentan consigo… Nadie grita. Todos esperan cruzar el volcán y descubrir qué es lo mágico.

El camión los abandona a nueve kilómetros del Momotombo. Tienen que arrastrarse hasta la base de la cumbre. Las patrullas fronterizas custodian el paso y cuando los soldados se encuentran con un grupo, liberan a sus perros para disfrutar del espectáculo. Camilla no tiene fuerzas para arrastrarse en aquel suelo estéril, pero lo intenta. «Cruzaré el Momotombo en tu nombre…», musita, con los labios agrietados por la deshidratación, y se desmaya.

Camilla despierta. La ceniza ha hecho un sudario grisáceo sobre su cuerpo. Un pájaro, con las plumas opacas, pica la tela deshecha de su ropa para conseguir la piel podrida. Ella lo observa, pero no lo espanta. El ave levanta la cabeza hacia el cráter hirviente, abre las alas y desaparece. Camilla se incorpora, presionándose la brecha que, extrañamente, ya no sangra o duele, y busca lo que existe del otro lado del Momotombo; por cuánto vale perder la maternidad; qué es lo divino que costó la vida de su Marcos y de tantos migrantes; pero, del otro lado, no hay más que tierra agreste.

Sobre el Premio de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz

hoyesarte.com, primer diario de arte y cultura en español, con la colaboración de Arráez Editores y de la marca de comunicación Alabra, convoca la cuarta edición del Premio Internacional de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz, dotado con 3.000 euros y dos accésits honoríficos.

Los trabajos, de tema libre, deben estar escritos en lengua española, ser originales e inéditos, y tener una extensión mínima de 250 palabras y máxima de 1.500 palabras. Podrán concurrir todos los autores, profesionales o aficionados a la escritura que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad y lugar de residencia. Cada concursante podrá presentar al certamen una única obra.

El premio constará de una fase previa y una final. Durante la previa, el Comité de Lectura seleccionará uno o más relatos que, a juicio de sus miembros, merezca pasar a la fase final entre todos los enviados hasta esa fecha. Los relatos seleccionados se irán publicando periódicamente en hoyesarte.com. Durante la fase final, el jurado elegirá de entre las obras seleccionadas y publicadas en la fase previa cuáles son las merecedoras del premio y de los dos accésits.

¿Quiere saber más sobre el Premio?

¿Quiere conocer sus bases?

Fechas clave

Apertura de admisión de originales: 30 de octubre de 2023

Cierre: 15 de mayo de 2024

Fallo: 22 de agosto de 2024

Ceremonia de entrega: Último trimestre de 2024